金反発。ドル指数の反落などで。3,387.85ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,905元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は488.1元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2019.15ドル(前日比2.55ドル縮小)、円建てで9,957円(前日比11円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月15日 17時41分時点 6番限)

金 15,922円/g

白金 5,965円/g

ゴム 319.7円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●シカゴトウモロコシ先物 月足 単位:ドル/ブッシェル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

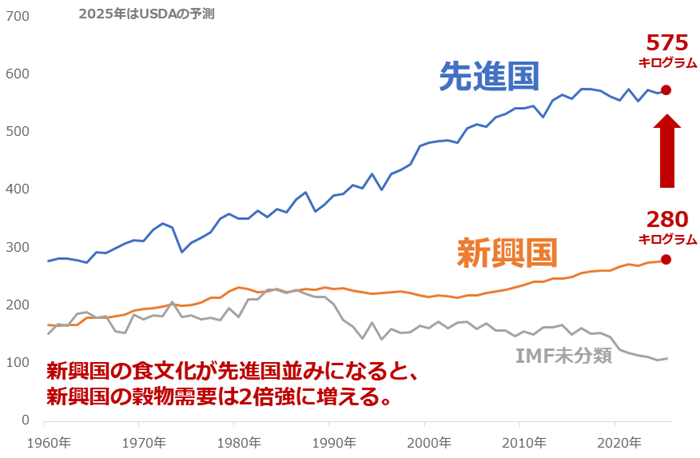

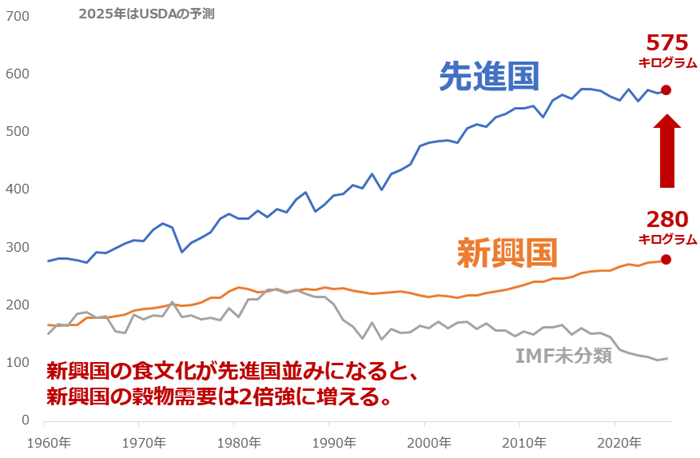

●本日のグラフ「長期視点の食料価格の高止まり・上昇は続く」

前回は、「世界人口の増加と流通の目詰まりが同時発生」として、世界の人口推移・見通しを確認しました。

今回は、「長期視点の食料価格の高止まり・上昇は続く」として、世界三大穀物(トウモロコシ、コメ、小麦)の一人当たり消費量を確認します。

世界三大穀物と呼ばれる、トウモロコシ、コメ、小麦の消費量を確認します。FAO(国連食糧農業機関)のデータによれば、新興国の消費量は、先進国を圧倒しており、特に2000年ごろから、増加のスピードが増しています。経済発展が始まり、食生活が豊かになったことが背景にあると、考えられます。

こうした穀物の一部は、牛、豚、鶏などの家畜のエサとして消費されています。このため、食生活が豊かになればなるほど、穀物の消費量が増える傾向があります。

以下は、人口一人当たりの穀物の消費量です。仮に、新興国の食文化が先進国並みに豊かになると、新興国の人口一人当たりの穀物消費量は2倍になる可能性があります。

今後、新興国では、人口増加を背景とした「量的な需要増加」と、食文化が豊かになることを背景とした「質的な需要増加」が同時進行すると、考えられます。

この数回を通じて、極端気象をきっかけとした新興国の農地面積減少、農産物の生産減少の可能性について触れた上で、長期視点で生じている主要国の農地面積減少、新興国の人口増加による「量的な需要増加」と食文化の欧米化による「質的な需要増加」が同時進行していることを確認しました。

FAOが計算・公表する世界全体の食料価格全般の流れを示す指数は、長期的な上昇トレンドを描いています。この数回で確認した食料を取り巻く環境に変化がなければ、上昇トレンドは続く可能性があると、筆者は考えています。

図:世界三大穀物(トウモロコシ、コメ、小麦)の一人当たり消費量 単位:キログラム

出所:USDAのデータおよびIMFの資料をもとに筆者作成

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,905元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は488.1元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2019.15ドル(前日比2.55ドル縮小)、円建てで9,957円(前日比11円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月15日 17時41分時点 6番限)

金 15,922円/g

白金 5,965円/g

ゴム 319.7円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●シカゴトウモロコシ先物 月足 単位:ドル/ブッシェル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「長期視点の食料価格の高止まり・上昇は続く」

前回は、「世界人口の増加と流通の目詰まりが同時発生」として、世界の人口推移・見通しを確認しました。

今回は、「長期視点の食料価格の高止まり・上昇は続く」として、世界三大穀物(トウモロコシ、コメ、小麦)の一人当たり消費量を確認します。

世界三大穀物と呼ばれる、トウモロコシ、コメ、小麦の消費量を確認します。FAO(国連食糧農業機関)のデータによれば、新興国の消費量は、先進国を圧倒しており、特に2000年ごろから、増加のスピードが増しています。経済発展が始まり、食生活が豊かになったことが背景にあると、考えられます。

こうした穀物の一部は、牛、豚、鶏などの家畜のエサとして消費されています。このため、食生活が豊かになればなるほど、穀物の消費量が増える傾向があります。

以下は、人口一人当たりの穀物の消費量です。仮に、新興国の食文化が先進国並みに豊かになると、新興国の人口一人当たりの穀物消費量は2倍になる可能性があります。

今後、新興国では、人口増加を背景とした「量的な需要増加」と、食文化が豊かになることを背景とした「質的な需要増加」が同時進行すると、考えられます。

この数回を通じて、極端気象をきっかけとした新興国の農地面積減少、農産物の生産減少の可能性について触れた上で、長期視点で生じている主要国の農地面積減少、新興国の人口増加による「量的な需要増加」と食文化の欧米化による「質的な需要増加」が同時進行していることを確認しました。

FAOが計算・公表する世界全体の食料価格全般の流れを示す指数は、長期的な上昇トレンドを描いています。この数回で確認した食料を取り巻く環境に変化がなければ、上昇トレンドは続く可能性があると、筆者は考えています。

図:世界三大穀物(トウモロコシ、コメ、小麦)の一人当たり消費量 単位:キログラム

出所:USDAのデータおよびIMFの資料をもとに筆者作成