原油反発。米主要株価指数の反発などで。67.83ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,353.42ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は14,810元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は515.8元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1870.37ドル(前日比2.83ドル縮小)、円建てで9,932円(前日比30円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月18日 17時24分時点 6番限)

金 16,128円/g

白金 6,196円/g

ゴム 329.4円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「個人投資家の皆さまへメッセージ(2025年7月)」

前回は、「注目する具体的な銘柄と取引手法」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマなど(2025年7月時点)を確認しました。

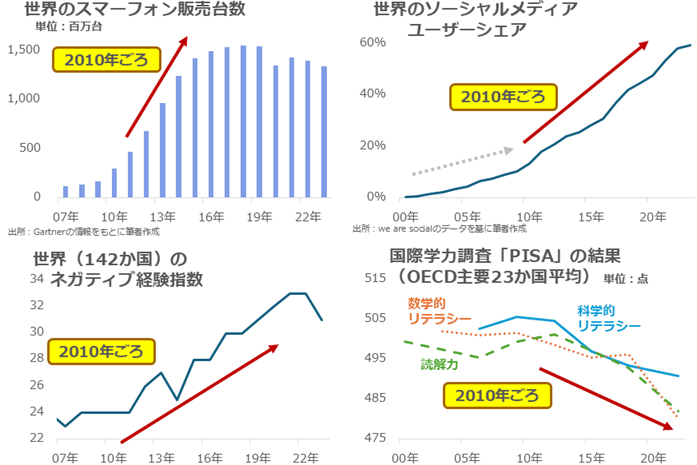

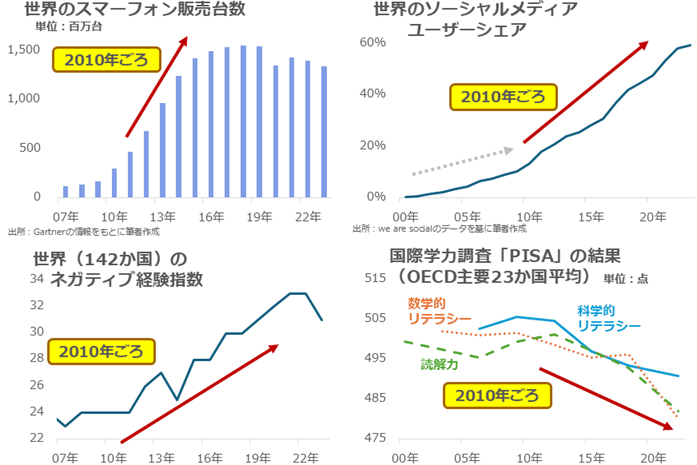

今回は、「個人投資家の皆さまへメッセージ(2025年7月)」として、2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータを、確認します。

この数回の内容を踏まえた上で、個人投資家の皆さまへのメッセージを書きます。「2010年ごろ以降」、株価指数が強い正の思惑(期待)を受けて急上昇したり、コモディティ価格が底上げしたりしています。まさに今、市場環境は激動の時代にある、と言えます。

ここで言う、激動の時代とは、世界の民主主義が後退し、世界の分断が深まる時代です。以下の図のとおり、今がこうした時代であることを裏付ける、四つのデータがあります。私たちの身近なところでも、激動の時代の一端を確認することができます。

一つ目(図の左上)は、世界のスマートフォンの販売台数です。2010年ごろに大きく増加し始めました。一つ目に関連する二つ目(図の右上)は、世界の交流サイト(SNS)ユーザーのシェアです。2010年ごろに、上昇のスピードが速くなりました。

三つ目(図の左下)は、世界のネガティブ経験指数です。2010年ごろに上昇が目立ち始めました。ネガティブ経験指数の上昇は、身体的痛み、心配、悲しみ、ストレス、怒りを感じる人が増加していることを示します。四つ目(図の右下)は先進国の子供たちの学力です。2010年ごろに数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー、いずれも低下し始めました。

2010年ごろから、スマートフォンの普及、SNSの台頭、ネガティブ経験指数の上昇、子供たちの学力低下が、同時進行しています。特にネガティブ経験指数の上昇は、世の中が「生きることが難しくなってきた」ことを、示唆しています(断定することはできませんが、スマートフォン、SNSのマイナス面の影響が甚大であることは想像に難くありません)。

生きることが難しい激動の時代に、なぜわれわれは資産形成を行うのでしょうか。将来のお金の不安を解消するため、かもしれません。筆者はその点に、生きることが難しい時代を生き抜くため、という理由が加わると考えています。

投資活動は、俯瞰、実態、因果、時間、相殺、という思考を加速させる好機です。投資活動を行うことにより、こうした思考が加速し、思考力、判断力、表現力などの力、そして主体性、多様性、協働性という特性が大きくなると、考えられます。

つまり、投資活動は「生きることが難しい時代を生きやすくする手段」でもあるのです。ひいてはこれが、人間らしさを追求することにつながると、考えられます。生きることが難しい時代だからこそ、資産形成という投資活動をコツコツと続けることが重要です。

株式や投資信託がメインの投資家の方は多いと思います。もし余力があれば、「川上」「中立」の特徴を持つコモディティを、ポートフォリオの一部に加えていただくとよいように思います。きっと、資産形成の幅が、生きる上での考え方の幅が、広がると思います。

図:2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータ

出所:各種情報源より筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,353.42ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は14,810元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は515.8元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1870.37ドル(前日比2.83ドル縮小)、円建てで9,932円(前日比30円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月18日 17時24分時点 6番限)

金 16,128円/g

白金 6,196円/g

ゴム 329.4円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「個人投資家の皆さまへメッセージ(2025年7月)」

前回は、「注目する具体的な銘柄と取引手法」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマなど(2025年7月時点)を確認しました。

今回は、「個人投資家の皆さまへメッセージ(2025年7月)」として、2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータを、確認します。

この数回の内容を踏まえた上で、個人投資家の皆さまへのメッセージを書きます。「2010年ごろ以降」、株価指数が強い正の思惑(期待)を受けて急上昇したり、コモディティ価格が底上げしたりしています。まさに今、市場環境は激動の時代にある、と言えます。

ここで言う、激動の時代とは、世界の民主主義が後退し、世界の分断が深まる時代です。以下の図のとおり、今がこうした時代であることを裏付ける、四つのデータがあります。私たちの身近なところでも、激動の時代の一端を確認することができます。

一つ目(図の左上)は、世界のスマートフォンの販売台数です。2010年ごろに大きく増加し始めました。一つ目に関連する二つ目(図の右上)は、世界の交流サイト(SNS)ユーザーのシェアです。2010年ごろに、上昇のスピードが速くなりました。

三つ目(図の左下)は、世界のネガティブ経験指数です。2010年ごろに上昇が目立ち始めました。ネガティブ経験指数の上昇は、身体的痛み、心配、悲しみ、ストレス、怒りを感じる人が増加していることを示します。四つ目(図の右下)は先進国の子供たちの学力です。2010年ごろに数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー、いずれも低下し始めました。

2010年ごろから、スマートフォンの普及、SNSの台頭、ネガティブ経験指数の上昇、子供たちの学力低下が、同時進行しています。特にネガティブ経験指数の上昇は、世の中が「生きることが難しくなってきた」ことを、示唆しています(断定することはできませんが、スマートフォン、SNSのマイナス面の影響が甚大であることは想像に難くありません)。

生きることが難しい激動の時代に、なぜわれわれは資産形成を行うのでしょうか。将来のお金の不安を解消するため、かもしれません。筆者はその点に、生きることが難しい時代を生き抜くため、という理由が加わると考えています。

投資活動は、俯瞰、実態、因果、時間、相殺、という思考を加速させる好機です。投資活動を行うことにより、こうした思考が加速し、思考力、判断力、表現力などの力、そして主体性、多様性、協働性という特性が大きくなると、考えられます。

つまり、投資活動は「生きることが難しい時代を生きやすくする手段」でもあるのです。ひいてはこれが、人間らしさを追求することにつながると、考えられます。生きることが難しい時代だからこそ、資産形成という投資活動をコツコツと続けることが重要です。

株式や投資信託がメインの投資家の方は多いと思います。もし余力があれば、「川上」「中立」の特徴を持つコモディティを、ポートフォリオの一部に加えていただくとよいように思います。きっと、資産形成の幅が、生きる上での考え方の幅が、広がると思います。

図:2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータ

出所:各種情報源より筆者作成