原油反落。米主要株価指数の反落などで。60.19ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。3,915.34ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,360元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は462.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2394.89ドル(前日比41.31ドル縮小)、円建てで12,469円(前日比26円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月28日 18時25分時点 6番限)

金 19,243円/g

白金 6,774円/g

ゴム -円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

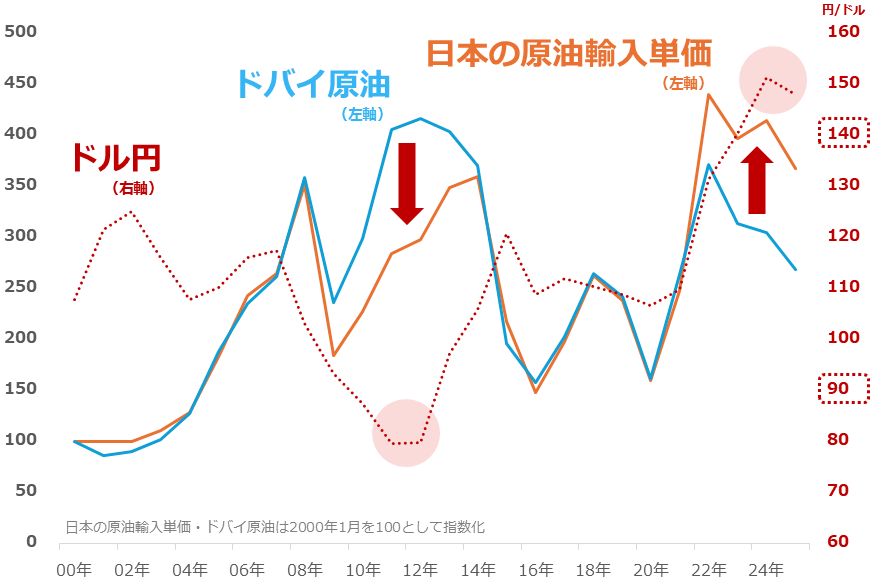

●本日のグラフ「行き過ぎた円安と輸入物価の『底上げ』」

前回は、「高市首相『コストプッシュ』に言及」として、日本の輸入物価指数および国内の消費者物価指数・企業物価指数を、確認しました。

今回は、「行き過ぎた円安と輸入物価の『底上げ』」として、日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル/円相場を、確認します。

以下は、原材料の輸入物価に強く影響するドル/円相場の動向と、日本の原油輸入単価とその大元となるドバイ原油(ドル建て)価格の推移です。平時は、日本の原油輸入単価とドバイ原油(ドル建て)価格の推移は似通っています。

ですが、ドル/円相場が行き過ぎた値動きを演じると、乖離(かいり)が生じます。90円を超えるような円高局面では、日本の原油輸入単価はドバイ原油(ドル建て)価格に比べて安くなります。逆に、140円を超えるような円安局面では、日本の原油輸入単価はドバイ原油(ドル建て)価格に比べて高くなります。

この点より、物価高対策の一つに「行き過ぎた円安の是正」が挙げられます。高市首相は、この対策にどのように関わることができるか、日本銀行の金融政策の方向性とともに、注目していく必要があります。

また、エネルギー(原油、LNG)、農産物(コーヒー、砂糖)、穀物(トウモロコシ、小麦)、貴金属(金、プラチナ)の主要銘柄の価格の推移を確認すると、分野を問わず、2010年ごろ以降「底上げ」が発生していることが分かります。

前回述べた、日本の輸入物価指数が(円ベース、契約通貨ベースともに)、2010年ごろ以降に「底上げ」が発生していることと、合致します。

まさにこの点が、日本の輸入物価指数の底上げ、ひいてはコストプッシュ・インフレ、そして日本の物価高の根源と言っても過言ではありません。

「コストプッシュ」について言及した高市首相がこの点を認識している可能性があることは、物価高に悩まされ続けている日本経済にとって、大きな救いであると言えます。

図:日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル/円相場

出所:財務省、世界銀行などのデータより筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。3,915.34ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,360元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は462.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2394.89ドル(前日比41.31ドル縮小)、円建てで12,469円(前日比26円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月28日 18時25分時点 6番限)

金 19,243円/g

白金 6,774円/g

ゴム -円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

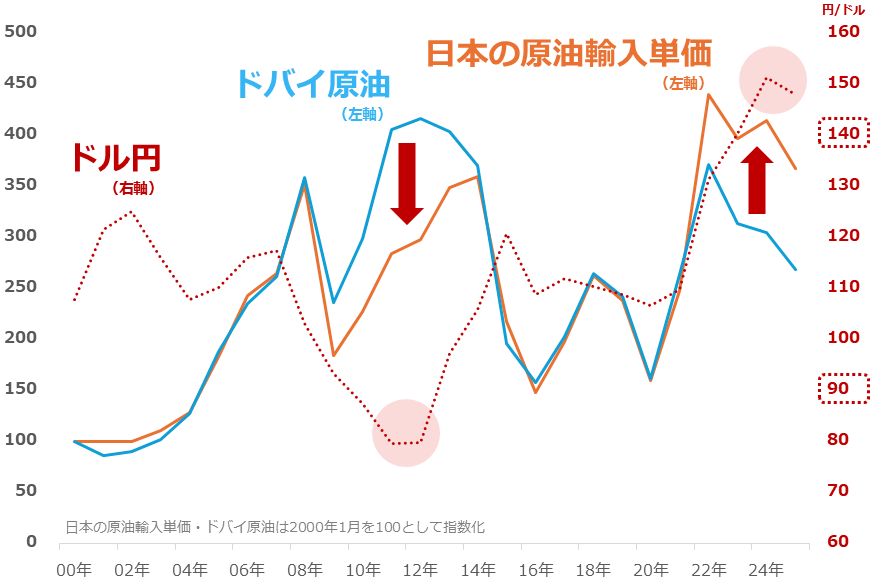

●本日のグラフ「行き過ぎた円安と輸入物価の『底上げ』」

前回は、「高市首相『コストプッシュ』に言及」として、日本の輸入物価指数および国内の消費者物価指数・企業物価指数を、確認しました。

今回は、「行き過ぎた円安と輸入物価の『底上げ』」として、日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル/円相場を、確認します。

以下は、原材料の輸入物価に強く影響するドル/円相場の動向と、日本の原油輸入単価とその大元となるドバイ原油(ドル建て)価格の推移です。平時は、日本の原油輸入単価とドバイ原油(ドル建て)価格の推移は似通っています。

ですが、ドル/円相場が行き過ぎた値動きを演じると、乖離(かいり)が生じます。90円を超えるような円高局面では、日本の原油輸入単価はドバイ原油(ドル建て)価格に比べて安くなります。逆に、140円を超えるような円安局面では、日本の原油輸入単価はドバイ原油(ドル建て)価格に比べて高くなります。

この点より、物価高対策の一つに「行き過ぎた円安の是正」が挙げられます。高市首相は、この対策にどのように関わることができるか、日本銀行の金融政策の方向性とともに、注目していく必要があります。

また、エネルギー(原油、LNG)、農産物(コーヒー、砂糖)、穀物(トウモロコシ、小麦)、貴金属(金、プラチナ)の主要銘柄の価格の推移を確認すると、分野を問わず、2010年ごろ以降「底上げ」が発生していることが分かります。

前回述べた、日本の輸入物価指数が(円ベース、契約通貨ベースともに)、2010年ごろ以降に「底上げ」が発生していることと、合致します。

まさにこの点が、日本の輸入物価指数の底上げ、ひいてはコストプッシュ・インフレ、そして日本の物価高の根源と言っても過言ではありません。

「コストプッシュ」について言及した高市首相がこの点を認識している可能性があることは、物価高に悩まされ続けている日本経済にとって、大きな救いであると言えます。

図:日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル/円相場

出所:財務省、世界銀行などのデータより筆者作成