原油反落。米主要株価指数の反落などで。60.86ドル/バレル近辺で推移。

金反落。米10年債利回りの反発などで。4,054.86ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,380元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年12月限は468.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2479.76ドル(前日比56.44ドル縮小)、円建てで13,007円(前日比6円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月27日 18時07分時点 6番限)

金 20,141円/g

白金 7,134円/g

ゴム 314.0円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「高市首相『コストプッシュ』に言及」

前回は、「乖離を確認する手段と対策」として、上場投資信託(1540)と大阪の金先物(中心限月)の指数化チャートを、確認しました。

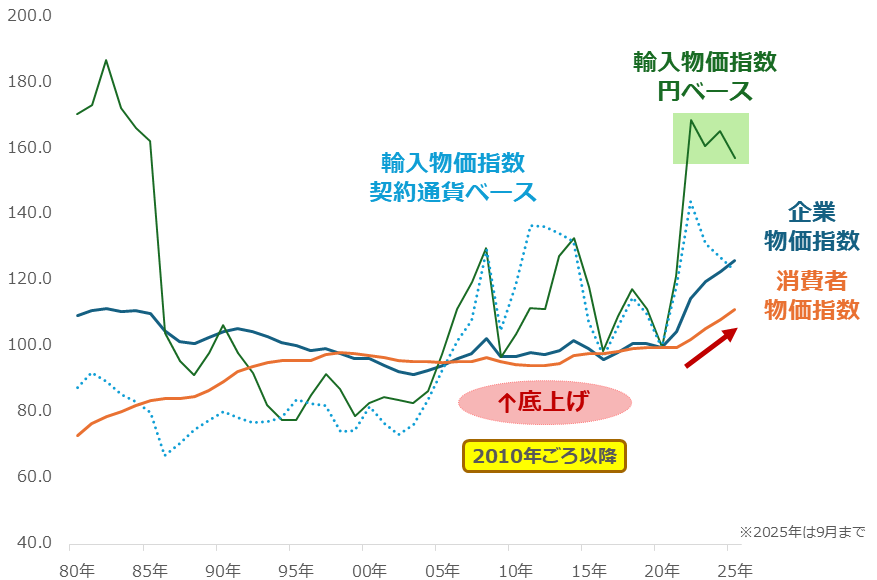

今回は、「高市首相『コストプッシュ』に言及」として、日本の輸入物価指数および国内の消費者物価指数・企業物価指数を、確認します。

高市早苗首相が物価高対策を進めようとしています。首相は会見で「コストプッシュ」について言及しており、原材料の輸入物価が高騰している状況を把握していると考えられます。政府は今後、どのような対策を講じてゆくのでしょうか。

10月21日、高市首相は記者会見で、足元の物価について次のように述べました。「経済・物価・金融情勢を踏まえながら2パーセントの物価安定目標を、コストプッシュだけではなくて、賃金の上昇を伴って緩やかに持続的・安定的な実現に向けて適切な金融政策運営を行うということを期待している」(一部要約)

筆者が最も注目したキーワードは「コストプッシュだけではなく」です。厳密には「コストプッシュ」と「だけではなく」の二つです。

現在でも、物価高(インフレ)は多くの場合、「製品の需要増加に伴う事象」として語られるケースが多いです。これは、「需要が多い時は物価が上昇し、物価が上昇している時は需要が多い時である」というように、「需要動向が物価動向の原因であり結果である」という考え方です。経済や金融の教科書では必ずと言って良いほど、このような説明が書かれています。

こうした需要中心の説明が今なお根強く残っているのは、1980年代などに好景気に物価上昇が目立った経験則の影響が大きいと考えられます。ですが、特に2010年ごろ以降は、世界中でさまざまな原材料の価格が上昇したり、円安が進行したりしたため、需要面だけで物価高を説明することが難しくなっています。

製品需要の増加がきっかけで進行する物価高は「ディマンドプル・インフレ」、そして原材料価格が上昇することがきっかけで進行する物価高は「コストプッシュ・インフレ」と呼ばれます。2010年ごろ以降は、この二つが同時進行しています。

以下の図のとおり、2010年ごろ以降、日本の輸入物価指数(円ベース、契約通貨ベースともに)において1980年代や1990年代、2000年代前半の低い水準に戻らない「底上げ」状態が続いています。

これらの指数は、2022年ごろ以降、目立った上昇を演じました。円ベースの輸入物価指数については、今もなお「高止まり」しています。こうした高止まりの影響もあり、近年、企業物価指数、消費者物価指数は上昇傾向を維持しています。

先述のとおり、高市首相は、物価動向についての認識を述べる際、「コストプッシュ」および「だけではなく」というキーワードを用いました。このことは、高市首相が、原材料の輸入物価やそれに関わる為替の動向についての認識を持っていることを示しています。

筆者は、原材料の輸入物価を下げることなくして、真の物価高対策はないと考えています。高市首相は、この領域にどれだけ踏み込み、どの程度、具体的な策を講じることができるのでしょうか。

図:日本の輸入物価指数および国内の消費者物価指数・企業物価指数(2020年=100)

出所:日本銀行および総務省統計局のデータをもとに筆者作成

金反落。米10年債利回りの反発などで。4,054.86ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,380元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年12月限は468.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2479.76ドル(前日比56.44ドル縮小)、円建てで13,007円(前日比6円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月27日 18時07分時点 6番限)

金 20,141円/g

白金 7,134円/g

ゴム 314.0円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「高市首相『コストプッシュ』に言及」

前回は、「乖離を確認する手段と対策」として、上場投資信託(1540)と大阪の金先物(中心限月)の指数化チャートを、確認しました。

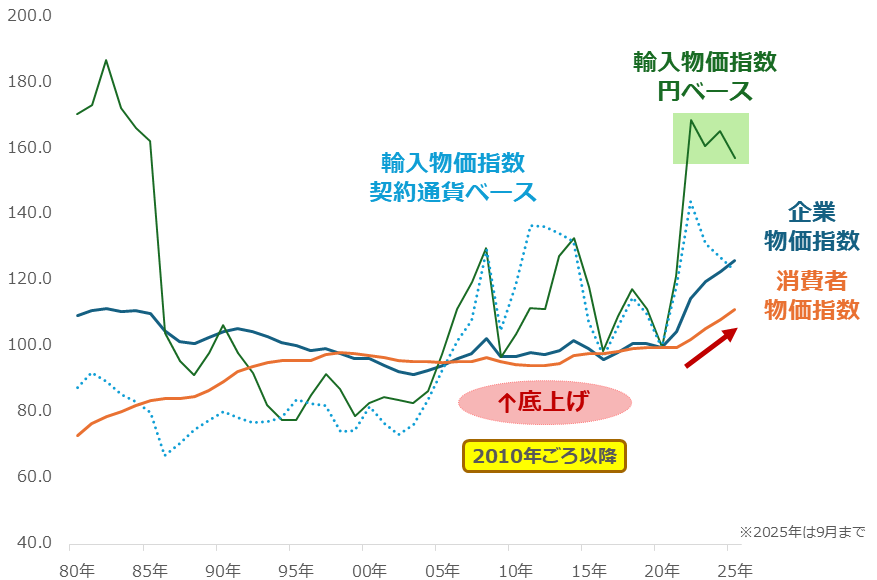

今回は、「高市首相『コストプッシュ』に言及」として、日本の輸入物価指数および国内の消費者物価指数・企業物価指数を、確認します。

高市早苗首相が物価高対策を進めようとしています。首相は会見で「コストプッシュ」について言及しており、原材料の輸入物価が高騰している状況を把握していると考えられます。政府は今後、どのような対策を講じてゆくのでしょうか。

10月21日、高市首相は記者会見で、足元の物価について次のように述べました。「経済・物価・金融情勢を踏まえながら2パーセントの物価安定目標を、コストプッシュだけではなくて、賃金の上昇を伴って緩やかに持続的・安定的な実現に向けて適切な金融政策運営を行うということを期待している」(一部要約)

筆者が最も注目したキーワードは「コストプッシュだけではなく」です。厳密には「コストプッシュ」と「だけではなく」の二つです。

現在でも、物価高(インフレ)は多くの場合、「製品の需要増加に伴う事象」として語られるケースが多いです。これは、「需要が多い時は物価が上昇し、物価が上昇している時は需要が多い時である」というように、「需要動向が物価動向の原因であり結果である」という考え方です。経済や金融の教科書では必ずと言って良いほど、このような説明が書かれています。

こうした需要中心の説明が今なお根強く残っているのは、1980年代などに好景気に物価上昇が目立った経験則の影響が大きいと考えられます。ですが、特に2010年ごろ以降は、世界中でさまざまな原材料の価格が上昇したり、円安が進行したりしたため、需要面だけで物価高を説明することが難しくなっています。

製品需要の増加がきっかけで進行する物価高は「ディマンドプル・インフレ」、そして原材料価格が上昇することがきっかけで進行する物価高は「コストプッシュ・インフレ」と呼ばれます。2010年ごろ以降は、この二つが同時進行しています。

以下の図のとおり、2010年ごろ以降、日本の輸入物価指数(円ベース、契約通貨ベースともに)において1980年代や1990年代、2000年代前半の低い水準に戻らない「底上げ」状態が続いています。

これらの指数は、2022年ごろ以降、目立った上昇を演じました。円ベースの輸入物価指数については、今もなお「高止まり」しています。こうした高止まりの影響もあり、近年、企業物価指数、消費者物価指数は上昇傾向を維持しています。

先述のとおり、高市首相は、物価動向についての認識を述べる際、「コストプッシュ」および「だけではなく」というキーワードを用いました。このことは、高市首相が、原材料の輸入物価やそれに関わる為替の動向についての認識を持っていることを示しています。

筆者は、原材料の輸入物価を下げることなくして、真の物価高対策はないと考えています。高市首相は、この領域にどれだけ踏み込み、どの程度、具体的な策を講じることができるのでしょうか。

図:日本の輸入物価指数および国内の消費者物価指数・企業物価指数(2020年=100)

出所:日本銀行および総務省統計局のデータをもとに筆者作成