原油反落。米主要株価指数の反落などで。61.13ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。4,007.30ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,315元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年11月限は461.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2349.8ドル(前日比33.60ドル拡大)、円建てで12,209円(前日比14円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月10日 18時07分時点 6番限)

金 19,853円/g

白金 7,644円/g

ゴム 312.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

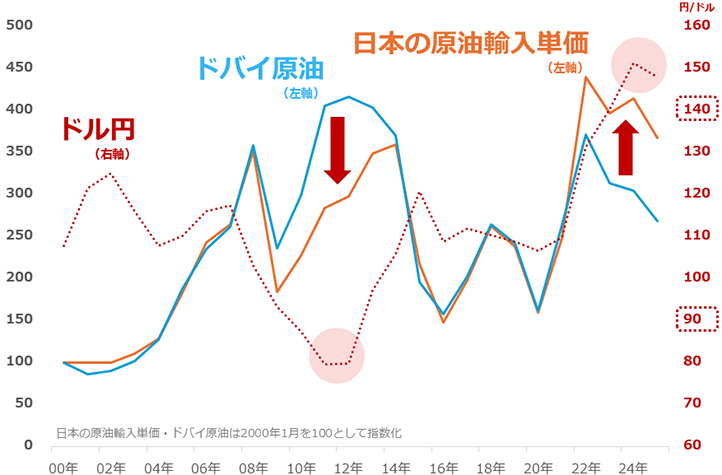

●本日のグラフ「次期首相は真の物価高対策に着手できるか?」

前回は、「各種小売価格決定過程の『川上』に注目」として、各種小売価格が決まるまでの流れを、確認しました。

今回は、「次期首相は真の物価高対策に着手できるか?」として、日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場を、確認します。

ここで述べている為替相場は、ドル円相場のことです。以下の通り、1ドルあたり140円を超える極端ともいえる円安局面では、もともとのドバイ原油(ドル建て)に比べて、日本の原油輸入単価は割高になってしまいます。

この点より、次期首相は、同130円台に円安を落ち着かせる策を講じることができれば、原油の「輸入価格」を低下させることができそうです。130円台まで円安が落ち着けば、原油だけでなく、さまざまな農産物や金属など他の品目の輸入価格を下落させることができるでしょう。

輸入価格のさらに川上側にある「国際価格」について述べます。足元の原油の国際価格は、長期視点で見ると、大変に高い水準であることが分かります。ウクライナ戦争が勃発した2022年に比べて安いものの、1990年後半の水準に比べれば約5倍です。

次期首相は、外交手腕を発揮することで、約5倍に達した原油相場に影響力を行使することができるかもしれません。以前の「[Vol.2070] 世界分断と投資マネーが価格を『底上げ』」で図示したとおり、世界分断をきっかけとした資源国による資源の武器利用が横行している可能性があります。

こうした資源の武器利用を止めてもらうように、外交で働きかけを行うべきです。原油でいえば、OPECプラスに原油の減産を止めてもらうよう、働きかけることです。

同図で示したとおり、原油の減産の一因に、西側・非西側の分断があり、その分断の一因にESGがきっかけで生じた「キャンセルカルチャー」が挙げられると、筆者はみています。

一時期よりはその声は小さくなりましたが、ESGがきっかけで生じた「石油は悪だ」という石油に対する一方的な批判は、産油国の態度を先鋭化させ、減産(資源の武器利用)に向かわせた可能性があります。こうした状態を緩和する策を講じ、外交に反映させることで、産油国の態度が緩和し、やがて減産が鎮静化する道が見えると、考えられます。

ESGを積極的に進めてきた日本にとって、この策は大変にハードルが高いと思われます。しかし、原油価格を下げるだけでなく、世界の分断を直すことにもつながる、意義深い策であると思います。

こうした策を、次期首相が講じることができるか、見守っていきたいと思います。

図:日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場

出所:財務省、世界銀行などのデータより筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。4,007.30ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,315元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年11月限は461.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2349.8ドル(前日比33.60ドル拡大)、円建てで12,209円(前日比14円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月10日 18時07分時点 6番限)

金 19,853円/g

白金 7,644円/g

ゴム 312.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

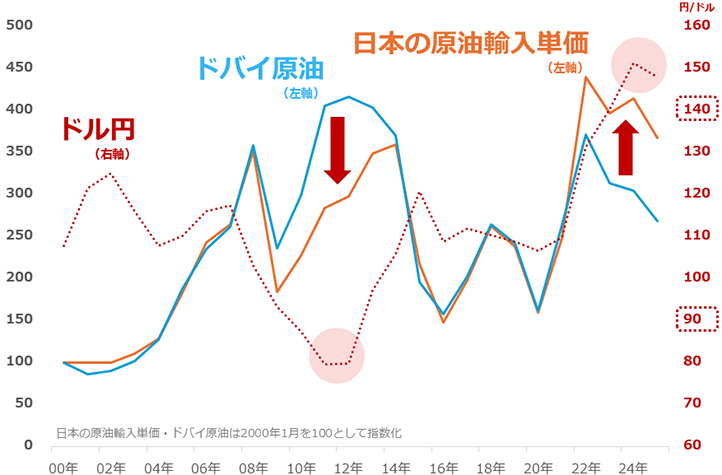

●本日のグラフ「次期首相は真の物価高対策に着手できるか?」

前回は、「各種小売価格決定過程の『川上』に注目」として、各種小売価格が決まるまでの流れを、確認しました。

今回は、「次期首相は真の物価高対策に着手できるか?」として、日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場を、確認します。

ここで述べている為替相場は、ドル円相場のことです。以下の通り、1ドルあたり140円を超える極端ともいえる円安局面では、もともとのドバイ原油(ドル建て)に比べて、日本の原油輸入単価は割高になってしまいます。

この点より、次期首相は、同130円台に円安を落ち着かせる策を講じることができれば、原油の「輸入価格」を低下させることができそうです。130円台まで円安が落ち着けば、原油だけでなく、さまざまな農産物や金属など他の品目の輸入価格を下落させることができるでしょう。

輸入価格のさらに川上側にある「国際価格」について述べます。足元の原油の国際価格は、長期視点で見ると、大変に高い水準であることが分かります。ウクライナ戦争が勃発した2022年に比べて安いものの、1990年後半の水準に比べれば約5倍です。

次期首相は、外交手腕を発揮することで、約5倍に達した原油相場に影響力を行使することができるかもしれません。以前の「[Vol.2070] 世界分断と投資マネーが価格を『底上げ』」で図示したとおり、世界分断をきっかけとした資源国による資源の武器利用が横行している可能性があります。

こうした資源の武器利用を止めてもらうように、外交で働きかけを行うべきです。原油でいえば、OPECプラスに原油の減産を止めてもらうよう、働きかけることです。

同図で示したとおり、原油の減産の一因に、西側・非西側の分断があり、その分断の一因にESGがきっかけで生じた「キャンセルカルチャー」が挙げられると、筆者はみています。

一時期よりはその声は小さくなりましたが、ESGがきっかけで生じた「石油は悪だ」という石油に対する一方的な批判は、産油国の態度を先鋭化させ、減産(資源の武器利用)に向かわせた可能性があります。こうした状態を緩和する策を講じ、外交に反映させることで、産油国の態度が緩和し、やがて減産が鎮静化する道が見えると、考えられます。

ESGを積極的に進めてきた日本にとって、この策は大変にハードルが高いと思われます。しかし、原油価格を下げるだけでなく、世界の分断を直すことにもつながる、意義深い策であると思います。

こうした策を、次期首相が講じることができるか、見守っていきたいと思います。

図:日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場

出所:財務省、世界銀行などのデータより筆者作成