原油反落。米主要株価指数の反落などで。60.45ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。4,030.75ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,085元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は458.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2423.15ドル(前日比21.55ドル拡大)、円建てで12,830円(前日比109円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月31日 17時10分時点 6番限)

金 20,331円/g

白金 7,501円/g

ゴム (まだ出来ず)

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「『外交』に真の物価高対策あり」

前回は、「OPECプラスの『協調減産』に注意」として、OPECプラスの原油生産量と協調減産の動向(2020年4月~)を、確認しました。

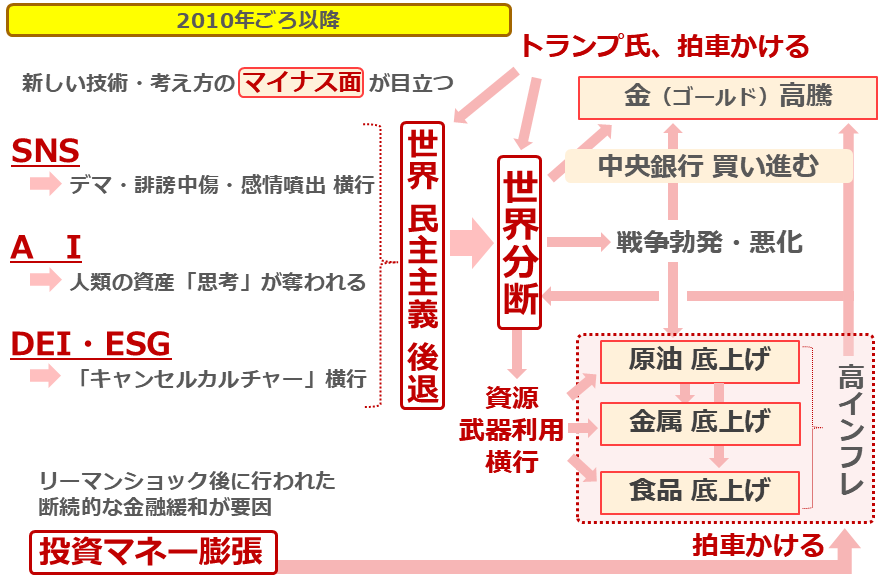

今回は、「『外交』に真の物価高対策あり」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を、確認します。

エネルギー、農産物、穀物、貴金属の主要銘柄の価格推移において、2010年ごろ以降「底上げ」が発生していることについて、考察します。

図の右下に示したとおり、原油も金属も食品も「底上げ」状態にあります。その「底上げ」の要因に、世界の民主主義の後退→世界分断深化→非西側の資源国による資源の武器利用(資源の出し渋り)横行、という流れがあると、筆者は考えています。

世界の民主主義が後退した背景に、2010年ごろから目立ち始めたソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、人工知能(AI)、多様性、公平性、包摂性(DEI)、環境、社会、企業統治(ESG)などの新しい技術・考え方の『マイナス面』が、民主主義を推進する上で逆の効果を持っていたことが挙げられます。

世界の民主主義の動向を示す世界の自由民主主義指数(スウェーデンのV-dem研究所が算出・公表)が下落し始めたタイミングがまさに、これらの新しい技術・考え方が本格的に普及し始めた2010年ごろでした。

非西側の資源国が資源の武器利用を行う背景には、以下の三つあると考えられます。

(1)出し渋りをすることで需給バランスが引き締まり、相場上昇が期待できること。

(2)自国の資源の安全保障を保つことができること。

(3)資源を持たない西側諸国に対して影響力を大きくできること。

中国のレアアースの輸出制限や、ロシアの非西側に対するエネルギーや農産物、金属の輸出制限だけでなく、OPECプラスの原油の減産もまた、資源の武器利用という意味を含んでいると考えられます。

OPECプラスにおいては、世界全体の民主主義の後退だけでなく、ESGの流れで生じた「石油否定」もまた、資源の武器利用という名の原油の減産を行う強い動機になった可能性は否定できません。こうした社会的変化の延長線上に、原油の減産があり、日本国内の物価高があるのだと、筆者は考えています。

高市首相が関与できる策は、暫定税率の廃止などの減税だけではありません。より長い時間軸で、より効果が大きい策を効果的に講じ、恒久的な物価高対策が望まれます。

しかしそれには、産油国という一度ESGをきっかけに否定した国々との関係修復が欠かせません。関係を修復し、彼らに減産の手を緩めてもらうことこそ、真の物価高対策であると考えます。

図:2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景

出所:筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。4,030.75ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,085元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は458.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2423.15ドル(前日比21.55ドル拡大)、円建てで12,830円(前日比109円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月31日 17時10分時点 6番限)

金 20,331円/g

白金 7,501円/g

ゴム (まだ出来ず)

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「『外交』に真の物価高対策あり」

前回は、「OPECプラスの『協調減産』に注意」として、OPECプラスの原油生産量と協調減産の動向(2020年4月~)を、確認しました。

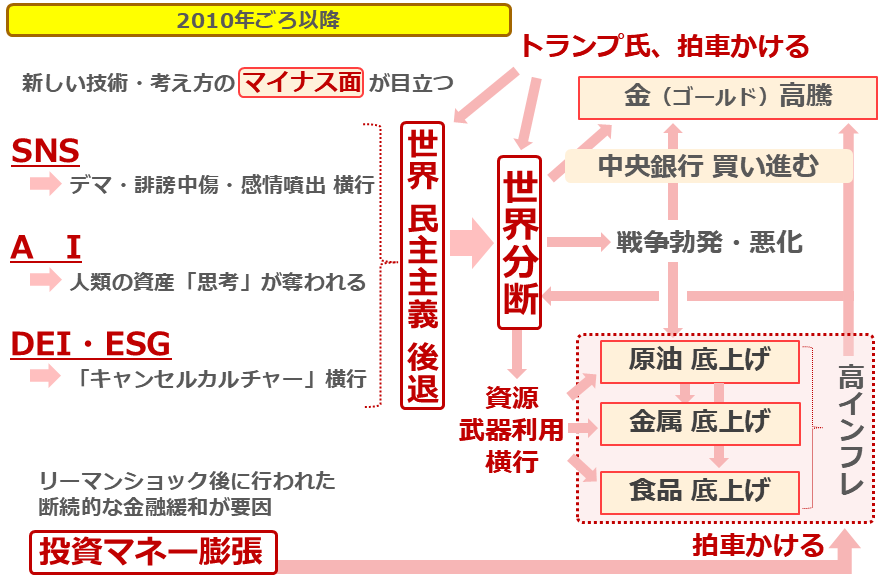

今回は、「『外交』に真の物価高対策あり」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を、確認します。

エネルギー、農産物、穀物、貴金属の主要銘柄の価格推移において、2010年ごろ以降「底上げ」が発生していることについて、考察します。

図の右下に示したとおり、原油も金属も食品も「底上げ」状態にあります。その「底上げ」の要因に、世界の民主主義の後退→世界分断深化→非西側の資源国による資源の武器利用(資源の出し渋り)横行、という流れがあると、筆者は考えています。

世界の民主主義が後退した背景に、2010年ごろから目立ち始めたソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、人工知能(AI)、多様性、公平性、包摂性(DEI)、環境、社会、企業統治(ESG)などの新しい技術・考え方の『マイナス面』が、民主主義を推進する上で逆の効果を持っていたことが挙げられます。

世界の民主主義の動向を示す世界の自由民主主義指数(スウェーデンのV-dem研究所が算出・公表)が下落し始めたタイミングがまさに、これらの新しい技術・考え方が本格的に普及し始めた2010年ごろでした。

非西側の資源国が資源の武器利用を行う背景には、以下の三つあると考えられます。

(1)出し渋りをすることで需給バランスが引き締まり、相場上昇が期待できること。

(2)自国の資源の安全保障を保つことができること。

(3)資源を持たない西側諸国に対して影響力を大きくできること。

中国のレアアースの輸出制限や、ロシアの非西側に対するエネルギーや農産物、金属の輸出制限だけでなく、OPECプラスの原油の減産もまた、資源の武器利用という意味を含んでいると考えられます。

OPECプラスにおいては、世界全体の民主主義の後退だけでなく、ESGの流れで生じた「石油否定」もまた、資源の武器利用という名の原油の減産を行う強い動機になった可能性は否定できません。こうした社会的変化の延長線上に、原油の減産があり、日本国内の物価高があるのだと、筆者は考えています。

高市首相が関与できる策は、暫定税率の廃止などの減税だけではありません。より長い時間軸で、より効果が大きい策を効果的に講じ、恒久的な物価高対策が望まれます。

しかしそれには、産油国という一度ESGをきっかけに否定した国々との関係修復が欠かせません。関係を修復し、彼らに減産の手を緩めてもらうことこそ、真の物価高対策であると考えます。

図:2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景

出所:筆者作成