原油反落。米主要株価指数の反落などで。71.27ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,160.89ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。25年05月限は16,585元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年05月限は556.1元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2138.74ドル(前日比15.94ドル拡大)、円建てで10,505円(前日比39円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(4月1日 17時30分時点 6番限)

金 15,158円/g

白金 4,653円/g

ゴム 345.5円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 2,097円/mmBtu(25年7月限 3月21日17時47分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「分裂拡大と資源出し渋り・高インフレ」

前回は、「日本を含めて『世界分裂』が深刻化」として、自由民主主義指数(2024年)を確認しました。

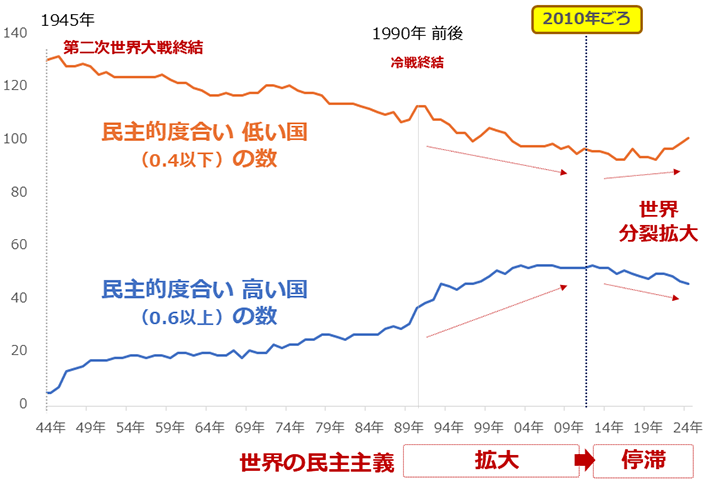

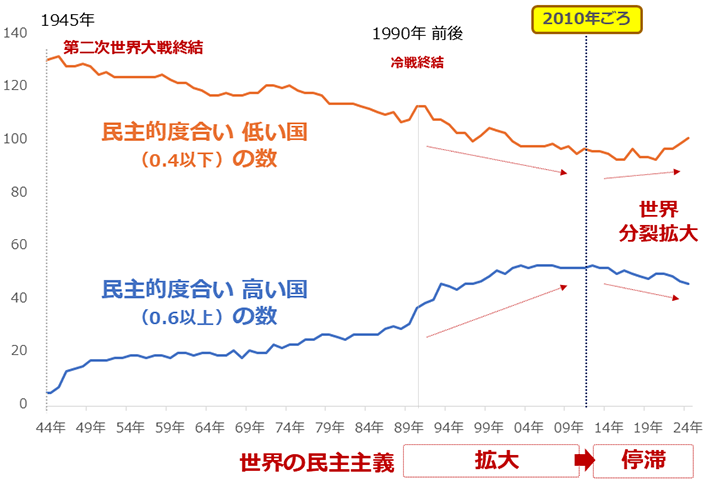

今回は、「分裂拡大と資源出し渋り・高インフレ」として、自由民主主義指数0.4以下および0.6以上の国の数(1944年~2024年)の推移を確認します。

前回、2010年ごろに、わたしたちが暮らす世界が大きな岐路を迎えたと書きました。それを示した自由民主主義指数を、別の確度から見てみます。以下の図は、自由度・民主度が比較的低い、同指数が0.4以下の国の数と、自由度・民主度が比較的高い、同指数が0.6以上の国の数の推移です。

2010年ごろから、二つの値の間の差が、ワニの口のように広がっていることがわかります。それまでは、世界の民主化の流れを受け、民主度が低い国の数は減り、高い国の数は増えていました。

しかし2010年ごろからは、低い国の数が増えはじめ、高い国の数が減り始めました。このグラフは、2010年ごろから、自由や民主主義という考え方において、世界が明確に分裂しはじめたことを示しています。

世界分裂拡大時、自由や民主度を重視する傾向があまり見られない非西側の国々のうち、金属やエネルギー、農産物などを持っている資源国において、資源を武器として利用する動きが目立ち始めました。OPECプラス※の原油の減産や、ロシアなどによる穀物の輸出制限がそれにあたります。

※OPECプラスは、OPEC(石油輸出国機構)に加盟する12カ国と、非加盟の産油国11カ国の合計23カ国で成り立つ、産油国のグループ。そのうち減産に参加する国は合計19か国で、その生産シェアはおよそ46%に上る。(2025年2月現在)

世界分裂拡大時、資源を持つ非西側諸国は、(1)自国の食・エネ供給の安定、(2)西側に対する影響力の安定、(3)価格の安定(=高止まり)の、三つの安定を望んでいるふしがあります。出し渋り(資源の武器利用)は、これら三つを同時に達成し得る、大きな意味を持つ施策です。

今まさに日本を含め、世界各国でまん延している長期視点の高インフレは、景気回復や需要増加などではなく、2010年ごろから目立ちはじめた世界分裂、そしてそれによる非西側資源国による出し渋りが原因で起きている可能性があります。

図:自由民主主義指数0.4以下および0.6以上の国の数(1944年~2024年)

出所:V-Dem研究所などのデータより筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,160.89ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。25年05月限は16,585元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年05月限は556.1元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2138.74ドル(前日比15.94ドル拡大)、円建てで10,505円(前日比39円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(4月1日 17時30分時点 6番限)

金 15,158円/g

白金 4,653円/g

ゴム 345.5円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 2,097円/mmBtu(25年7月限 3月21日17時47分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「分裂拡大と資源出し渋り・高インフレ」

前回は、「日本を含めて『世界分裂』が深刻化」として、自由民主主義指数(2024年)を確認しました。

今回は、「分裂拡大と資源出し渋り・高インフレ」として、自由民主主義指数0.4以下および0.6以上の国の数(1944年~2024年)の推移を確認します。

前回、2010年ごろに、わたしたちが暮らす世界が大きな岐路を迎えたと書きました。それを示した自由民主主義指数を、別の確度から見てみます。以下の図は、自由度・民主度が比較的低い、同指数が0.4以下の国の数と、自由度・民主度が比較的高い、同指数が0.6以上の国の数の推移です。

2010年ごろから、二つの値の間の差が、ワニの口のように広がっていることがわかります。それまでは、世界の民主化の流れを受け、民主度が低い国の数は減り、高い国の数は増えていました。

しかし2010年ごろからは、低い国の数が増えはじめ、高い国の数が減り始めました。このグラフは、2010年ごろから、自由や民主主義という考え方において、世界が明確に分裂しはじめたことを示しています。

世界分裂拡大時、自由や民主度を重視する傾向があまり見られない非西側の国々のうち、金属やエネルギー、農産物などを持っている資源国において、資源を武器として利用する動きが目立ち始めました。OPECプラス※の原油の減産や、ロシアなどによる穀物の輸出制限がそれにあたります。

※OPECプラスは、OPEC(石油輸出国機構)に加盟する12カ国と、非加盟の産油国11カ国の合計23カ国で成り立つ、産油国のグループ。そのうち減産に参加する国は合計19か国で、その生産シェアはおよそ46%に上る。(2025年2月現在)

世界分裂拡大時、資源を持つ非西側諸国は、(1)自国の食・エネ供給の安定、(2)西側に対する影響力の安定、(3)価格の安定(=高止まり)の、三つの安定を望んでいるふしがあります。出し渋り(資源の武器利用)は、これら三つを同時に達成し得る、大きな意味を持つ施策です。

今まさに日本を含め、世界各国でまん延している長期視点の高インフレは、景気回復や需要増加などではなく、2010年ごろから目立ちはじめた世界分裂、そしてそれによる非西側資源国による出し渋りが原因で起きている可能性があります。

図:自由民主主義指数0.4以下および0.6以上の国の数(1944年~2024年)

出所:V-Dem研究所などのデータより筆者作成