原油反発。米主要株価指数の反発などで。62.60ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。4,058.27ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,415元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年11月限は471.0元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2359.37ドル(前日比10.33ドル縮小)、円建てで12,200円(前日比39円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月9日 17時23分時点 6番限)

金 20,067円/g

白金 7,867円/g

ゴム 311.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

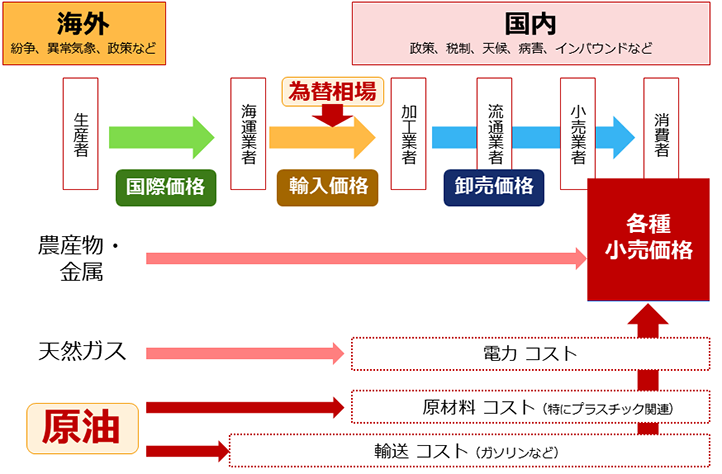

●本日のグラフ「各種小売価格決定過程の『川上』に注目」

前回は、「世界分断と投資マネーが価格を『底上げ』」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景、確認しました。

今回は、「各種小売価格決定過程の『川上』に注目」として、各種小売価格が決まるまでの流れを、確認します。

前回述べたモディティ(国際商品)価格の長期視点の「底上げ」は、われわれが対峙(たいじ)している「長期視点のインフレ(物価高)」の主因だといえます。

以下の図の通り、日本における各種小売価格の多くは、卸売価格の影響を受けています。その卸売価格は輸入価格の影響を受け、その輸入価格は為替相場と国際価格の影響を受けています。

「[Vol.2068] 個人投資家の皆さんもSNSのマイナス面実感」で述べたとおり、SNSなどのマイナス面の拡大や、投機マネーの膨張の影響を受け、コモディティ(国際商品)価格は長期視点の底上げ状態にあり、その底上げが、長期視点のインフレ(物価高)の要因になっていると考えられます。

10月4日に行われた自民党総裁選で、高市早苗氏が自民党の第29代総裁に選出されました。月内にも臨時国会で第104代首相に指名される可能性があります。その高市氏は4日の総裁の就任会見で、物価高対策を重視することを改めて強調しました。

同氏が「責任ある積極財政」と述べているとおり、個人や企業の税金や諸コストを軽減すべく、これらの一部を政府が負担する見通しです。例えば、日本国内のガソリンの小売価格を下げるため、暫定税率(25.1円/リットル)を廃止することを検討するとのことですが、この策は短期的な策の一つである「減税」にあたります。

たしかに、減税によって小売価格を下げることは物価高対策として有効です。しかしそれは、日本国内で対症療法的に行われる策に過ぎないことに留意が必要です。

筆者の推計では、足元のガソリンの小売価格のおよそ3割が、原油の輸入単価であると考えられます。つまり、ガソリンの小売価格は、為替の影響を受けた輸入価格、その上流の国際価格の影響を強く受けているのです。

ガソリンだけではなく、さまざまな小売価格を本格的に下げていくためには、その「川上」に位置する国際価格や輸入価格に影響を与える為替相場に対して、影響力を行使していかなければなりません。

これが本来望まれる「物価高対策」だと、筆者は考えています。こうした川上側への対策を講じないまま、国内で対症療法を続けたとしても「財源」の問題から抜け切れず、物価高対策以外の策を講じることが難しくなってしまいます。

図:各種小売価格が決まるまでの流れ

出所:筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。4,058.27ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,415元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年11月限は471.0元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2359.37ドル(前日比10.33ドル縮小)、円建てで12,200円(前日比39円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月9日 17時23分時点 6番限)

金 20,067円/g

白金 7,867円/g

ゴム 311.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

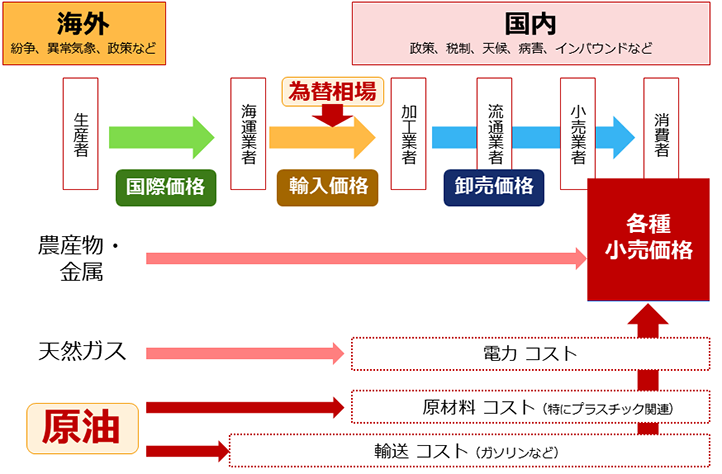

●本日のグラフ「各種小売価格決定過程の『川上』に注目」

前回は、「世界分断と投資マネーが価格を『底上げ』」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景、確認しました。

今回は、「各種小売価格決定過程の『川上』に注目」として、各種小売価格が決まるまでの流れを、確認します。

前回述べたモディティ(国際商品)価格の長期視点の「底上げ」は、われわれが対峙(たいじ)している「長期視点のインフレ(物価高)」の主因だといえます。

以下の図の通り、日本における各種小売価格の多くは、卸売価格の影響を受けています。その卸売価格は輸入価格の影響を受け、その輸入価格は為替相場と国際価格の影響を受けています。

「[Vol.2068] 個人投資家の皆さんもSNSのマイナス面実感」で述べたとおり、SNSなどのマイナス面の拡大や、投機マネーの膨張の影響を受け、コモディティ(国際商品)価格は長期視点の底上げ状態にあり、その底上げが、長期視点のインフレ(物価高)の要因になっていると考えられます。

10月4日に行われた自民党総裁選で、高市早苗氏が自民党の第29代総裁に選出されました。月内にも臨時国会で第104代首相に指名される可能性があります。その高市氏は4日の総裁の就任会見で、物価高対策を重視することを改めて強調しました。

同氏が「責任ある積極財政」と述べているとおり、個人や企業の税金や諸コストを軽減すべく、これらの一部を政府が負担する見通しです。例えば、日本国内のガソリンの小売価格を下げるため、暫定税率(25.1円/リットル)を廃止することを検討するとのことですが、この策は短期的な策の一つである「減税」にあたります。

たしかに、減税によって小売価格を下げることは物価高対策として有効です。しかしそれは、日本国内で対症療法的に行われる策に過ぎないことに留意が必要です。

筆者の推計では、足元のガソリンの小売価格のおよそ3割が、原油の輸入単価であると考えられます。つまり、ガソリンの小売価格は、為替の影響を受けた輸入価格、その上流の国際価格の影響を強く受けているのです。

ガソリンだけではなく、さまざまな小売価格を本格的に下げていくためには、その「川上」に位置する国際価格や輸入価格に影響を与える為替相場に対して、影響力を行使していかなければなりません。

これが本来望まれる「物価高対策」だと、筆者は考えています。こうした川上側への対策を講じないまま、国内で対症療法を続けたとしても「財源」の問題から抜け切れず、物価高対策以外の策を講じることが難しくなってしまいます。

図:各種小売価格が決まるまでの流れ

出所:筆者作成