原油反発。米主要株価指数の反発などで。64.11ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。3,398.12ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,860元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は495.2元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2052.37ドル(前日比8.83ドル縮小)、円建てで10,287円(前日比18円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月12日 17時13分時点 6番限)

金 16,129円/g

白金 5,842円/g

ゴム -円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●シカゴ小麦先物 月足 単位:ドル/ブッシェル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「夏休み本番、勢力を拡大する台風に注意」

前回は、「金(ゴールド)相場は長期視点で上昇へ」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマなど(2025年8月時点)を確認しました。

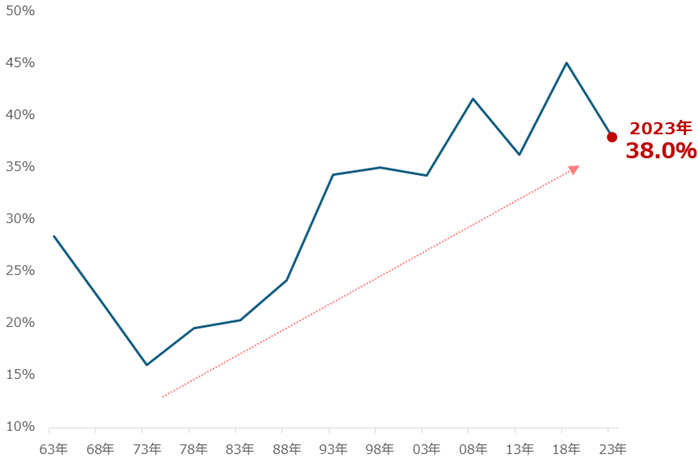

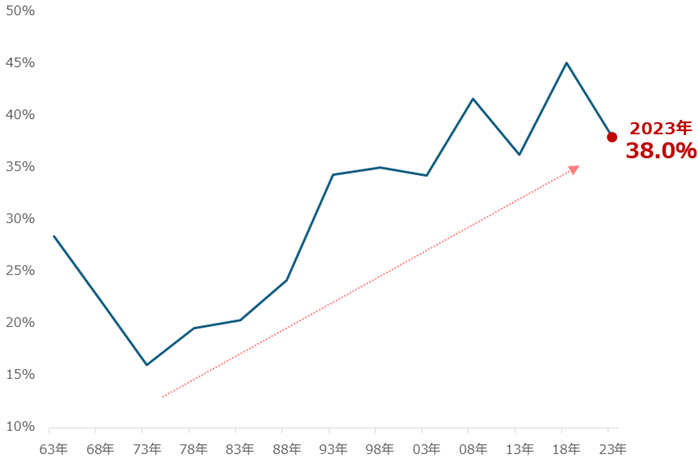

今回は、「夏休み本番、勢力を拡大する台風に注意」として、熱帯暴風雨がカテゴリー4または5に発達した割合(世界全体)を確認します。

日本では、夏休みに入ると同時に、台風の襲来が本格化する時期に入ります。近年の台風の傾向や世界全体の気象に関わる環境を確認すると、食料の生産量が減少する懸念があることが分かります。その他、主要な食料生産国の農地面積や新興国の食文化などにおける変化にも注目しつつ、食料価格の今後を長期視点で展望します。

気象庁は、台風に関する多数のデータを公表しています。「日本に接近した台風の数」もその一つです。これは、中心が気象官署などから300キロメートル以内に入った台風の数を意味します。

日本に接近した台風の数を発生した台風の数で除した、日本に接近した台風の割合を確認すると、1970年から1994年までの25年間、発生した台風のおよそ39%が、日本に接近しました。おおむね10個のうち4個が、接近した計算です。2000年から2024年までの25年間はおよそ49%と、10個のうち5個が、接近しました。

長期視点では、台風は日本に接近しやすくなっているといえます。日本に接近する頻度が上がったことは、台風がより高緯度の地点まで移動するようになったことを意味します。地球全体の気象に関わる環境に、大規模な変化が起きているといえます。

以下もまた、地球規模の変化が発生していることを示唆するデータです。秒速約50メートルを超え、風の強さが5段階のうち4または5という上位のカテゴリーに入った熱帯暴風雨の割合です。

強い風や雨をもたらす熱帯暴風雨は、主に赤道付近で発生します。太平洋の西側および南シナ海付近で発生し、風速が一定の水準を超えた熱帯暴風雨はタイフーンと呼ばれます(日本名は台風)。

大西洋および太平洋の東側で発生し、風速が一定の水準を超えた熱帯暴風雨はハリケーン、インド洋で発生し、風速が一定の水準を超えた熱帯暴風雨はサイクロンと呼ばれます。

下のグラフのとおり、このおよそ半世紀、熱帯暴風雨が勢力を強めるケースが増えています。以前は10個中2個程度でしたが、2023年は10個中およそ4個が、カテゴリー4または5に発達しました。

ここまでの二つのデータより、近年の熱帯暴風雨は、より高緯度まで移動したり、より勢力を強めたりしています。地球規模の気象に関わる環境が大きく変化していると考えられます。まさに今、私たちはこうした環境の中で、夏休みを過ごしているのです。

図:熱帯暴風雨がカテゴリー4または5に発達した割合(世界全体)

出所:米国海洋大気庁(NOAA)のデータを基に筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。3,398.12ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,860元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は495.2元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2052.37ドル(前日比8.83ドル縮小)、円建てで10,287円(前日比18円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月12日 17時13分時点 6番限)

金 16,129円/g

白金 5,842円/g

ゴム -円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●シカゴ小麦先物 月足 単位:ドル/ブッシェル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「夏休み本番、勢力を拡大する台風に注意」

前回は、「金(ゴールド)相場は長期視点で上昇へ」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマなど(2025年8月時点)を確認しました。

今回は、「夏休み本番、勢力を拡大する台風に注意」として、熱帯暴風雨がカテゴリー4または5に発達した割合(世界全体)を確認します。

日本では、夏休みに入ると同時に、台風の襲来が本格化する時期に入ります。近年の台風の傾向や世界全体の気象に関わる環境を確認すると、食料の生産量が減少する懸念があることが分かります。その他、主要な食料生産国の農地面積や新興国の食文化などにおける変化にも注目しつつ、食料価格の今後を長期視点で展望します。

気象庁は、台風に関する多数のデータを公表しています。「日本に接近した台風の数」もその一つです。これは、中心が気象官署などから300キロメートル以内に入った台風の数を意味します。

日本に接近した台風の数を発生した台風の数で除した、日本に接近した台風の割合を確認すると、1970年から1994年までの25年間、発生した台風のおよそ39%が、日本に接近しました。おおむね10個のうち4個が、接近した計算です。2000年から2024年までの25年間はおよそ49%と、10個のうち5個が、接近しました。

長期視点では、台風は日本に接近しやすくなっているといえます。日本に接近する頻度が上がったことは、台風がより高緯度の地点まで移動するようになったことを意味します。地球全体の気象に関わる環境に、大規模な変化が起きているといえます。

以下もまた、地球規模の変化が発生していることを示唆するデータです。秒速約50メートルを超え、風の強さが5段階のうち4または5という上位のカテゴリーに入った熱帯暴風雨の割合です。

強い風や雨をもたらす熱帯暴風雨は、主に赤道付近で発生します。太平洋の西側および南シナ海付近で発生し、風速が一定の水準を超えた熱帯暴風雨はタイフーンと呼ばれます(日本名は台風)。

大西洋および太平洋の東側で発生し、風速が一定の水準を超えた熱帯暴風雨はハリケーン、インド洋で発生し、風速が一定の水準を超えた熱帯暴風雨はサイクロンと呼ばれます。

下のグラフのとおり、このおよそ半世紀、熱帯暴風雨が勢力を強めるケースが増えています。以前は10個中2個程度でしたが、2023年は10個中およそ4個が、カテゴリー4または5に発達しました。

ここまでの二つのデータより、近年の熱帯暴風雨は、より高緯度まで移動したり、より勢力を強めたりしています。地球規模の気象に関わる環境が大きく変化していると考えられます。まさに今、私たちはこうした環境の中で、夏休みを過ごしているのです。

図:熱帯暴風雨がカテゴリー4または5に発達した割合(世界全体)

出所:米国海洋大気庁(NOAA)のデータを基に筆者作成