原油反発。米主要株価指数の反発などで。60.97ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,884.75ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)休場。

上海原油(上海国際能源取引中心)休場。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2280.75ドル(前日比1.35ドル縮小)、円建てで11,419円(前日比19円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月3日 17時02分時点 6番限)

金 18,500円/g

白金 7,081円/g

ゴム 295.8円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「4,000ドルにも5,000ドルにもなり得る」

前回は、「長期視点のドル建てと円建ての関係」として、金(ゴールド)の店頭小売価格、円建て換算価格、ドル建て金(ゴールド)価格の相関係数を、確認しました。

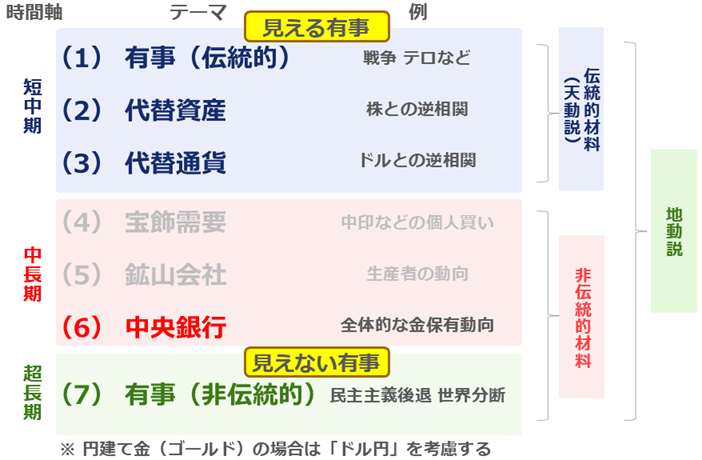

今回は、「4,000ドルにも5,000ドルにもなり得る」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年)を、確認します。

国内店頭小売価格をはじめとした円建て金(ゴールド)価格の長期視点の指標になり得るドル建て金(ゴールド)価格の方向性について、考えます。

足元、世界の中心であるドル建て金(ゴールド)価格は1トロイオンス当たり3,900ドル近辺という史上最高値水準で推移しています。

2010年ごろ以降、金(ゴールド)相場はそれまでと異なる動きを見せ始めました。「有事の金」「インフレの時は金」という言葉が生まれた1970年代後半、「株と金は逆相関」という言葉が生まれた1980~90年代には見られなかった動きです。

筆者は現代の金(ゴールド)相場の動向について、以下の「七つのテーマ」に当てはめることで説明できると考えています。裏を返せば、この七つのテーマに当てはめないと説明はできません。

短中期的には、中東地域において、イスラエルが域内の複数の武装組織と好戦的になったり、国連が制裁再開を決定したことを受けてイランの態度が先鋭化しやすくなったりしています。

同時に、ウクライナ情勢を巡り、同国もロシアもドローンを活用した攻撃の応酬を活発化させたり、停戦に向けた協議でトランプ米大統領とプーチン露大統領の足並みがそろわなくなったりしています。

中東地域でもウクライナでも、有事(伝統的)ムードの拡大が続いています。これらは、(1)をきっかけとした上昇圧力を大きくする要因です。

また、FRBによる金利引き下げの議論が進行しており、将来的にドルの価値が希薄化する懸念が強まるとの見方から、ドルよりも金(ゴールド)が選択されるケースが目立っています。これは、(3)をきっかけとした上昇圧力を大きくする要因です。

FRBを巡っては、トランプ米大統領による金融政策や人事への介入によって中立性が脅かされており、そのFRBが管理する通貨である米ドルへの信認低下が助長されているとの見方もあります。これも、(3)をきっかけとした上昇圧力を大きくする要因です。

短中期的には、(1)の有事(伝統的)、(3)の代替通貨をきっかけとした上昇圧力が目立ち、価格上昇が起きていると考えられます。国内店頭小売価格の2万円到達や、ドル建て金(ゴールド)価格の3,900ドル近辺の到達といった短中期的な上昇の背景は、このように説明できます。

2010年ごろから目立ち始め、中長期、超長期視点で金(ゴールド)相場を支えるようになったテーマが、(6)中央銀行と(7)有事(非伝統的)です。

これらは、以前に述べたとおり、2010年ごろから始まった、自由民主主義指数の世界平均の低下が示す、世界の民主主義指数の後退、それによる世界分断の深化が根底にあるテーマです。

このように、(6)(7)という長期視点の上昇要因の上に、(1)(3)という短期視点の上昇要因が存在し、長期視点の上昇トレンドが継続していると言えます。

つまり、歴史的な高値水準に到達するきっかけとなった短期的な上昇も、2010年ごろ以降に目立ち始めた、土台となっている長期的な上昇も、説明できるのです。

その意味で、金(ゴールド)相場はバブルではないと言えます。「プラスの思惑である期待の膨張・爆発」や「実態・根拠なき熱狂」がきっかけではない、説明できる環境の中で上昇していると、考えられます。

上昇圧力が大きくなれば、今後も金(ゴールド)相場は上昇し得ます。短期的な上下を繰り返しながら、数年後、ドル建て金(ゴールド)は4,000ドルにも5,000ドルにもなり得るでしょう。その過程で、国内店頭小売価格は2万2,000円、2万4,000円、それ以上になり得ると筆者はみています。

図:金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年)

出所:筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,884.75ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)休場。

上海原油(上海国際能源取引中心)休場。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2280.75ドル(前日比1.35ドル縮小)、円建てで11,419円(前日比19円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月3日 17時02分時点 6番限)

金 18,500円/g

白金 7,081円/g

ゴム 295.8円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「4,000ドルにも5,000ドルにもなり得る」

前回は、「長期視点のドル建てと円建ての関係」として、金(ゴールド)の店頭小売価格、円建て換算価格、ドル建て金(ゴールド)価格の相関係数を、確認しました。

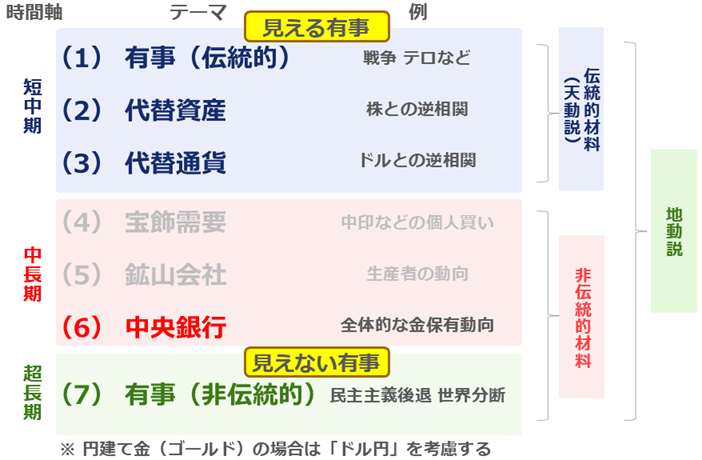

今回は、「4,000ドルにも5,000ドルにもなり得る」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年)を、確認します。

国内店頭小売価格をはじめとした円建て金(ゴールド)価格の長期視点の指標になり得るドル建て金(ゴールド)価格の方向性について、考えます。

足元、世界の中心であるドル建て金(ゴールド)価格は1トロイオンス当たり3,900ドル近辺という史上最高値水準で推移しています。

2010年ごろ以降、金(ゴールド)相場はそれまでと異なる動きを見せ始めました。「有事の金」「インフレの時は金」という言葉が生まれた1970年代後半、「株と金は逆相関」という言葉が生まれた1980~90年代には見られなかった動きです。

筆者は現代の金(ゴールド)相場の動向について、以下の「七つのテーマ」に当てはめることで説明できると考えています。裏を返せば、この七つのテーマに当てはめないと説明はできません。

短中期的には、中東地域において、イスラエルが域内の複数の武装組織と好戦的になったり、国連が制裁再開を決定したことを受けてイランの態度が先鋭化しやすくなったりしています。

同時に、ウクライナ情勢を巡り、同国もロシアもドローンを活用した攻撃の応酬を活発化させたり、停戦に向けた協議でトランプ米大統領とプーチン露大統領の足並みがそろわなくなったりしています。

中東地域でもウクライナでも、有事(伝統的)ムードの拡大が続いています。これらは、(1)をきっかけとした上昇圧力を大きくする要因です。

また、FRBによる金利引き下げの議論が進行しており、将来的にドルの価値が希薄化する懸念が強まるとの見方から、ドルよりも金(ゴールド)が選択されるケースが目立っています。これは、(3)をきっかけとした上昇圧力を大きくする要因です。

FRBを巡っては、トランプ米大統領による金融政策や人事への介入によって中立性が脅かされており、そのFRBが管理する通貨である米ドルへの信認低下が助長されているとの見方もあります。これも、(3)をきっかけとした上昇圧力を大きくする要因です。

短中期的には、(1)の有事(伝統的)、(3)の代替通貨をきっかけとした上昇圧力が目立ち、価格上昇が起きていると考えられます。国内店頭小売価格の2万円到達や、ドル建て金(ゴールド)価格の3,900ドル近辺の到達といった短中期的な上昇の背景は、このように説明できます。

2010年ごろから目立ち始め、中長期、超長期視点で金(ゴールド)相場を支えるようになったテーマが、(6)中央銀行と(7)有事(非伝統的)です。

これらは、以前に述べたとおり、2010年ごろから始まった、自由民主主義指数の世界平均の低下が示す、世界の民主主義指数の後退、それによる世界分断の深化が根底にあるテーマです。

このように、(6)(7)という長期視点の上昇要因の上に、(1)(3)という短期視点の上昇要因が存在し、長期視点の上昇トレンドが継続していると言えます。

つまり、歴史的な高値水準に到達するきっかけとなった短期的な上昇も、2010年ごろ以降に目立ち始めた、土台となっている長期的な上昇も、説明できるのです。

その意味で、金(ゴールド)相場はバブルではないと言えます。「プラスの思惑である期待の膨張・爆発」や「実態・根拠なき熱狂」がきっかけではない、説明できる環境の中で上昇していると、考えられます。

上昇圧力が大きくなれば、今後も金(ゴールド)相場は上昇し得ます。短期的な上下を繰り返しながら、数年後、ドル建て金(ゴールド)は4,000ドルにも5,000ドルにもなり得るでしょう。その過程で、国内店頭小売価格は2万2,000円、2万4,000円、それ以上になり得ると筆者はみています。

図:金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年)

出所:筆者作成