原油反落。米主要株価指数の反落などで。62.30ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,682.80ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,820元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年10月限は475.3元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2287.3ドル(前日比13.50ドル拡大)、円建てで11,260円(前日比10円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月12日 17時18分時点 6番限)

金 17,482円/g

白金 6,222円/g

ゴム 316.6円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(2)」

前回は、「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(1)」として、5年後、中央銀行(全体)の米ドルの保有比率はどうなると思いますか?という、ワールド・ゴールド・カウンシルが中央銀行を対象に実施した質問の回答を確認しました。

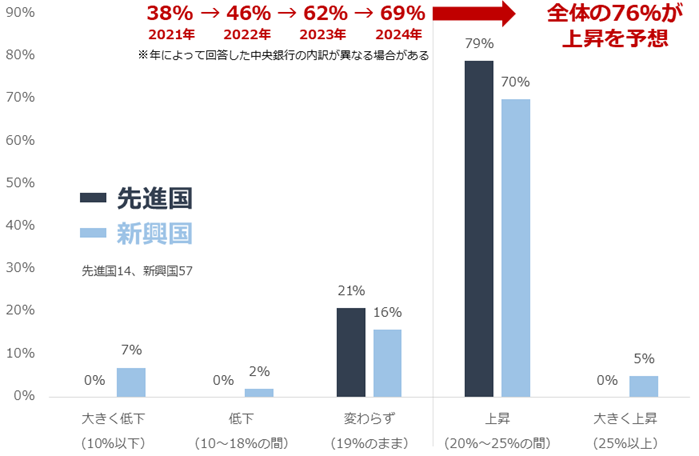

今回は、「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(2)」として、5年後、中央銀行(全体)の金(ゴールド)の保有比率はどうなると思いますか?という、ワールド・ゴールド・カウンシルが中央銀行を対象に実施した質問の回答を確認します。

前回は米ドルの保有比率について述べました。以下は金(ゴールド)の保有比率(現在19%)について、です。先進国、新興国を合わせた全体の76%が、上昇(上昇+大きく上昇)すると回答しました。

上昇すると回答した割合の推移を振り返ると、2021年が38%、2022年が46%でしたが、ウクライナ戦争が勃発した翌年の2023年が62%に上昇、2024年が69%、そして中東での懸念が拡大した2025年が76%となりました。

この間は、世界各国でリスクが強まったり、「ドル離れ進行の受け皿」としての金(ゴールド)の立ち位置が向上したりしたことが、「金(ゴールド)寄り」の要因になったと言えます。

今後も長期視点で、中央銀行(2024年の金の全需要のおよそ20%を占める市場参加者)による「ドル離れ・金(ゴールド)寄り」の傾向は続くと、考えられます。

金(ゴールド)相場の上昇が止まらない背景には、この数回で述べたとおり、短中期的にも、中長期的にも、中央銀行の存在が大きいと言えます。

米国の利下げ方針(短期的な上昇要因)が続けば年内に3,700ドル、世界の民主主義後退・世界分断深化(長期的な上昇要因)が継続すれば、数年以内に4,000ドル(5,000ドルも)に達する可能性があると、筆者は考えています。

図:5年後、中央銀行(全体)の金(ゴールド)の保有比率(現在19%)はどうなると思いますか?(2025年)

出所:WGC(ワールド・ゴールド・カウンシル)の資料を基に筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,682.80ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,820元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年10月限は475.3元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2287.3ドル(前日比13.50ドル拡大)、円建てで11,260円(前日比10円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月12日 17時18分時点 6番限)

金 17,482円/g

白金 6,222円/g

ゴム 316.6円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(2)」

前回は、「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(1)」として、5年後、中央銀行(全体)の米ドルの保有比率はどうなると思いますか?という、ワールド・ゴールド・カウンシルが中央銀行を対象に実施した質問の回答を確認しました。

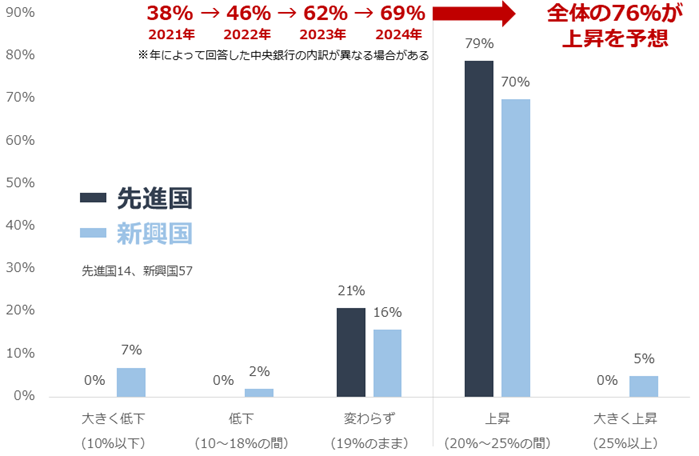

今回は、「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(2)」として、5年後、中央銀行(全体)の金(ゴールド)の保有比率はどうなると思いますか?という、ワールド・ゴールド・カウンシルが中央銀行を対象に実施した質問の回答を確認します。

前回は米ドルの保有比率について述べました。以下は金(ゴールド)の保有比率(現在19%)について、です。先進国、新興国を合わせた全体の76%が、上昇(上昇+大きく上昇)すると回答しました。

上昇すると回答した割合の推移を振り返ると、2021年が38%、2022年が46%でしたが、ウクライナ戦争が勃発した翌年の2023年が62%に上昇、2024年が69%、そして中東での懸念が拡大した2025年が76%となりました。

この間は、世界各国でリスクが強まったり、「ドル離れ進行の受け皿」としての金(ゴールド)の立ち位置が向上したりしたことが、「金(ゴールド)寄り」の要因になったと言えます。

今後も長期視点で、中央銀行(2024年の金の全需要のおよそ20%を占める市場参加者)による「ドル離れ・金(ゴールド)寄り」の傾向は続くと、考えられます。

金(ゴールド)相場の上昇が止まらない背景には、この数回で述べたとおり、短中期的にも、中長期的にも、中央銀行の存在が大きいと言えます。

米国の利下げ方針(短期的な上昇要因)が続けば年内に3,700ドル、世界の民主主義後退・世界分断深化(長期的な上昇要因)が継続すれば、数年以内に4,000ドル(5,000ドルも)に達する可能性があると、筆者は考えています。

図:5年後、中央銀行(全体)の金(ゴールド)の保有比率(現在19%)はどうなると思いますか?(2025年)

出所:WGC(ワールド・ゴールド・カウンシル)の資料を基に筆者作成