原油反落。米主要株価指数の反落などで。63.40ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。3,660.12ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,905元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は489.2元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2274.62ドル(前日比9.58ドル縮小)、円建てで11,213円(前日比28円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月11日 17時57分時点 6番限)

金 17,401円/g

白金 6,188円/g

ゴム 319.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

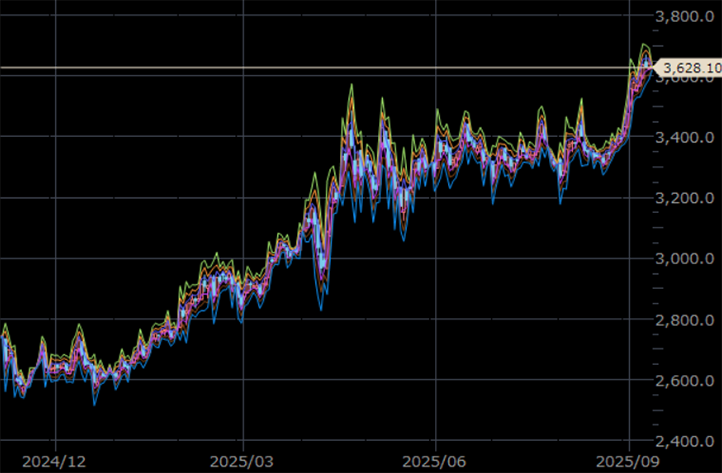

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(1)」

前回は、「中央銀行とは?FRBの今後の方針は?」として、FFレートと海外金(ゴールド)現物価格の推移を、確認しました。

今回は、「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(1)」として、5年後、中央銀行(全体)の米ドルの保有比率はどうなると思いますか?という、ワールド・ゴールド・カウンシルが中央銀行を対象に実施した質問の回答を確認します。

中長期視点の中央銀行の思惑を確認します。世界的な金(ゴールド)の調査機関であるワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)は、2018年から「中央銀行調査」を実施しています。

調査項目をWGCが作成し、YouGov(ユーガブ。英国に拠点を置く世界規模の調査機関。米大統領選挙など国を挙げた選挙などの際に世論調査を手掛けることもある)の協力の下で実施しています。

回答結果は、全体、先進国、新興国に分けて示されており、先進国、新興国の分類は国際通貨基金(IMF)の定義に基づいています。

中央銀行が金(ゴールド)の保有量を増減する動機を問う質問では、危機時のパフォーマンス、長期的な価値保全、インフレ・ヘッジ、効果的なポートフォリオの構築、地政学的リスクに対する分散策、デフォルト・リスクなし、歴史的ポジション、などが多く選択されました。

これらの多くは、以前の「[Vol.2051] 2010年以降の値動き、七つのテーマで分析」にて、超長期のテーマとして示した「有事(非伝統的)」に関わっています。

また、中央銀行が全体として「ドル離れ・金(ゴールド)寄り」の姿勢を鮮明にしていることがうかがえます。

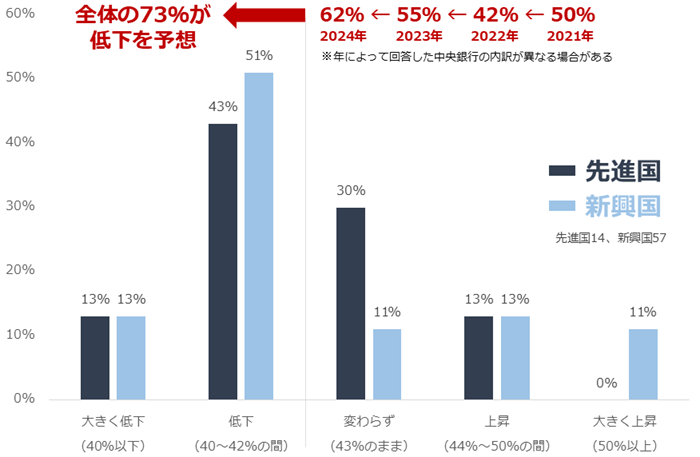

同調査では毎年、5年後に中央銀行(全体)の各種通貨の保有比率が上昇するか、変わらないか、低下するかを尋ねる質問が行われています(年によって回答した中央銀行の内訳が異なる場合がある)。

以下は米ドルの保有比率(現在43%)について、です。先進国、新興国を合わせた全体の73%が、低下(低下+大きく低下)すると回答しました。

低下すると回答した割合の推移を振り返ると、2021年が50%で、2022年が42%でしたが、米国で利下げの議論が始まった2023年が55%に上昇、利下げが始まった2024年が62%、そして2025年が73%となりました。この間は、米国の金融政策が「利下げ」に傾いたことが「米ドル離れ」の大きな要因になったと言えます。

また、その流れに、西側と非西側の分断(非西側諸国が西側の資産を持たないようにする動き)が拍車をかけたと言えます。

図:5年後、中央銀行(全体)の米ドルの保有比率(現在43%)はどうなると思いますか?(2025年)

出所:WGC(ワールド・ゴールド・カウンシル)の資料を基に筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。3,660.12ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,905元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は489.2元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2274.62ドル(前日比9.58ドル縮小)、円建てで11,213円(前日比28円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月11日 17時57分時点 6番限)

金 17,401円/g

白金 6,188円/g

ゴム 319.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

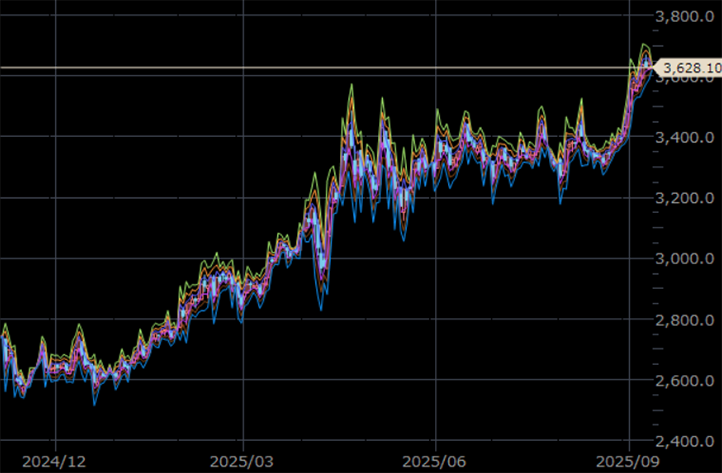

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(1)」

前回は、「中央銀行とは?FRBの今後の方針は?」として、FFレートと海外金(ゴールド)現物価格の推移を、確認しました。

今回は、「中銀『ドル離れ・金(ゴールド)寄り』続く(1)」として、5年後、中央銀行(全体)の米ドルの保有比率はどうなると思いますか?という、ワールド・ゴールド・カウンシルが中央銀行を対象に実施した質問の回答を確認します。

中長期視点の中央銀行の思惑を確認します。世界的な金(ゴールド)の調査機関であるワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)は、2018年から「中央銀行調査」を実施しています。

調査項目をWGCが作成し、YouGov(ユーガブ。英国に拠点を置く世界規模の調査機関。米大統領選挙など国を挙げた選挙などの際に世論調査を手掛けることもある)の協力の下で実施しています。

回答結果は、全体、先進国、新興国に分けて示されており、先進国、新興国の分類は国際通貨基金(IMF)の定義に基づいています。

中央銀行が金(ゴールド)の保有量を増減する動機を問う質問では、危機時のパフォーマンス、長期的な価値保全、インフレ・ヘッジ、効果的なポートフォリオの構築、地政学的リスクに対する分散策、デフォルト・リスクなし、歴史的ポジション、などが多く選択されました。

これらの多くは、以前の「[Vol.2051] 2010年以降の値動き、七つのテーマで分析」にて、超長期のテーマとして示した「有事(非伝統的)」に関わっています。

また、中央銀行が全体として「ドル離れ・金(ゴールド)寄り」の姿勢を鮮明にしていることがうかがえます。

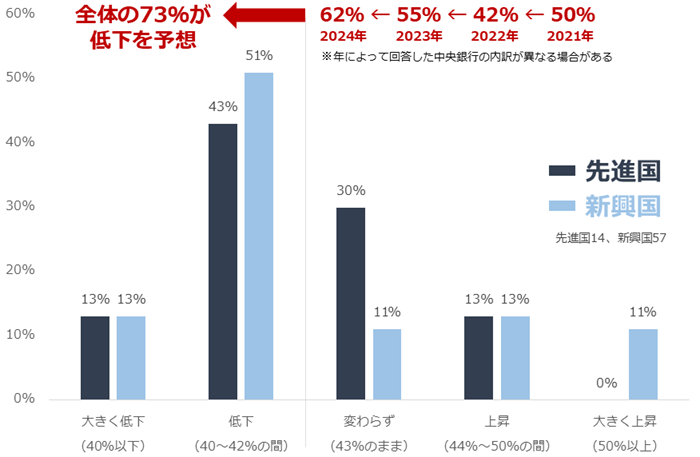

同調査では毎年、5年後に中央銀行(全体)の各種通貨の保有比率が上昇するか、変わらないか、低下するかを尋ねる質問が行われています(年によって回答した中央銀行の内訳が異なる場合がある)。

以下は米ドルの保有比率(現在43%)について、です。先進国、新興国を合わせた全体の73%が、低下(低下+大きく低下)すると回答しました。

低下すると回答した割合の推移を振り返ると、2021年が50%で、2022年が42%でしたが、米国で利下げの議論が始まった2023年が55%に上昇、利下げが始まった2024年が62%、そして2025年が73%となりました。この間は、米国の金融政策が「利下げ」に傾いたことが「米ドル離れ」の大きな要因になったと言えます。

また、その流れに、西側と非西側の分断(非西側諸国が西側の資産を持たないようにする動き)が拍車をかけたと言えます。

図:5年後、中央銀行(全体)の米ドルの保有比率(現在43%)はどうなると思いますか?(2025年)

出所:WGC(ワールド・ゴールド・カウンシル)の資料を基に筆者作成