原油反発。米主要株価指数の反発などで。62.75ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,692.12ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,940元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は482.8元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2295.37ドル(前日比3.67ドル拡大)、円建てで11,246円(前日比45円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月9日 17時54分時点 6番限)

金 17,361円/g

白金 6,115円/g

ゴム 321.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

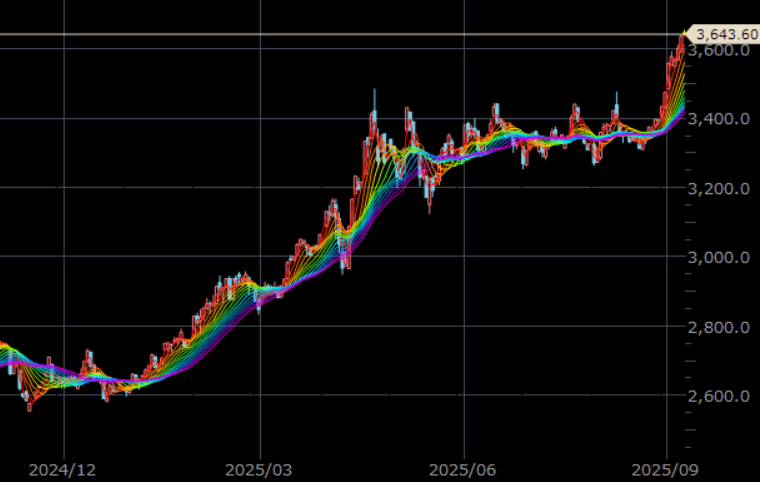

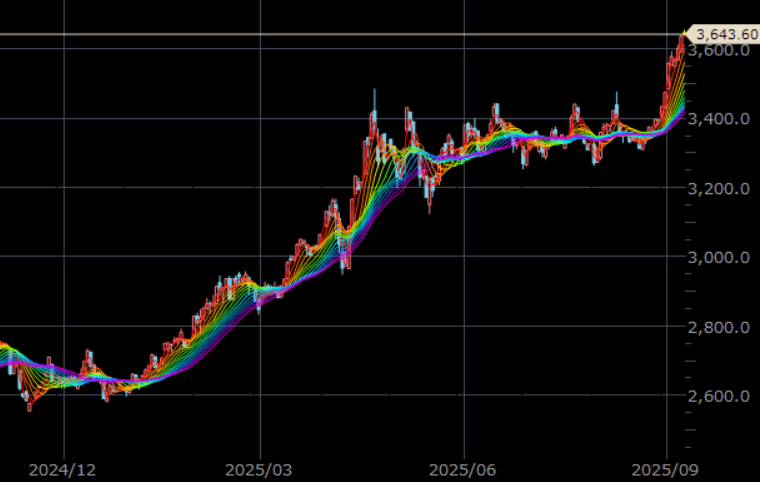

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「2010年以降の値動き、七つのテーマで分析」

前回は、「金(ゴールド)高騰、その背景を深掘り」として、FRBの利下げ(思惑含む)時のドル建て・円建て金(ゴールド)相場への影響を、確認しました。

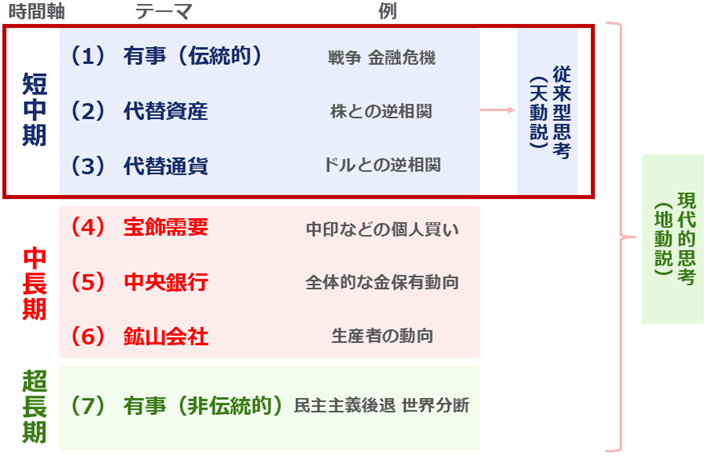

今回は、「2010年以降の値動き、七つのテーマで分析」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマを、確認します。

金(ゴールド)市場の環境を、鳥の目になって俯瞰(ふかん)的に確認します。このおよそ半世紀の金(ゴールド)相場の値動きを確認します。1970年代後半に「有事の金」「インフレ時は金(ゴールド)」という言葉が生まれた局面、さらには1990年代前後に「株と逆相関」という言葉が生まれた局面がありました。

しかし2000年ごろから徐々に、金(ゴールド)相場を取り巻く環境が、変化し始めました。特に2010年ごろから、長期視点の大きな上昇トレンドが始まりました。このころから、短期的なテーマ、中長期的なテーマ、超長期的なテーマという、時間軸が異なる三つのテーマが同時進行する中で、金(ゴールド)相場が動いてきたことが分かります。

以下の図は、三つの時間軸に分けた、七つのテーマを示しています。先ほど述べた、3,600ドルや1万7,000円に到達した短期的な上昇劇に関わった「有事(伝統的)」「代替資産」「代替通貨」が示されています。

こうした短期的な値動きについては、2000年以前に誕生した金(ゴールド)市場における過去の常識、金融機関や一部の社会で根強く語り継がれている、さながら「天動説」で説明することができます。

「天動説」は、短中期の値動きを説明する際に役立ちます。このため、短中期的な値動きの説明や短中期的な見通しを立てる際に用います。

一方、現代の金(ゴールド)市場を分析する際に有用な「地動説」に含まれる中長期や超長期のテーマは、長期の値動きを説明する時に役立ちます。長期視点の値動きを説明したり、見通しを立てたりする際は、地動説を用いなくてはなりません。

どちらの説を用いる場合でも、「一つの材料のみで動いていない」「上下の圧力が混在している」「それらの圧力が連続的に相殺されている」という三点に留意する必要があります。

図:金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ

出所:筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,692.12ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,940元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は482.8元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2295.37ドル(前日比3.67ドル拡大)、円建てで11,246円(前日比45円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月9日 17時54分時点 6番限)

金 17,361円/g

白金 6,115円/g

ゴム 321.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「2010年以降の値動き、七つのテーマで分析」

前回は、「金(ゴールド)高騰、その背景を深掘り」として、FRBの利下げ(思惑含む)時のドル建て・円建て金(ゴールド)相場への影響を、確認しました。

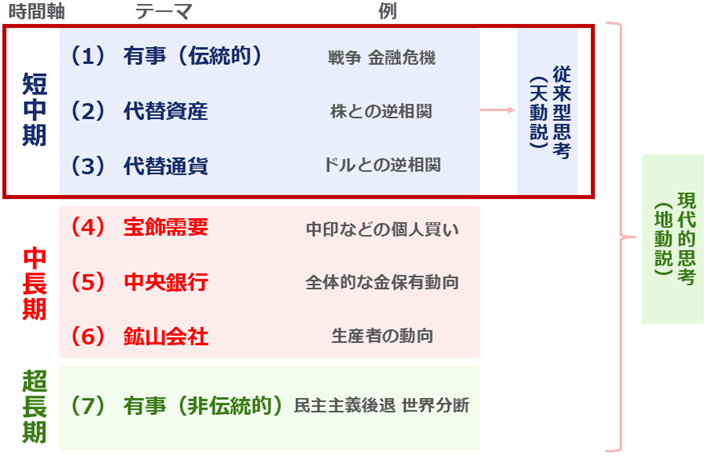

今回は、「2010年以降の値動き、七つのテーマで分析」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマを、確認します。

金(ゴールド)市場の環境を、鳥の目になって俯瞰(ふかん)的に確認します。このおよそ半世紀の金(ゴールド)相場の値動きを確認します。1970年代後半に「有事の金」「インフレ時は金(ゴールド)」という言葉が生まれた局面、さらには1990年代前後に「株と逆相関」という言葉が生まれた局面がありました。

しかし2000年ごろから徐々に、金(ゴールド)相場を取り巻く環境が、変化し始めました。特に2010年ごろから、長期視点の大きな上昇トレンドが始まりました。このころから、短期的なテーマ、中長期的なテーマ、超長期的なテーマという、時間軸が異なる三つのテーマが同時進行する中で、金(ゴールド)相場が動いてきたことが分かります。

以下の図は、三つの時間軸に分けた、七つのテーマを示しています。先ほど述べた、3,600ドルや1万7,000円に到達した短期的な上昇劇に関わった「有事(伝統的)」「代替資産」「代替通貨」が示されています。

こうした短期的な値動きについては、2000年以前に誕生した金(ゴールド)市場における過去の常識、金融機関や一部の社会で根強く語り継がれている、さながら「天動説」で説明することができます。

「天動説」は、短中期の値動きを説明する際に役立ちます。このため、短中期的な値動きの説明や短中期的な見通しを立てる際に用います。

一方、現代の金(ゴールド)市場を分析する際に有用な「地動説」に含まれる中長期や超長期のテーマは、長期の値動きを説明する時に役立ちます。長期視点の値動きを説明したり、見通しを立てたりする際は、地動説を用いなくてはなりません。

どちらの説を用いる場合でも、「一つの材料のみで動いていない」「上下の圧力が混在している」「それらの圧力が連続的に相殺されている」という三点に留意する必要があります。

図:金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ

出所:筆者作成