原油反発。米主要株価指数の反発などで。60.47ドル/バレル近辺で推移。

金反発。米10年債利回りの反落などで。3,991.67ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は14,850元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は463.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2448.47ドル(前日比38.67ドル拡大)、円建てで12,823円(前日比8円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月5日 17時07分時点 6番限)

金 19,975円/g

白金 7,152円/g

ゴム (まだ出来ず)

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

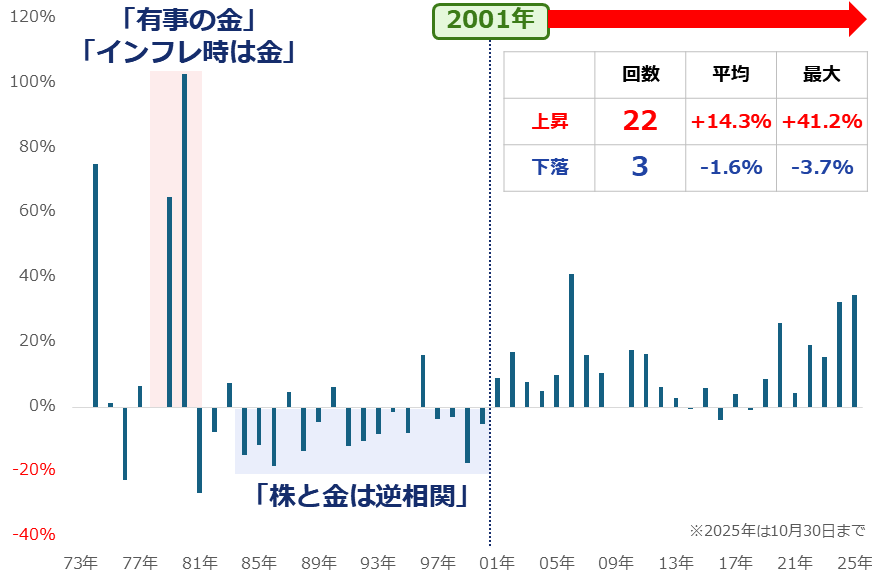

●本日のグラフ「ほぼ常に上昇していた金(ゴールド)相場」

前回は、「『これ』は売れるが『それ』は買えない」として、とある銘柄の価格推移(1973年1月5日~2025年10月30日)を、確認しました。

今回は、「ほぼ常に上昇していた金(ゴールド)相場」として、国内地金大手の金(ゴールド)小売価格(税込)前年比(年間平均)を、確認します。

前回に続き、金(ゴールド)相場の「感覚」の話を続けます。国内大手地金商の金(ゴールド)の小売価格(税込)推移を確認すると、1970年代後半に、中東地域で複数の目立った有事が勃発し、不安感が強まったり、原油相場が急騰したりしたことを受け、後に「有事の金(ゴールド)」や「インフレの時は金(ゴールド)」という言葉が生まれるきっかけとなった上昇が見られたことがわかります。

また、1990年代後半から2000年代の前半にかけて、米国で株式市場が活況を呈し、金利や配当が付かない金(ゴールド)が売られました。このことは、後に「株と金(ゴールド)は逆相関」という金(ゴールド)を説明する言葉の元となりました。

振り返ると、1970年代後半から2000年代の前半にかけて、こうした「感覚的」で「分かりやすい」値動きが散見されました。不穏なことが起きた時は金(ゴールド)に注目が集まる、楽観的な時は金(ゴールド)に注目が集まらない、などの見方が確固たる地位を獲得した期間だったと言えます。

では、2010年ごろ以降は、どうでしょうか。徐々に上昇の芽が出て、2020年ごろから本格的な上昇が始まり、近年は過去に類を見ないスピードで上昇しています。

この間、主要国の株価指数は高値を更新し続けています。戦争が目立たない時期も、インフレが鎮静化する兆しが見えた時期もありました。しかし、金(ゴールド)相場は上昇し続けてきました。

当該金(ゴールド)相場は円建てですので、ドル/円が極端に円安に推移した影響も強く受けています。とはいえ、世界の中心的な通貨であるドル建ての金(ゴールド)においても、道中で発生した下落は上昇トレンドを脅かす規模ではありませんでした。足元、1トロイオンス当たり4,000ドル近辺の記録的な高値水準で推移しています。

以下は、先ほどグラフで示した国内地金大手の金(ゴールド)小売価格(税込)の前年比(年間平均)です。

1970年代後半の「有事の金(ゴールド)」や「インフレの時は金(ゴールド)」が目立った時に大きく上昇したこと、1990年代後半から2000年代の前半にかけて、「株と金(ゴールド)は逆相関」が目立った時に下落する傾向があったことを、確認できます。

では、それ以降、つまり、金(ゴールド)相場が長期視点の記録的な上昇を演じ始めた時期以降の前年比はどうでしょうか。2001年から2025年(10月30日まで)の25年間、上昇した年が22回、下落した年が3回でした。

上昇した22回について、平均は+14.3%、最大が+41.2%(2006年)、下落した3回について、平均はマイナス1.6%、最大がマイナス3.7%(2016年)でした。

このおよそ四半世紀、国内地金大手の金(ゴールド)価格は、下落してもその規模は限定的で、ほぼ上昇し続けてきたことが分かります。「上昇し続けた」ことは、株価指数が上昇しても下落しても、有事ムードが高まっても後退しても、インフレが目立っても後退しても、上昇してきたことを意味します。

感覚的に株価指数が下落した時に上昇したのだろう、有事ムードが高まった時に上昇したのだろう、インフレが目立った時に上昇したのだろう、と考えてしまいそうになります。もちろん、その影響もありますが「それだけではない」と考える必要があります。

2000年代前半以降の金(ゴールド)相場が、かつての常識だけで分析できないこと、感覚に頼った分析が通じにくいことが、これらのデータから読み取ることができます。

図:国内地金大手の金(ゴールド)小売価格(税込)前年比(年間平均)

出所:国内地金大手のデータを基に筆者作成

金反発。米10年債利回りの反落などで。3,991.67ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は14,850元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は463.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2448.47ドル(前日比38.67ドル拡大)、円建てで12,823円(前日比8円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月5日 17時07分時点 6番限)

金 19,975円/g

白金 7,152円/g

ゴム (まだ出来ず)

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

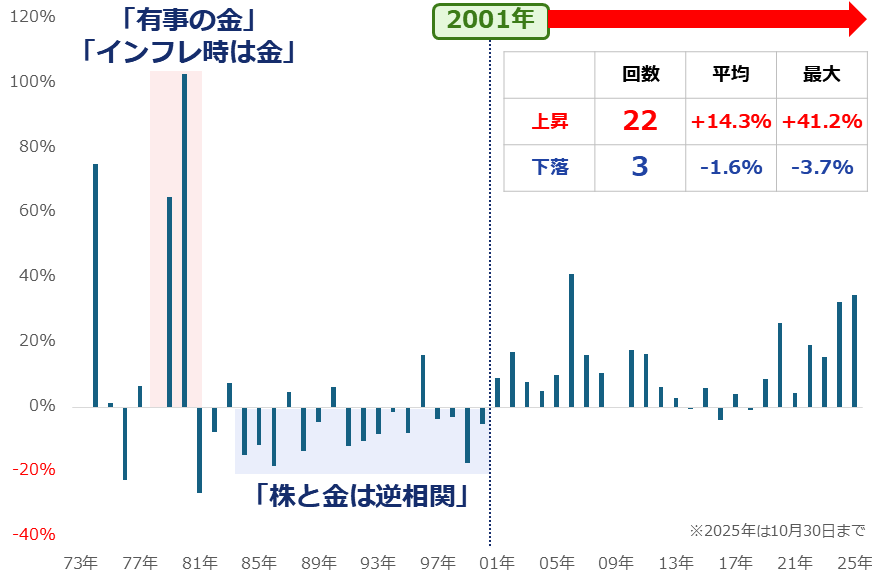

●本日のグラフ「ほぼ常に上昇していた金(ゴールド)相場」

前回は、「『これ』は売れるが『それ』は買えない」として、とある銘柄の価格推移(1973年1月5日~2025年10月30日)を、確認しました。

今回は、「ほぼ常に上昇していた金(ゴールド)相場」として、国内地金大手の金(ゴールド)小売価格(税込)前年比(年間平均)を、確認します。

前回に続き、金(ゴールド)相場の「感覚」の話を続けます。国内大手地金商の金(ゴールド)の小売価格(税込)推移を確認すると、1970年代後半に、中東地域で複数の目立った有事が勃発し、不安感が強まったり、原油相場が急騰したりしたことを受け、後に「有事の金(ゴールド)」や「インフレの時は金(ゴールド)」という言葉が生まれるきっかけとなった上昇が見られたことがわかります。

また、1990年代後半から2000年代の前半にかけて、米国で株式市場が活況を呈し、金利や配当が付かない金(ゴールド)が売られました。このことは、後に「株と金(ゴールド)は逆相関」という金(ゴールド)を説明する言葉の元となりました。

振り返ると、1970年代後半から2000年代の前半にかけて、こうした「感覚的」で「分かりやすい」値動きが散見されました。不穏なことが起きた時は金(ゴールド)に注目が集まる、楽観的な時は金(ゴールド)に注目が集まらない、などの見方が確固たる地位を獲得した期間だったと言えます。

では、2010年ごろ以降は、どうでしょうか。徐々に上昇の芽が出て、2020年ごろから本格的な上昇が始まり、近年は過去に類を見ないスピードで上昇しています。

この間、主要国の株価指数は高値を更新し続けています。戦争が目立たない時期も、インフレが鎮静化する兆しが見えた時期もありました。しかし、金(ゴールド)相場は上昇し続けてきました。

当該金(ゴールド)相場は円建てですので、ドル/円が極端に円安に推移した影響も強く受けています。とはいえ、世界の中心的な通貨であるドル建ての金(ゴールド)においても、道中で発生した下落は上昇トレンドを脅かす規模ではありませんでした。足元、1トロイオンス当たり4,000ドル近辺の記録的な高値水準で推移しています。

以下は、先ほどグラフで示した国内地金大手の金(ゴールド)小売価格(税込)の前年比(年間平均)です。

1970年代後半の「有事の金(ゴールド)」や「インフレの時は金(ゴールド)」が目立った時に大きく上昇したこと、1990年代後半から2000年代の前半にかけて、「株と金(ゴールド)は逆相関」が目立った時に下落する傾向があったことを、確認できます。

では、それ以降、つまり、金(ゴールド)相場が長期視点の記録的な上昇を演じ始めた時期以降の前年比はどうでしょうか。2001年から2025年(10月30日まで)の25年間、上昇した年が22回、下落した年が3回でした。

上昇した22回について、平均は+14.3%、最大が+41.2%(2006年)、下落した3回について、平均はマイナス1.6%、最大がマイナス3.7%(2016年)でした。

このおよそ四半世紀、国内地金大手の金(ゴールド)価格は、下落してもその規模は限定的で、ほぼ上昇し続けてきたことが分かります。「上昇し続けた」ことは、株価指数が上昇しても下落しても、有事ムードが高まっても後退しても、インフレが目立っても後退しても、上昇してきたことを意味します。

感覚的に株価指数が下落した時に上昇したのだろう、有事ムードが高まった時に上昇したのだろう、インフレが目立った時に上昇したのだろう、と考えてしまいそうになります。もちろん、その影響もありますが「それだけではない」と考える必要があります。

2000年代前半以降の金(ゴールド)相場が、かつての常識だけで分析できないこと、感覚に頼った分析が通じにくいことが、これらのデータから読み取ることができます。

図:国内地金大手の金(ゴールド)小売価格(税込)前年比(年間平均)

出所:国内地金大手のデータを基に筆者作成