原油反落。米主要株価指数の反落などで。60.47ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。4,010.52ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は14,875元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は463.5元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2448.37ドル(前日比15.77ドル拡大)、円建てで12,811円(前日比36円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月4日 17時12分時点 6番限)

金 20,039円/g

白金 7,228円/g

ゴム 310.6円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

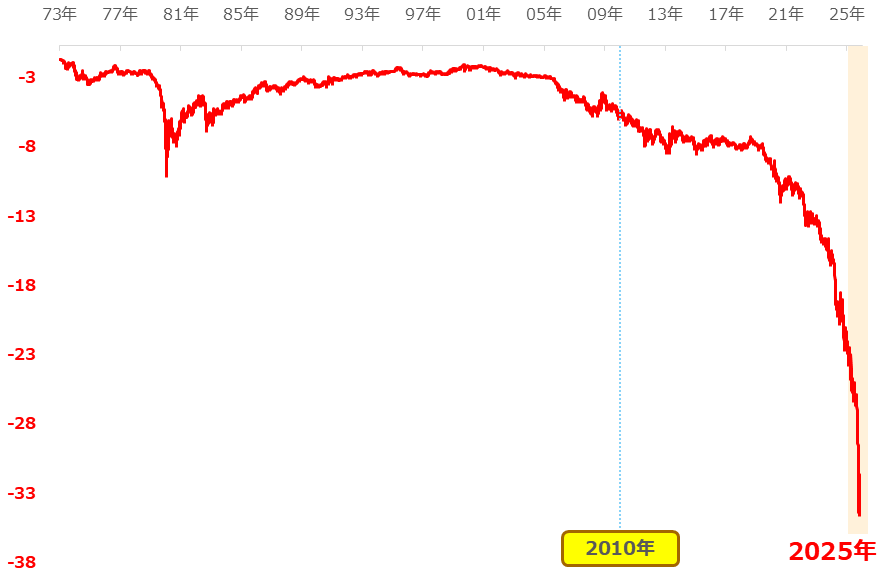

●本日のグラフ「『これ』は売れるが『それ』」は買えない

前回は、「『外交』に真の物価高対策あり」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を、確認しました。

今回は、「『これ』は売れるが『それ』」は買えないとして、とある銘柄の価格推移(1973年1月5日~2025年10月30日)を、確認します。

仮に、以下の値動きを演じている銘柄があったとします。2010年ごろに下落の芽が生じ、2020年ごろから本格的な下落が始まり、近年は過去に類を見ないスピードで急落しています。この銘柄の今後の動向について、「まだ下がりそう」と感じる人は多いのではないでしょうか。

では、その値動きの上下を逆さにした、急騰中の銘柄についてはどうでしょうか。「まだ上がりそう」と感じる人はどれくらいいるでしょうか。

しばしば、「この銘柄は高くなり過ぎたので今は買えないが、興味はある。この銘柄を買うきっかけとなる材料はあるのか」という趣旨の会話を耳にします。

過去の高値よりも高い今を「高所」と認識し、高所ゆえ先行きを見通しにくい不安定さを感じながら、関心のあるその銘柄を買うために背中を押してくれる強い理由を探している、という状況です。

高所と認識する理由に「相対評価」が挙げられます。過去のどの価格よりも今が一番高いという最大級の割高感が、興味はあっても不安定さを拭いきれない原因になります。

では、グラフで示した急落中の値動きを演じる銘柄は、どうでしょうか。過去のどの価格よりも今が一番安いという最大級の割安感があります。(興味が湧くかどうかを抜きにして)方向性を見つけられない不安定さを感じるでしょうか。感覚的には、意外にもすんなり、不安定さを感じずに「下がる」と判断できるのではないでしょうか。

上がることをイメージする時は、理由を積み重ねる必要があります。特に価格が高ければ高いほど、不安定さと闘いながら強い理由を獲得する必要があります。しかし、下がることをイメージする時は、さほど強い理由を必要としません。

こうしたことは、自然界の法則である「重力」に通じると筆者は考えています。高さを獲得するためには、位置エネルギーを積み上げる必要があります。高いところを目指そうとすればするほど、必要なエネルギーは大きくなります。逆に下がることは容易で、「自由落下」と表現されることもあるくらいです。

当該グラフは、「国内大手地金商の金(ゴールド)の小売価格(税込)の推移を上下で反転させて作った図」です。つまり、このグラフが下がると感じることは、国内大手地金商の金(ゴールド)の小売価格(税込)が上がると感じることと本質的に同じなのです。

この二つは、同じ変動率を示す銘柄の値動きを示していますが、先行きを見通す上での感覚的な難易度や不安定さは、明確に分かれるでしょう。感覚に判断を委ねると、「上がると考える方が難しく不安定に見える」という事象が生じます。

コモディティ(国際商品)は売り手と買い手の立場がほぼ対等であるため、感覚よりも体系化された分析が有効であると、筆者は考えています。この点は、期待や懸念という思惑が支配的になりやすい株式市場と大きく異なる点です。

コモディティ銘柄の一つである金(ゴールド)においても、体系化された分析が必要です。歴史的な急騰局面であるからこそ、感覚に頼らない分析が欠かせません。株式市場を見る感覚で、金(ゴールド)市場を見てはいけない、と言えます。その意味で、感覚に基づいた分析は、現代の金(ゴールド)相場にはなじまないと言えます。

図:とある銘柄の価格推移(1973年1月5日~2025年10月30日)

出所:国内地金大手のデータを参考にして筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。4,010.52ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は14,875元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は463.5元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2448.37ドル(前日比15.77ドル拡大)、円建てで12,811円(前日比36円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月4日 17時12分時点 6番限)

金 20,039円/g

白金 7,228円/g

ゴム 310.6円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

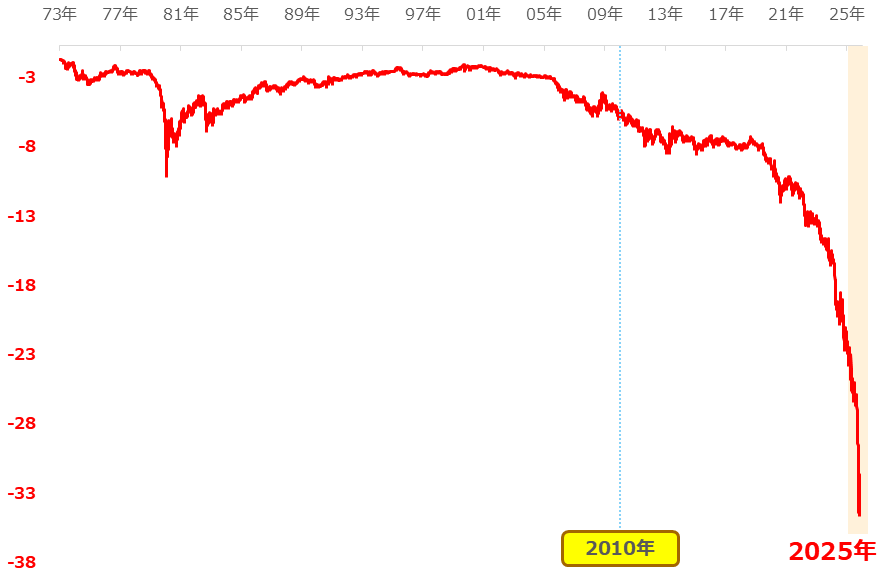

●本日のグラフ「『これ』は売れるが『それ』」は買えない

前回は、「『外交』に真の物価高対策あり」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を、確認しました。

今回は、「『これ』は売れるが『それ』」は買えないとして、とある銘柄の価格推移(1973年1月5日~2025年10月30日)を、確認します。

仮に、以下の値動きを演じている銘柄があったとします。2010年ごろに下落の芽が生じ、2020年ごろから本格的な下落が始まり、近年は過去に類を見ないスピードで急落しています。この銘柄の今後の動向について、「まだ下がりそう」と感じる人は多いのではないでしょうか。

では、その値動きの上下を逆さにした、急騰中の銘柄についてはどうでしょうか。「まだ上がりそう」と感じる人はどれくらいいるでしょうか。

しばしば、「この銘柄は高くなり過ぎたので今は買えないが、興味はある。この銘柄を買うきっかけとなる材料はあるのか」という趣旨の会話を耳にします。

過去の高値よりも高い今を「高所」と認識し、高所ゆえ先行きを見通しにくい不安定さを感じながら、関心のあるその銘柄を買うために背中を押してくれる強い理由を探している、という状況です。

高所と認識する理由に「相対評価」が挙げられます。過去のどの価格よりも今が一番高いという最大級の割高感が、興味はあっても不安定さを拭いきれない原因になります。

では、グラフで示した急落中の値動きを演じる銘柄は、どうでしょうか。過去のどの価格よりも今が一番安いという最大級の割安感があります。(興味が湧くかどうかを抜きにして)方向性を見つけられない不安定さを感じるでしょうか。感覚的には、意外にもすんなり、不安定さを感じずに「下がる」と判断できるのではないでしょうか。

上がることをイメージする時は、理由を積み重ねる必要があります。特に価格が高ければ高いほど、不安定さと闘いながら強い理由を獲得する必要があります。しかし、下がることをイメージする時は、さほど強い理由を必要としません。

こうしたことは、自然界の法則である「重力」に通じると筆者は考えています。高さを獲得するためには、位置エネルギーを積み上げる必要があります。高いところを目指そうとすればするほど、必要なエネルギーは大きくなります。逆に下がることは容易で、「自由落下」と表現されることもあるくらいです。

当該グラフは、「国内大手地金商の金(ゴールド)の小売価格(税込)の推移を上下で反転させて作った図」です。つまり、このグラフが下がると感じることは、国内大手地金商の金(ゴールド)の小売価格(税込)が上がると感じることと本質的に同じなのです。

この二つは、同じ変動率を示す銘柄の値動きを示していますが、先行きを見通す上での感覚的な難易度や不安定さは、明確に分かれるでしょう。感覚に判断を委ねると、「上がると考える方が難しく不安定に見える」という事象が生じます。

コモディティ(国際商品)は売り手と買い手の立場がほぼ対等であるため、感覚よりも体系化された分析が有効であると、筆者は考えています。この点は、期待や懸念という思惑が支配的になりやすい株式市場と大きく異なる点です。

コモディティ銘柄の一つである金(ゴールド)においても、体系化された分析が必要です。歴史的な急騰局面であるからこそ、感覚に頼らない分析が欠かせません。株式市場を見る感覚で、金(ゴールド)市場を見てはいけない、と言えます。その意味で、感覚に基づいた分析は、現代の金(ゴールド)相場にはなじまないと言えます。

図:とある銘柄の価格推移(1973年1月5日~2025年10月30日)

出所:国内地金大手のデータを参考にして筆者作成