原油反発。ドル指数の反落などで。40.77ドル/バレル近辺で推移。

金反落。米国の主要株価指数の反発などで。1,885.95ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。21年01月限は14,655元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。21年01月限は260.4元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで984.5ドル(前日比6.75ドル縮小)、円建てで3,347円(前日比11円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月16日 16時23分頃 先限)

金 6,362円/g 白金 3,015円/g

ゴム 238.3円/kg とうもろこし 24,750円/t

●WTI原油先物 日足 (単位:ドル/バレル)

出所:楽天証券の取引ツール「マーケットスピードⅡ」より

●本日のグラフ「先週は一時10%超も上昇。過熱相場のシンボルと化した原油相場」

前回は「日本で“第3波?” 新型コロナ起因の不安心理が金相場を支える!?」として、足元の新型コロナウイルスの感染状況に関わる、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドの患者数(人口100万人あたり)に注目しました。

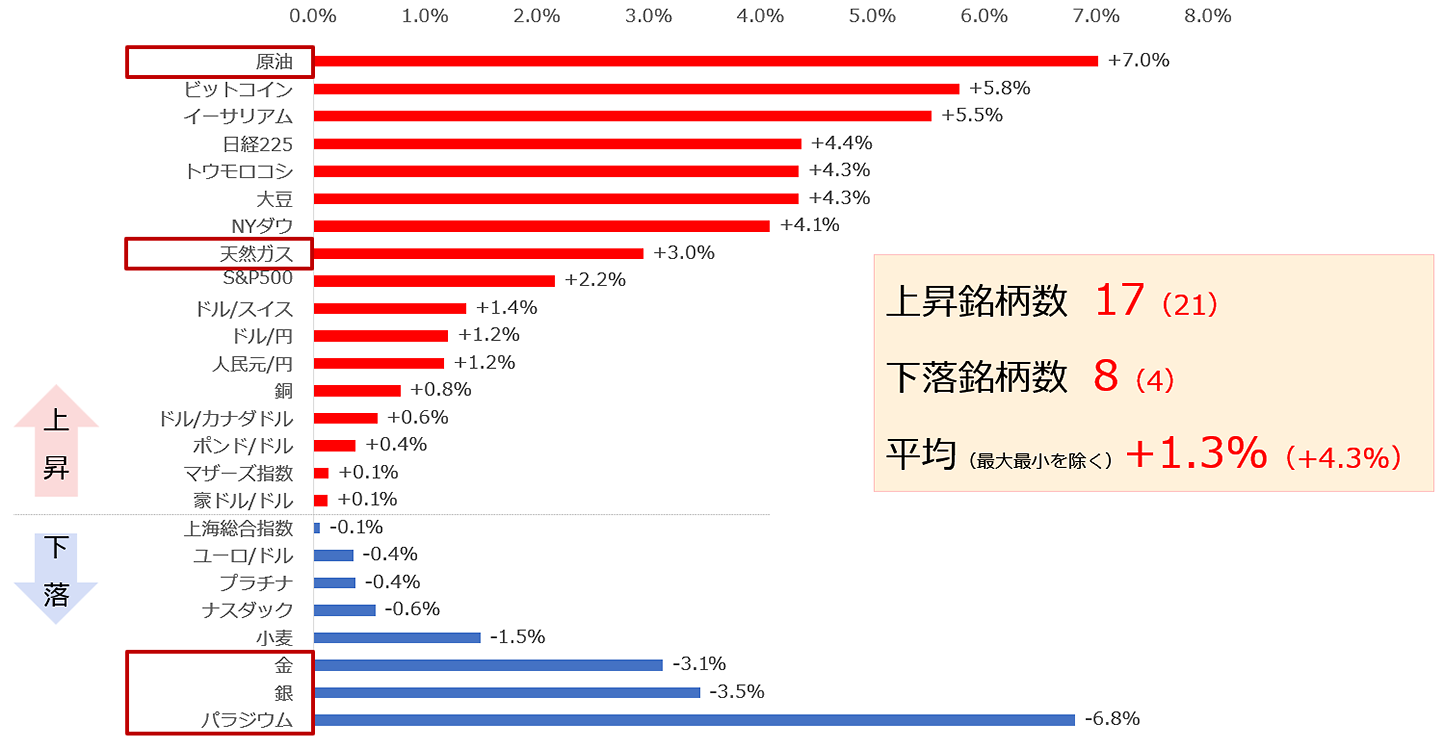

今回は「先週は一時10%超も上昇。過熱相場のシンボルと化した原油相場」として、先週の各種主要銘柄の騰落率を確認します。

株価指数、通貨、コモディティ(商品)、暗号資産の4つのジャンルの主要25銘柄の、先週の騰落率を確認すると、原油は上昇率No1でした。普段から変動率が高い傾向があるビットコインを上回る上昇率でした。

以前より、「バイデン氏が次期大統領になれば、原油相場は下がる」、とみられてきました。選挙戦の最中、バイデン氏が、米国のパリ協定への復帰、化石燃料の消費を減少させることを、強く訴えてきたためです。

バイデン氏の選挙戦での活動や、それを受けたとみられるクリーンエネルギー関連企業の株価の上昇を見て、「石油の時代は終わった」と述べるアナリストもいたくらいです。

先週の騰落率からもわかるとおり、実際はそれとは真逆のことが起きています。バイデン氏の勝利宣言後、一時10%超も上昇した原油相場の値動きを、どのように説明すればよいのでしょうか。

原油固有の上昇要因については、OPECプラス(石油輸出国機構=OPECと、非加盟国で構成される組織)が来年、2021年1月からの減産緩和を延期する、米国のシェール主要地区の原油生産量が減少する見通し、北半球が暖房シーズン入りする、などの理由を挙げることができます。

しかし、足元、新型コロナの影響で消費が本来の状態に戻っておらず、需給バランスをダブつかせないようにするため、供給を絞る必要があることから、OPECプラスの減産緩和延期は、ごく当たり前の行為であり、減産延期が需給を引き締める強い材料にはならないと考えられます。

また、米国のシェール主要地区の原油生産量が減少する見通しが出ているものの、これは数カ月前からわかっていたことです。北半球が暖房シーズン入りすることについては、毎年起きていることです。

ここで挙げた3つの原油固有の上昇要因に、原油相場を1週間で10%も上昇させるだけの新鮮味やサプライズ感は、筆者はないと感じています。

むしろ今は、バイデン氏の次期米大統領就任観測、コロナ禍の消費減少、人類の生活様式が変化していることで加速しているESG、SDGsなど、地球や人類に良いことをすることを是とする考え方の普及、コロナによって受けている経済的なダメージから回復するために、資源の調達コストが上昇しない方がよいとする考え方など、原油の下落要因を探す方が簡単です。

このような環境であるにもかかわらず、なぜ、原油相場は大きく上昇したのでしょうか?

筆者は、さまざまな市場に広がった、強い“過熱感”が要因と考えています。先週の原油相場の上昇は、各種市場に過熱感が広がったことを示す、バロメーターのような役割を果たしたと、言えると思います。

図:先週1週間の各種銘柄の変動率 (2020年11月6日から13日) ※カッコ内の数字はは先々週の実績

出所:各種データより筆者作成

金反落。米国の主要株価指数の反発などで。1,885.95ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。21年01月限は14,655元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。21年01月限は260.4元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで984.5ドル(前日比6.75ドル縮小)、円建てで3,347円(前日比11円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月16日 16時23分頃 先限)

金 6,362円/g 白金 3,015円/g

ゴム 238.3円/kg とうもろこし 24,750円/t

●WTI原油先物 日足 (単位:ドル/バレル)

出所:楽天証券の取引ツール「マーケットスピードⅡ」より

●本日のグラフ「先週は一時10%超も上昇。過熱相場のシンボルと化した原油相場」

前回は「日本で“第3波?” 新型コロナ起因の不安心理が金相場を支える!?」として、足元の新型コロナウイルスの感染状況に関わる、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドの患者数(人口100万人あたり)に注目しました。

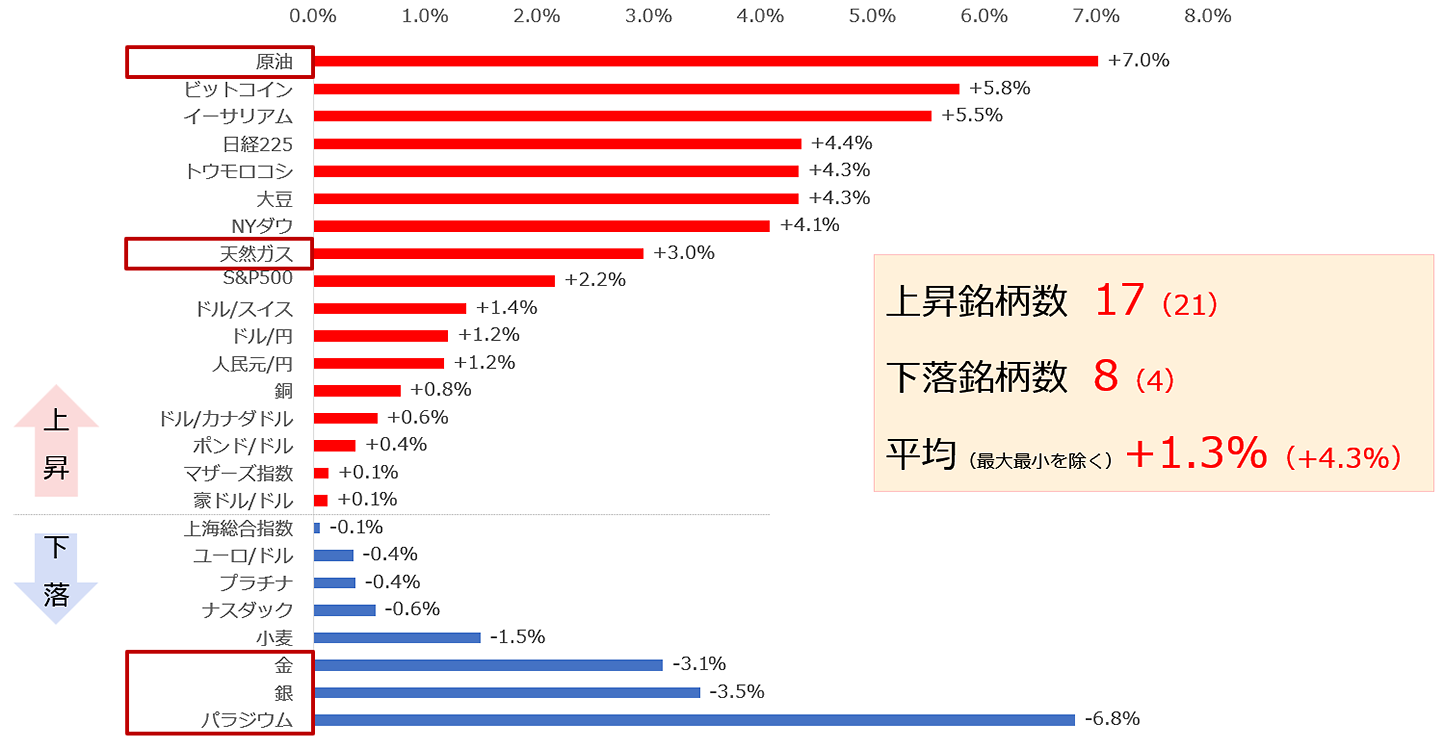

今回は「先週は一時10%超も上昇。過熱相場のシンボルと化した原油相場」として、先週の各種主要銘柄の騰落率を確認します。

株価指数、通貨、コモディティ(商品)、暗号資産の4つのジャンルの主要25銘柄の、先週の騰落率を確認すると、原油は上昇率No1でした。普段から変動率が高い傾向があるビットコインを上回る上昇率でした。

以前より、「バイデン氏が次期大統領になれば、原油相場は下がる」、とみられてきました。選挙戦の最中、バイデン氏が、米国のパリ協定への復帰、化石燃料の消費を減少させることを、強く訴えてきたためです。

バイデン氏の選挙戦での活動や、それを受けたとみられるクリーンエネルギー関連企業の株価の上昇を見て、「石油の時代は終わった」と述べるアナリストもいたくらいです。

先週の騰落率からもわかるとおり、実際はそれとは真逆のことが起きています。バイデン氏の勝利宣言後、一時10%超も上昇した原油相場の値動きを、どのように説明すればよいのでしょうか。

原油固有の上昇要因については、OPECプラス(石油輸出国機構=OPECと、非加盟国で構成される組織)が来年、2021年1月からの減産緩和を延期する、米国のシェール主要地区の原油生産量が減少する見通し、北半球が暖房シーズン入りする、などの理由を挙げることができます。

しかし、足元、新型コロナの影響で消費が本来の状態に戻っておらず、需給バランスをダブつかせないようにするため、供給を絞る必要があることから、OPECプラスの減産緩和延期は、ごく当たり前の行為であり、減産延期が需給を引き締める強い材料にはならないと考えられます。

また、米国のシェール主要地区の原油生産量が減少する見通しが出ているものの、これは数カ月前からわかっていたことです。北半球が暖房シーズン入りすることについては、毎年起きていることです。

ここで挙げた3つの原油固有の上昇要因に、原油相場を1週間で10%も上昇させるだけの新鮮味やサプライズ感は、筆者はないと感じています。

むしろ今は、バイデン氏の次期米大統領就任観測、コロナ禍の消費減少、人類の生活様式が変化していることで加速しているESG、SDGsなど、地球や人類に良いことをすることを是とする考え方の普及、コロナによって受けている経済的なダメージから回復するために、資源の調達コストが上昇しない方がよいとする考え方など、原油の下落要因を探す方が簡単です。

このような環境であるにもかかわらず、なぜ、原油相場は大きく上昇したのでしょうか?

筆者は、さまざまな市場に広がった、強い“過熱感”が要因と考えています。先週の原油相場の上昇は、各種市場に過熱感が広がったことを示す、バロメーターのような役割を果たしたと、言えると思います。

図:先週1週間の各種銘柄の変動率 (2020年11月6日から13日) ※カッコ内の数字はは先々週の実績

出所:各種データより筆者作成