原油反発。米主要株価指数の反発などで。66.53ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,346.60ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は14,500元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年08月限は517.4元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1928.75ドル(前日比5.15ドル拡大)、円建てで10,018円(前日比17円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月16日 17時03分時点 6番限)

金 16,107円/g

白金 6,089円/g

ゴム 323.0円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「トランプ関税が与えるコモディティ市場への影響」

前回は、「コモディティ市場の全体観」として、主要なコモディティの価格推移を確認しました。

今回は、「トランプ関税が与えるコモディティ市場への影響」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を確認します。

トランプ関税が与えるコモディティ市場への影響について見ていきます。そもそも関税とは、他の国から物品を輸入する際に、輸入する企業らが支払う税金です。米国が幅広い国々を対象としてこの税の税率を上げることで、さまざまな影響が生じます。

メリットについては、米国において、税収増加、自国産業の保護・成長、貿易赤字縮小、違法な物品の流入防止などが挙げられます。これらはいずれも、トランプ米大統領が掲げている「Make America Great Again」につながり得ます。

同時にデメリットもあります。輸入をする米国の企業らがコストを多く支払うこととなり、このことで、米国でインフレ(物価高)が目立つ懸念があります。金融政策にも影響が及ぶ可能性があります。加えて、米国に輸出する企業らにおいて、販路が縮小したり、コスト上昇分を吸収したりして収益が悪化する懸念があります。

世界全体で言えば、報復関税が横行したり、自由貿易のムードが後退したりして、グローバル化が頓挫する懸念があります。

関税の税率引き上げは全体的には悲観論を生むテーマですが、米国との交渉が進んだり、米国経済が目立った回復を演じたりすれば、楽観論を生むテーマにもなり得ます。コモディティ市場への影響については、グローバル化が頓挫して、世界分断がさらに深刻化することで前回述べた「底上げ」が拡大することが、想定されます。

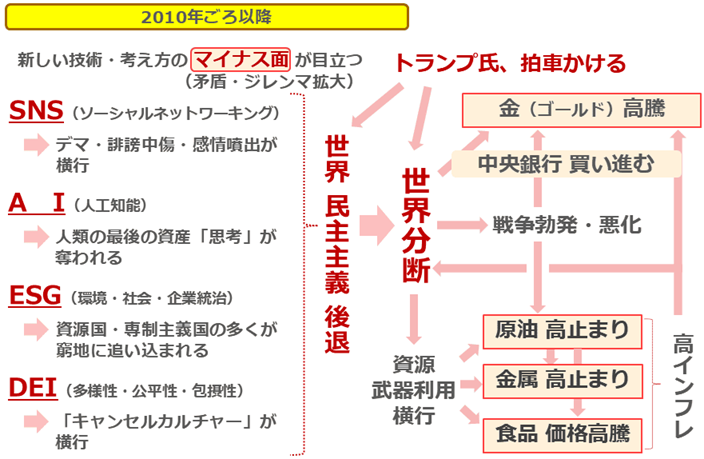

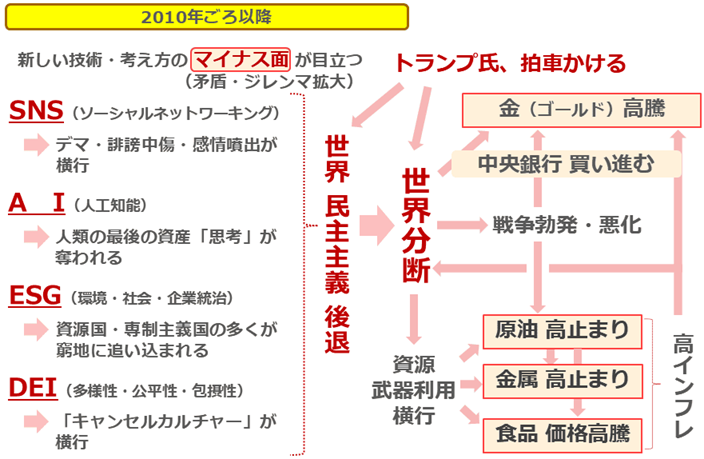

以下の図は、2010年ごろ以降に目立ち、目下、トランプ米大統領が拍車をかけていると考えられる世界の民主主義後退、分断深化についてのもともとの原因と、それらがもたらしているコモディティ相場の「底上げ(この図では高インフレなどと表記)」の発生経路を示しています。

世界の民主主義が後退していることは、2010年ごろに自由民主主義指数(スウェーデンのV-Dem研究所が公表)が急激に低下し始めたことが、示唆しています。

世界の民主主義が後退し始めた原因は、同年ごろから、新しい技術・考え方の「マイナス面」が目立ち始めたことだと考えられます。人類が開発を進めてきた技術(SNSやAIなど)や推進してきた考え方(ESGやDEI)は、社会にプラスの影響をもたらしました。しかし、行き過ぎてしまったことで「マイナス面」が目立ち始めました。

SNSはデマ、誹謗(ひぼう)中傷、感情噴出が横行する場となり、AIは人類から思考を奪い、ESGは資源国を窮地に追い込み、DEIはキャンセルカルチャー(好ましくないと考える人や組織を一方的に批判したり、不買運動を行ったりすること)の温床となる側面が強くなってしまいました。

これらのマイナス面はいずれも民主主義を停滞させる原因となり得ます。民主主義の後退は、世界分断を加速させました。そして世界分断は、戦争の勃発・悪化の一因となったり、資源を持つ非西側諸国に資源の武器利用(出し渋り)を促したりして、さまざまなコモディティの価格を「底上げ」しました。

新技術・考え方は人類の善意から生まれたため、撤回される可能性は低いでしょう。このことは、今後も、長期的にこれらのマイナス面が世界の民主主義を後退させ続け、コモディティ価格を「底上げ」し続けることを意味します。

図:2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景

出所:筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,346.60ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は14,500元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年08月限は517.4元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1928.75ドル(前日比5.15ドル拡大)、円建てで10,018円(前日比17円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月16日 17時03分時点 6番限)

金 16,107円/g

白金 6,089円/g

ゴム 323.0円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「トランプ関税が与えるコモディティ市場への影響」

前回は、「コモディティ市場の全体観」として、主要なコモディティの価格推移を確認しました。

今回は、「トランプ関税が与えるコモディティ市場への影響」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を確認します。

トランプ関税が与えるコモディティ市場への影響について見ていきます。そもそも関税とは、他の国から物品を輸入する際に、輸入する企業らが支払う税金です。米国が幅広い国々を対象としてこの税の税率を上げることで、さまざまな影響が生じます。

メリットについては、米国において、税収増加、自国産業の保護・成長、貿易赤字縮小、違法な物品の流入防止などが挙げられます。これらはいずれも、トランプ米大統領が掲げている「Make America Great Again」につながり得ます。

同時にデメリットもあります。輸入をする米国の企業らがコストを多く支払うこととなり、このことで、米国でインフレ(物価高)が目立つ懸念があります。金融政策にも影響が及ぶ可能性があります。加えて、米国に輸出する企業らにおいて、販路が縮小したり、コスト上昇分を吸収したりして収益が悪化する懸念があります。

世界全体で言えば、報復関税が横行したり、自由貿易のムードが後退したりして、グローバル化が頓挫する懸念があります。

関税の税率引き上げは全体的には悲観論を生むテーマですが、米国との交渉が進んだり、米国経済が目立った回復を演じたりすれば、楽観論を生むテーマにもなり得ます。コモディティ市場への影響については、グローバル化が頓挫して、世界分断がさらに深刻化することで前回述べた「底上げ」が拡大することが、想定されます。

以下の図は、2010年ごろ以降に目立ち、目下、トランプ米大統領が拍車をかけていると考えられる世界の民主主義後退、分断深化についてのもともとの原因と、それらがもたらしているコモディティ相場の「底上げ(この図では高インフレなどと表記)」の発生経路を示しています。

世界の民主主義が後退していることは、2010年ごろに自由民主主義指数(スウェーデンのV-Dem研究所が公表)が急激に低下し始めたことが、示唆しています。

世界の民主主義が後退し始めた原因は、同年ごろから、新しい技術・考え方の「マイナス面」が目立ち始めたことだと考えられます。人類が開発を進めてきた技術(SNSやAIなど)や推進してきた考え方(ESGやDEI)は、社会にプラスの影響をもたらしました。しかし、行き過ぎてしまったことで「マイナス面」が目立ち始めました。

SNSはデマ、誹謗(ひぼう)中傷、感情噴出が横行する場となり、AIは人類から思考を奪い、ESGは資源国を窮地に追い込み、DEIはキャンセルカルチャー(好ましくないと考える人や組織を一方的に批判したり、不買運動を行ったりすること)の温床となる側面が強くなってしまいました。

これらのマイナス面はいずれも民主主義を停滞させる原因となり得ます。民主主義の後退は、世界分断を加速させました。そして世界分断は、戦争の勃発・悪化の一因となったり、資源を持つ非西側諸国に資源の武器利用(出し渋り)を促したりして、さまざまなコモディティの価格を「底上げ」しました。

新技術・考え方は人類の善意から生まれたため、撤回される可能性は低いでしょう。このことは、今後も、長期的にこれらのマイナス面が世界の民主主義を後退させ続け、コモディティ価格を「底上げ」し続けることを意味します。

図:2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景

出所:筆者作成