原油反落。米主要株価指数の反落などで。68.90ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,385.10ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。25年09月限は14,945元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は528.6元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1970.15ドル(前日比8.55ドル拡大)、円建てで9,902円(前日比39円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月30日 18時18分時点 6番限)

金 15,992円/g

白金 6,090円/g

ゴム 321.8円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「中期視点の鍵を握る石油業者と日本銀行」

前回は、「時間軸別、ガソリン価格を下落させる方法」として、ガソリン小売価格を下げる方法(短期、中期、長期)を確認しました。

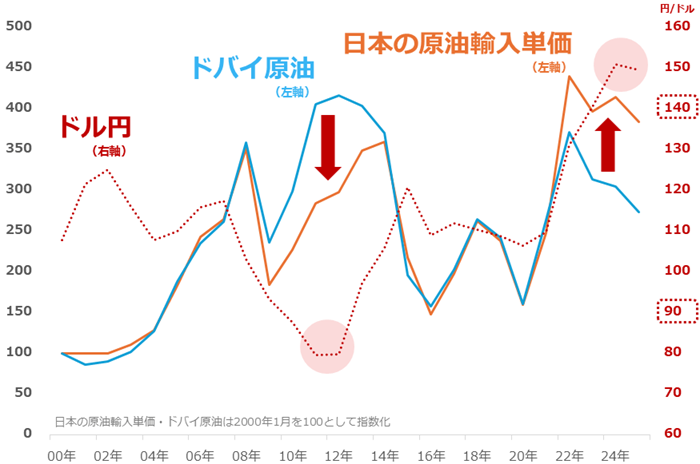

今回は、「中期視点の鍵を握る石油業者と日本銀行」として、日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場を確認します。

前回述べた、中期的なガソリン小売価格の下落に貢献し得る「(3)コスト削減」と、「(4)金融政策」について、関連する情報を確認します。

「(3)コスト削減」に関連する、補助金や諸税を差し引いた素のガソリン価格、日本の原油輸入単価、それらから計算した石油業者のコストを確認します(いずれも筆者推定)。

2010年代半ば以降、石油業者のコスト(推定)が増加しています。精製コストや人件費、脱炭素に関わる費用などが増加していると考えられます。燃料油価格激変緩和対策事業における定額引き下げ、予防的な激変緩和措置は、こうしたコストを軽減する措置です。過去に行われた抑制措置も同様でした。

ガソリン小売価格のおよそ2割を構成しているとみられる同コストの動向を決めるのは業者自身です。補助に頼らない持続的な経済活動が目立てば、ガソリン小売価格を中期視点で押し下げる要因になるかもしれません。

また、以下は「(4)金融政策」に関連する、日本の原油輸入単価、ドバイ原油、およびドル円相場の推移です。

平時は、日本の原油輸入単価とドバイ原油の価格推移において、大きな乖離(かいり)が発生するケースは少ないですが、ドル円相場が極端な水準に至った場合、乖離が大きくなります。

2012年前後の1ドル=90円を上回る極端な円高進行時、日本の原油輸入単価はドバイ原油に比べて大きく下振れしました。逆に足元、1ドル=140円を下回る極端な円安進行時、日本の原油輸入単価はドバイ原油に比べて大きく上振れしています。輸入物価を押し上げる一因である「円安」もまた、足元のガソリン小売価格を押し上げているといえます。

そして、日本においてこの円安を是正し得る策を検討・実施できるのは日本銀行です。現在検討されている「利上げ」は、円安を是正し、ひいてはガソリン小売価格を中期視点で押し下げる一手になるかもしれません。

図:日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場

出所:資源エネルギー庁、世界銀行などのデータより筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,385.10ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。25年09月限は14,945元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は528.6元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1970.15ドル(前日比8.55ドル拡大)、円建てで9,902円(前日比39円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月30日 18時18分時点 6番限)

金 15,992円/g

白金 6,090円/g

ゴム 321.8円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「中期視点の鍵を握る石油業者と日本銀行」

前回は、「時間軸別、ガソリン価格を下落させる方法」として、ガソリン小売価格を下げる方法(短期、中期、長期)を確認しました。

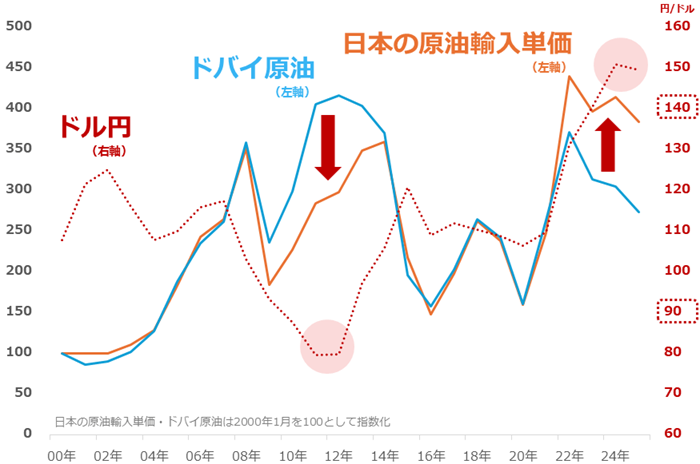

今回は、「中期視点の鍵を握る石油業者と日本銀行」として、日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場を確認します。

前回述べた、中期的なガソリン小売価格の下落に貢献し得る「(3)コスト削減」と、「(4)金融政策」について、関連する情報を確認します。

「(3)コスト削減」に関連する、補助金や諸税を差し引いた素のガソリン価格、日本の原油輸入単価、それらから計算した石油業者のコストを確認します(いずれも筆者推定)。

2010年代半ば以降、石油業者のコスト(推定)が増加しています。精製コストや人件費、脱炭素に関わる費用などが増加していると考えられます。燃料油価格激変緩和対策事業における定額引き下げ、予防的な激変緩和措置は、こうしたコストを軽減する措置です。過去に行われた抑制措置も同様でした。

ガソリン小売価格のおよそ2割を構成しているとみられる同コストの動向を決めるのは業者自身です。補助に頼らない持続的な経済活動が目立てば、ガソリン小売価格を中期視点で押し下げる要因になるかもしれません。

また、以下は「(4)金融政策」に関連する、日本の原油輸入単価、ドバイ原油、およびドル円相場の推移です。

平時は、日本の原油輸入単価とドバイ原油の価格推移において、大きな乖離(かいり)が発生するケースは少ないですが、ドル円相場が極端な水準に至った場合、乖離が大きくなります。

2012年前後の1ドル=90円を上回る極端な円高進行時、日本の原油輸入単価はドバイ原油に比べて大きく下振れしました。逆に足元、1ドル=140円を下回る極端な円安進行時、日本の原油輸入単価はドバイ原油に比べて大きく上振れしています。輸入物価を押し上げる一因である「円安」もまた、足元のガソリン小売価格を押し上げているといえます。

そして、日本においてこの円安を是正し得る策を検討・実施できるのは日本銀行です。現在検討されている「利上げ」は、円安を是正し、ひいてはガソリン小売価格を中期視点で押し下げる一手になるかもしれません。

図:日本の原油輸入単価・ドバイ原油(2000年を100)およびドル円相場

出所:資源エネルギー庁、世界銀行などのデータより筆者作成