原油反落。産油国の増産に関する報道などで。66.56ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,413.52ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。25年09月限は14,365元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年09月限は514.3元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2078.27ドル(前日比4.63ドル縮小)、円建てで10,250円(前日比41円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月4日 18時09分時点 6番限)

金 16,123円/g

白金 5,873円/g

ゴム 318.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

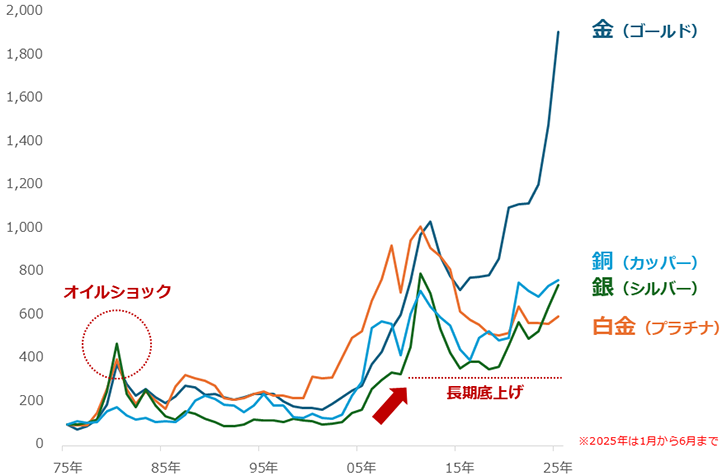

●本日のグラフ「2010年以降、金属価格は長期底上げ中」

前回は、「長期視点の鍵は『日本政府の外交手腕』」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を確認しました。

今回は、「2010年以降、金属価格は長期底上げ中」として、主要四金属の価格推移(年足、1975年を100として指数化)を確認します。

金(ゴールド)価格が歴史的な高値水準で推移する中、しばしば「高いから買えない」という声を耳にします。確かに、価格の水準感を重視している方の中には、そのようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、価格の方向性は、水準感だけで説明できるものではありません。他の金属と比較することで、金(ゴールド)に関する知識が増えます。そうすることで、水準感に頼らない分析ができるようになります。

以下のグラフは、長期視点の金(ゴールド)、白金(プラチナ)、銀(シルバー)、銅(カッパー)の価格推移を示しています。1970年代に発生したオイルショックの際に同時に反発したり、2010年ごろから長期視点の底上げが一斉に発生したりしていることがわかります。

また、短期視点の値動きを確認すると、足元のこれらの金属の価格は昨年(2024年)末に比べていずれも上昇しています。

金(ゴールド)価格の方向性を展望する際、その他の金属の動きも同時に確認・展望することが重要です。金(ゴールド)相場にのみ、注目すればするほど、高い・買えないという発想に至ってしまうと筆者は感じています。あえて、注目する領域を広げることが重要です。

図:主要四金属の価格推移(年足、1975年を100として指数化)

出所:世界銀行のデータをもとに筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,413.52ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。25年09月限は14,365元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年09月限は514.3元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2078.27ドル(前日比4.63ドル縮小)、円建てで10,250円(前日比41円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月4日 18時09分時点 6番限)

金 16,123円/g

白金 5,873円/g

ゴム 318.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

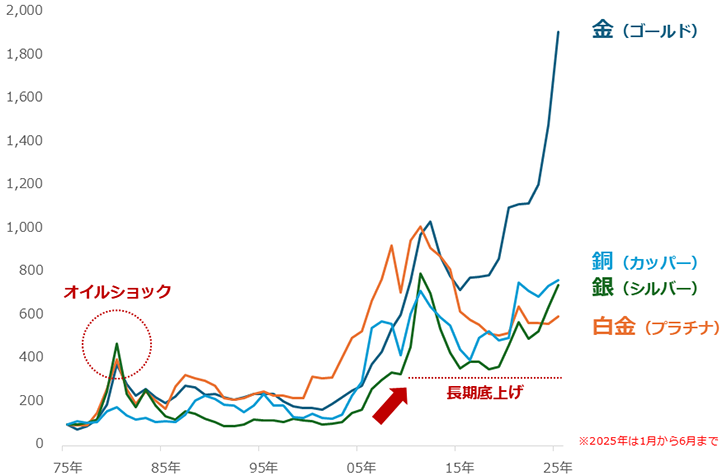

●本日のグラフ「2010年以降、金属価格は長期底上げ中」

前回は、「長期視点の鍵は『日本政府の外交手腕』」として、2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景を確認しました。

今回は、「2010年以降、金属価格は長期底上げ中」として、主要四金属の価格推移(年足、1975年を100として指数化)を確認します。

金(ゴールド)価格が歴史的な高値水準で推移する中、しばしば「高いから買えない」という声を耳にします。確かに、価格の水準感を重視している方の中には、そのようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、価格の方向性は、水準感だけで説明できるものではありません。他の金属と比較することで、金(ゴールド)に関する知識が増えます。そうすることで、水準感に頼らない分析ができるようになります。

以下のグラフは、長期視点の金(ゴールド)、白金(プラチナ)、銀(シルバー)、銅(カッパー)の価格推移を示しています。1970年代に発生したオイルショックの際に同時に反発したり、2010年ごろから長期視点の底上げが一斉に発生したりしていることがわかります。

また、短期視点の値動きを確認すると、足元のこれらの金属の価格は昨年(2024年)末に比べていずれも上昇しています。

金(ゴールド)価格の方向性を展望する際、その他の金属の動きも同時に確認・展望することが重要です。金(ゴールド)相場にのみ、注目すればするほど、高い・買えないという発想に至ってしまうと筆者は感じています。あえて、注目する領域を広げることが重要です。

図:主要四金属の価格推移(年足、1975年を100として指数化)

出所:世界銀行のデータをもとに筆者作成