原油反落。米主要株価指数の反落などで。62.01ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,383.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,875元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年10月限は484.2元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2029.35ドル(前日比11.65ドル縮小)、円建てで10,091円(前日比35円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月19日 17時47分時点 6番限)

金 15,998円/g

白金 5,907円/g

ゴム 318.4円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

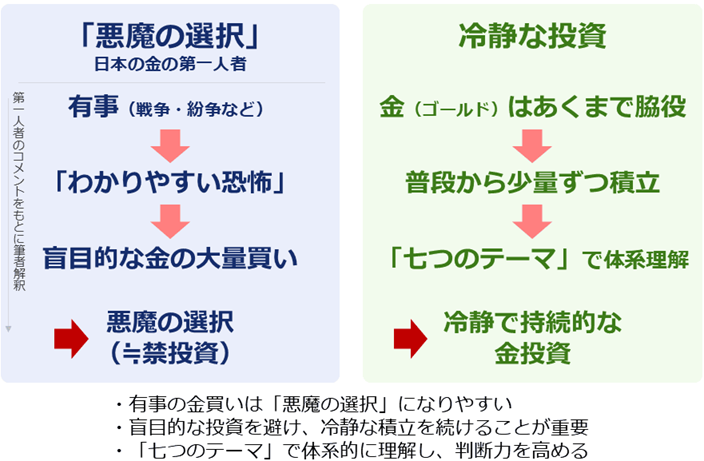

●本日のグラフ「『悪魔の選択』『禁じられた投資』」の意味

前回は、「金(ゴールド)、一時、最高値更新」として、海外金(ゴールド)現物価格と国内地金大手小売価格の推移を確認しました。

今回は、「『悪魔の選択』『禁じられた投資』」の意味として、金(ゴールド)投資を巡る悪魔の選択と冷静な投資について、確認します。

金融業界の一部では、戦争などの不安を強くかき立てる有事は、金(ゴールド)を買うきっかけになると認識されています。いわゆる「有事の金買い」です。1970年代後半に中東で複数の有事が発生した際に、金(ゴールド)相場が高騰したことが「有事の金買い」のシナリオの根拠になっています。

一方で、有事の金買いは「悪魔の選択」との指摘もあります。日本の金(ゴールド)の第一人者(大変に著名な方です)は、「あくまで、資産運用の主役は株式であり、金(ゴールド)は脇役」「有事に金(ゴールド)を大量買いすることは悪魔の選択」という趣旨のコメントをされています。

ポイントは「脇役」「大量買い」だと思われます。金(ゴールド)に投資をするのであれば、有事を報じるニュースをきっかけに一度に大量に買うのではなく、あくまで脇役であることに留意しつつ、普段から少量ずつ買い続けていることが望ましい、と指摘されているのだと筆者は受け止めています。

その意味で、筆者はこの指摘に賛成の立場です。有事を報じるニュースに盲目的になりやすい人々をいさめる、鋭い指摘だと感じます。なぜ、多くの人は、有事発生時に盲目的になりやすいのでしょうか。それは、有事が「分かりやすい恐怖」だからです。

恐怖は危機を回避したいという欲求を大きくします。分かりやすさは迅速な決定を促します。そこに、1970年代後半の有事多発・金(ゴールド)相場高騰という実例が加われば、「有事の金(ゴールド)の大量買い」が起きやすくなることは、ごく自然なことです。

ただ、「盲目的」であることは、大いに注意すべきことです。投資は投資家の判断で行われ、それによって生じた結果は(利益も損失も)、投資家が受け入れるためです。投資の世界にいる金融関係者も投資家も、できるだけ深い思考が必要なのです。盲目的な状態でのさまざまな活動は、できるだけ避けるべきであると、筆者は考えています。

「盲目的に、有事発生時に、金(ゴールド)を大量に買う行為」は、悪魔の選択だと言えます。語気を強め、誤解を恐れず言葉にすれば、そうした行為は、禁じられた投資、「金投資」ならぬ「禁投資」とさえ、言えるのかもしれません。

金(ゴールド)投資をそうした投資にしないための簡単な方法があります。筆者が提唱する「七つのテーマ」に準じることです。この「七つのテーマ」に準じることで、現代の金(ゴールド)市場の仕組みを簡単に理解できます。

さらに、そこで得られた知識は、純金積立や投資信託、関連上場投資信託(ETF)・個別株、商品先物、商品差金決済取引(CFD)などの買い方を選択する際の大きな助けにもなります。「七つのテーマ」への理解を深めるために、まずは一つ、問いを立ててみます。次回以降、詳細を述べます。

図:金(ゴールド)投資を巡る悪魔の選択と冷静な投資

出所:日本の金の第一人者のコメントを参考に筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,383.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,875元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年10月限は484.2元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2029.35ドル(前日比11.65ドル縮小)、円建てで10,091円(前日比35円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月19日 17時47分時点 6番限)

金 15,998円/g

白金 5,907円/g

ゴム 318.4円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

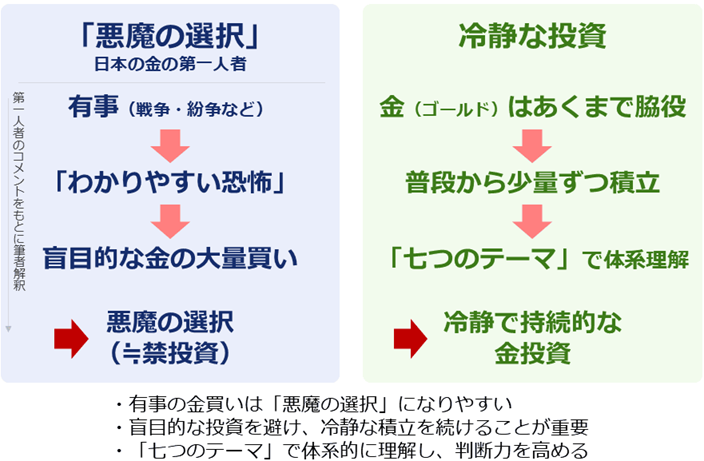

●本日のグラフ「『悪魔の選択』『禁じられた投資』」の意味

前回は、「金(ゴールド)、一時、最高値更新」として、海外金(ゴールド)現物価格と国内地金大手小売価格の推移を確認しました。

今回は、「『悪魔の選択』『禁じられた投資』」の意味として、金(ゴールド)投資を巡る悪魔の選択と冷静な投資について、確認します。

金融業界の一部では、戦争などの不安を強くかき立てる有事は、金(ゴールド)を買うきっかけになると認識されています。いわゆる「有事の金買い」です。1970年代後半に中東で複数の有事が発生した際に、金(ゴールド)相場が高騰したことが「有事の金買い」のシナリオの根拠になっています。

一方で、有事の金買いは「悪魔の選択」との指摘もあります。日本の金(ゴールド)の第一人者(大変に著名な方です)は、「あくまで、資産運用の主役は株式であり、金(ゴールド)は脇役」「有事に金(ゴールド)を大量買いすることは悪魔の選択」という趣旨のコメントをされています。

ポイントは「脇役」「大量買い」だと思われます。金(ゴールド)に投資をするのであれば、有事を報じるニュースをきっかけに一度に大量に買うのではなく、あくまで脇役であることに留意しつつ、普段から少量ずつ買い続けていることが望ましい、と指摘されているのだと筆者は受け止めています。

その意味で、筆者はこの指摘に賛成の立場です。有事を報じるニュースに盲目的になりやすい人々をいさめる、鋭い指摘だと感じます。なぜ、多くの人は、有事発生時に盲目的になりやすいのでしょうか。それは、有事が「分かりやすい恐怖」だからです。

恐怖は危機を回避したいという欲求を大きくします。分かりやすさは迅速な決定を促します。そこに、1970年代後半の有事多発・金(ゴールド)相場高騰という実例が加われば、「有事の金(ゴールド)の大量買い」が起きやすくなることは、ごく自然なことです。

ただ、「盲目的」であることは、大いに注意すべきことです。投資は投資家の判断で行われ、それによって生じた結果は(利益も損失も)、投資家が受け入れるためです。投資の世界にいる金融関係者も投資家も、できるだけ深い思考が必要なのです。盲目的な状態でのさまざまな活動は、できるだけ避けるべきであると、筆者は考えています。

「盲目的に、有事発生時に、金(ゴールド)を大量に買う行為」は、悪魔の選択だと言えます。語気を強め、誤解を恐れず言葉にすれば、そうした行為は、禁じられた投資、「金投資」ならぬ「禁投資」とさえ、言えるのかもしれません。

金(ゴールド)投資をそうした投資にしないための簡単な方法があります。筆者が提唱する「七つのテーマ」に準じることです。この「七つのテーマ」に準じることで、現代の金(ゴールド)市場の仕組みを簡単に理解できます。

さらに、そこで得られた知識は、純金積立や投資信託、関連上場投資信託(ETF)・個別株、商品先物、商品差金決済取引(CFD)などの買い方を選択する際の大きな助けにもなります。「七つのテーマ」への理解を深めるために、まずは一つ、問いを立ててみます。次回以降、詳細を述べます。

図:金(ゴールド)投資を巡る悪魔の選択と冷静な投資

出所:日本の金の第一人者のコメントを参考に筆者作成