原油反発。ウクライナ情勢をめぐる不透明感などで。63.27ドル/バレル近辺で推移。

金反落。米10年債利回りの反発などで。3,382.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,720元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は490.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2052.95ドル(前日比6.05ドル拡大)、円建てで10,129円(前日比30円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月21日 17時52分時点 6番限)

金 15,982円/g

白金 5,853円/g

ゴム 316.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

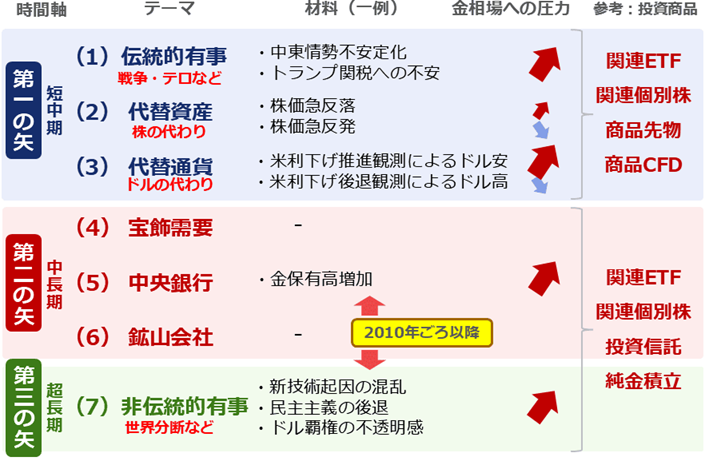

●本日のグラフ「『七つのテーマ』市場環境を簡単に体系化」

前回は、「3,500ドル台到達は有事だけで起きていない」として、海外金(ゴールド)現物価格の推移(2000年1月5日~2025年8月15日)を、確認しました。

今回は、「『七つのテーマ』市場環境を簡単に体系化」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年8月時点)を、確認します。

筆者は、現代の金相場の動向を説明するため、「七つのテーマ」を提唱しています。七つのテーマは、短中期、中長期、超長期の三つの時間軸で構成されています。

短中期のテーマは、伝統的有事(戦争やテロなど、目に見える分かりやすい有事)、代替資産(株の代わり)、代替通貨(ドルの代わり)の三つ、中長期は新興国の宝飾需要、中央銀行の金(ゴールド)保有、鉱山会社の動向の三つ、超長期は非伝統的有事です。

2000年代前半は、ドル安傾向が目立ち、代替通貨をきっかけとした金(ゴールド)相場への上昇圧力が強い期間でした。また、新興国の宝飾需要が旺盛でした。金(ゴールド)のETFが登場し、さまざまな投資家が金(ゴールド)にアクセスできるようになったタイミングでもありました。

これらは、前回の図の(1)で示した、目立った有事がなくても金価格が上昇したことの背景です。

2010年ごろ以降は、大規模な金融緩和によって法定通貨の価値が希薄化する懸念が高まったことを嫌気し、多くの中央銀行が金(ゴールド)の保有量を増加させたり、世界全体として民主主義が後退し、世界分断が目立ち始めたりしたタイミングでした。これらは、同じ図の(2)と(3)で示した、目立った有事がなくても金(ゴールド)価格が上昇したことの背景です。

こうしたことを考えても、25年間で3,000ドルの上昇を演じた金(ゴールド)相場が、いかに有事だけで上昇していないかが分かります。

また、七つのテーマと投資商品との関係については、次の通りです。伝統的有事や代替資産、代替通貨に注目して金(ゴールド)投資を行う場合、おのずとその取引は短中期の時間軸を想定することになります。

この場合、投資商品は金(ゴールド)関連のETF・個別株(短期売買を前提とする)、商品先物や商品CFDといった、機動的な売買ができる商品がなじみやすくなります。

中央銀行や非伝統的有事に注目して金(ゴールド)投資を行う場合、おのずとその取引は中長期あるいは超長期の時間軸を想定することになります。この場合、投資商品は金(ゴールド)関連のETF・個別株(長期投資を前提とする)、投資信託、純金積立といった、長期投資を行う仕組みがある商品がなじみやすくなります。

例えば、数年から数十年におよぶ場合がある長期的なプロジェクトである資産形成に金(ゴールド)を用いる場合は、後者に当てはまります。

図:金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年8月時点)

出所:筆者作成

金反落。米10年債利回りの反発などで。3,382.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,720元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年10月限は490.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2052.95ドル(前日比6.05ドル拡大)、円建てで10,129円(前日比30円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月21日 17時52分時点 6番限)

金 15,982円/g

白金 5,853円/g

ゴム 316.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

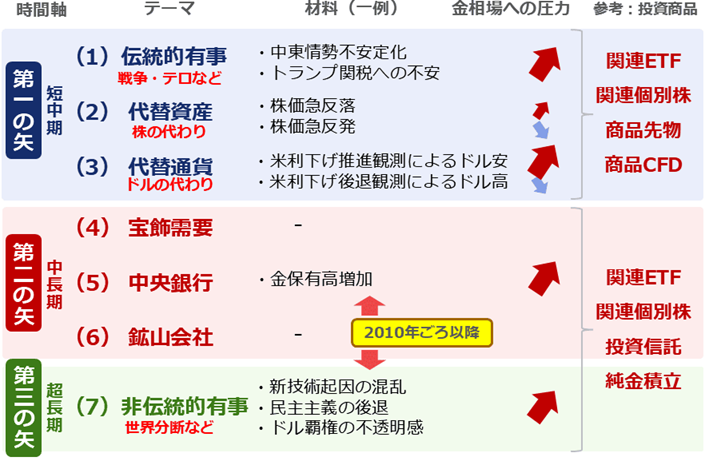

●本日のグラフ「『七つのテーマ』市場環境を簡単に体系化」

前回は、「3,500ドル台到達は有事だけで起きていない」として、海外金(ゴールド)現物価格の推移(2000年1月5日~2025年8月15日)を、確認しました。

今回は、「『七つのテーマ』市場環境を簡単に体系化」として、金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年8月時点)を、確認します。

筆者は、現代の金相場の動向を説明するため、「七つのテーマ」を提唱しています。七つのテーマは、短中期、中長期、超長期の三つの時間軸で構成されています。

短中期のテーマは、伝統的有事(戦争やテロなど、目に見える分かりやすい有事)、代替資産(株の代わり)、代替通貨(ドルの代わり)の三つ、中長期は新興国の宝飾需要、中央銀行の金(ゴールド)保有、鉱山会社の動向の三つ、超長期は非伝統的有事です。

2000年代前半は、ドル安傾向が目立ち、代替通貨をきっかけとした金(ゴールド)相場への上昇圧力が強い期間でした。また、新興国の宝飾需要が旺盛でした。金(ゴールド)のETFが登場し、さまざまな投資家が金(ゴールド)にアクセスできるようになったタイミングでもありました。

これらは、前回の図の(1)で示した、目立った有事がなくても金価格が上昇したことの背景です。

2010年ごろ以降は、大規模な金融緩和によって法定通貨の価値が希薄化する懸念が高まったことを嫌気し、多くの中央銀行が金(ゴールド)の保有量を増加させたり、世界全体として民主主義が後退し、世界分断が目立ち始めたりしたタイミングでした。これらは、同じ図の(2)と(3)で示した、目立った有事がなくても金(ゴールド)価格が上昇したことの背景です。

こうしたことを考えても、25年間で3,000ドルの上昇を演じた金(ゴールド)相場が、いかに有事だけで上昇していないかが分かります。

また、七つのテーマと投資商品との関係については、次の通りです。伝統的有事や代替資産、代替通貨に注目して金(ゴールド)投資を行う場合、おのずとその取引は短中期の時間軸を想定することになります。

この場合、投資商品は金(ゴールド)関連のETF・個別株(短期売買を前提とする)、商品先物や商品CFDといった、機動的な売買ができる商品がなじみやすくなります。

中央銀行や非伝統的有事に注目して金(ゴールド)投資を行う場合、おのずとその取引は中長期あるいは超長期の時間軸を想定することになります。この場合、投資商品は金(ゴールド)関連のETF・個別株(長期投資を前提とする)、投資信託、純金積立といった、長期投資を行う仕組みがある商品がなじみやすくなります。

例えば、数年から数十年におよぶ場合がある長期的なプロジェクトである資産形成に金(ゴールド)を用いる場合は、後者に当てはまります。

図:金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年8月時点)

出所:筆者作成