原油反発。米主要株価指数の反発などで。60.33ドル/バレル近辺で推移。

金反発。米10年債利回りの反落などで。4,150.72ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,095元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は458.8元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2535.52ドル(前日比14.02ドル拡大)、円建てで13,571円(前日比25円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月11日 18時23分時点 6番限)

金 20,989円/g

白金 7,418円/g

ゴム 319.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

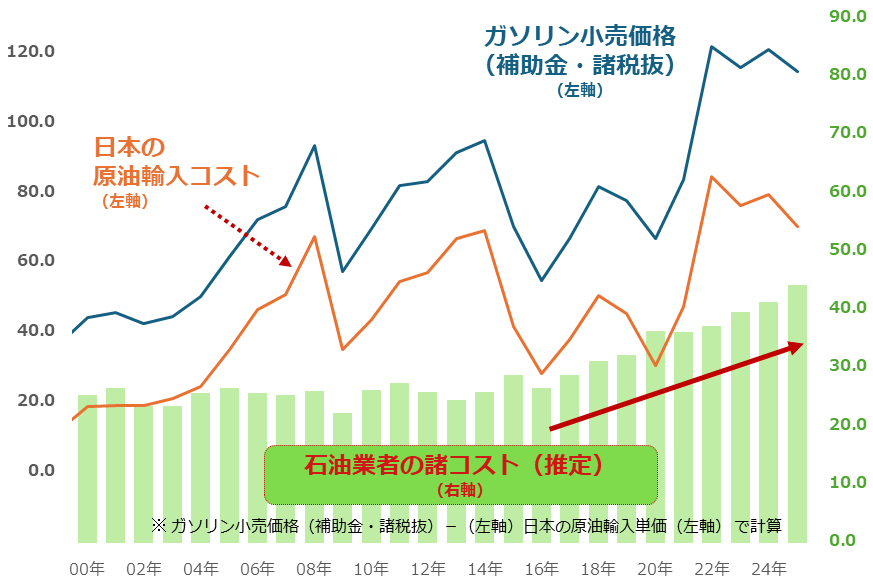

●本日のグラフ「ガソリン小売価格は再度、高騰し得る」

前回は、「『4:2:4』から『4:3:3』」にとして、ガソリン小売価格の内訳(イメージ)を、確認しました。

今回は、「ガソリン小売価格は再度、高騰し得る」として、ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)、原油輸入コストおよび石油業者コスト(推定)を、確認します。

今回のガソリンの暫定税廃止や石油業者への補助金の付与(2022年1月に付与開始、2025年の年末に終了)については、減税、補助に当たります。短期視点で、ガソリン小売価格高騰を鎮静化させるために有効な策です。

しかし、ガソリン小売価格は税金と石油業者のコストだけ決まるものではありません。今後、最も割合が大きくなることが想定される「原油輸入コスト」への十分な対策がなされない限り、ガソリン小売価格は再度、高騰する可能性があります。

以下は、ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)、原油輸入コスト、石油業者コスト(推定)の推移です。石油業者コスト(推定)は、ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)から日本の原油輸入コストを引いて計算しています(いずれも1リットル当たり)。

2010年代半ばから石油業者の諸コストが上昇していることが分かります。石油業者の諸コストは、原油から石油製品を精製する際にかかる精製コストや輸送費、保管費のほか、人件費、広告宣伝費などが挙げられます。ただし、2010年代半ばから増加傾向にあるコストについては、「脱炭素対応コスト」であると考えられます。

2010年ごろは、世界的に「脱炭素」の流れが強まり始めたタイミングです。この流れを受け、石油会社らは、製油所や油槽所などの関連施設を脱炭素になじむように改修したり、精製する石油製品の品質を向上させたりするためにコストをかけてきたと考えられます。

こうした「脱炭素コスト」の増加分も、ガソリン小売価格の上昇分の一部になっている可能性があります。中期視点で、ガソリン小売価格の高騰を鎮静化させるためには、「脱炭素コスト」を含む石油会社の諸コストを削減する策が必要だと言えます。

また、同じ中期視点の策として「行き過ぎた円安の是正」が挙げられます。行き過ぎた円安は、原油輸入コストを大元のドバイ原油(ドル建て)よりも割高にする作用があります。筆者の試算では、「行き過ぎた円安」は、おおむね130円を超える円安です。

中期的には、「石油会社の諸コスト削減」と「行き過ぎた円安の是正」が実現しない限り、ガソリン小売価格の高騰が再燃しかねません。

図:ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)、原油輸入コストおよび石油業者コスト(推定)単位:円/リットル

出所:資源エネルギー庁、財務省、セントルイス連銀のデータより筆者推定

金反発。米10年債利回りの反落などで。4,150.72ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,095元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は458.8元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2535.52ドル(前日比14.02ドル拡大)、円建てで13,571円(前日比25円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月11日 18時23分時点 6番限)

金 20,989円/g

白金 7,418円/g

ゴム 319.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

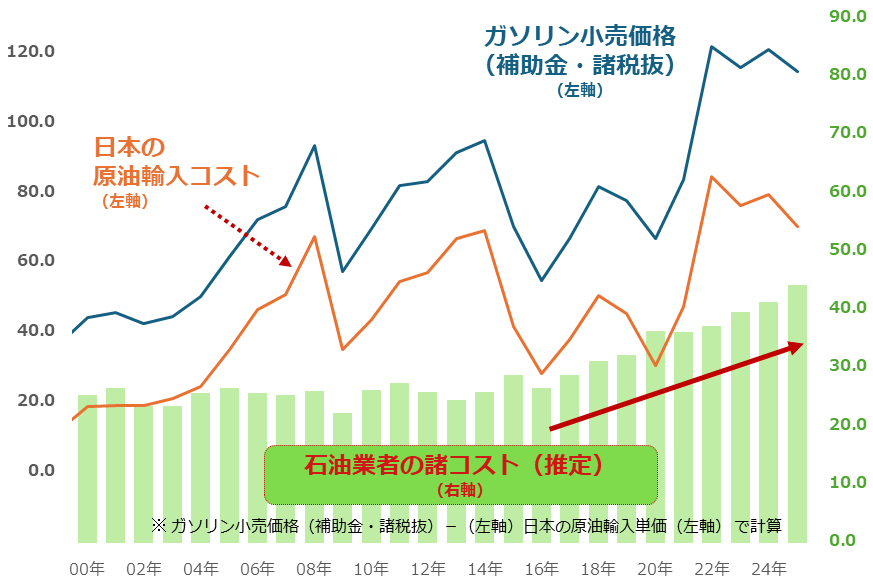

●本日のグラフ「ガソリン小売価格は再度、高騰し得る」

前回は、「『4:2:4』から『4:3:3』」にとして、ガソリン小売価格の内訳(イメージ)を、確認しました。

今回は、「ガソリン小売価格は再度、高騰し得る」として、ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)、原油輸入コストおよび石油業者コスト(推定)を、確認します。

今回のガソリンの暫定税廃止や石油業者への補助金の付与(2022年1月に付与開始、2025年の年末に終了)については、減税、補助に当たります。短期視点で、ガソリン小売価格高騰を鎮静化させるために有効な策です。

しかし、ガソリン小売価格は税金と石油業者のコストだけ決まるものではありません。今後、最も割合が大きくなることが想定される「原油輸入コスト」への十分な対策がなされない限り、ガソリン小売価格は再度、高騰する可能性があります。

以下は、ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)、原油輸入コスト、石油業者コスト(推定)の推移です。石油業者コスト(推定)は、ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)から日本の原油輸入コストを引いて計算しています(いずれも1リットル当たり)。

2010年代半ばから石油業者の諸コストが上昇していることが分かります。石油業者の諸コストは、原油から石油製品を精製する際にかかる精製コストや輸送費、保管費のほか、人件費、広告宣伝費などが挙げられます。ただし、2010年代半ばから増加傾向にあるコストについては、「脱炭素対応コスト」であると考えられます。

2010年ごろは、世界的に「脱炭素」の流れが強まり始めたタイミングです。この流れを受け、石油会社らは、製油所や油槽所などの関連施設を脱炭素になじむように改修したり、精製する石油製品の品質を向上させたりするためにコストをかけてきたと考えられます。

こうした「脱炭素コスト」の増加分も、ガソリン小売価格の上昇分の一部になっている可能性があります。中期視点で、ガソリン小売価格の高騰を鎮静化させるためには、「脱炭素コスト」を含む石油会社の諸コストを削減する策が必要だと言えます。

また、同じ中期視点の策として「行き過ぎた円安の是正」が挙げられます。行き過ぎた円安は、原油輸入コストを大元のドバイ原油(ドル建て)よりも割高にする作用があります。筆者の試算では、「行き過ぎた円安」は、おおむね130円を超える円安です。

中期的には、「石油会社の諸コスト削減」と「行き過ぎた円安の是正」が実現しない限り、ガソリン小売価格の高騰が再燃しかねません。

図:ガソリン小売価格(補助金・諸税抜)、原油輸入コストおよび石油業者コスト(推定)単位:円/リットル

出所:資源エネルギー庁、財務省、セントルイス連銀のデータより筆者推定