原油反発。米主要株価指数の反発などで。66.17ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。3,367.80ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は15,245元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は508.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1941.8ドル(前日比2.00ドル縮小)、円建てで9,946円(前日比39円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月24日 18時26分時点 6番限)

金 15,995円/g

白金 6,049円/g

ゴム 330.6円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「金(ゴールド)は安全と過信して見落とすリスク」

前回は、「なぜインフレ急伸で金(ゴールド)が下がったのか」として、米CPI(前年同月比)と金(ゴールド)現物価格の推移を、確認しました。

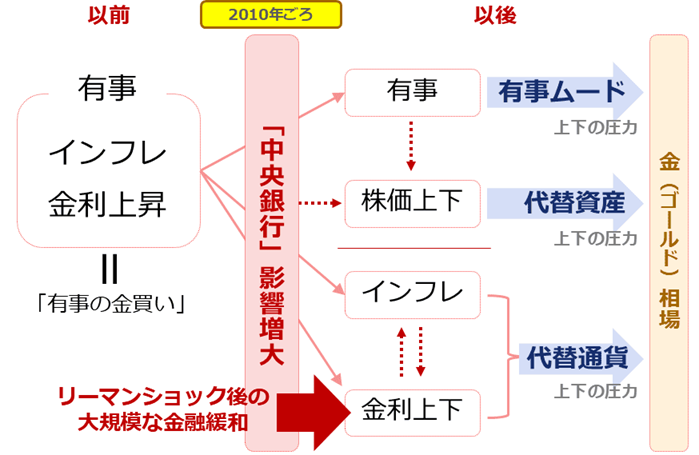

今回は、「金(ゴールド)は安全と過信して見落とすリスク」として、インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)を、確認します。

前回、米国でCPIが+1.4%から+9.0%に急伸し、インフレが大いに目立ったタイミングで金(ゴールド)が下がったことを説明するためには「七つのテーマ」が有用であると述べました。その七つのテーマの考え方が生まれたタイミングと背景を確認します。

下の図は、インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)です。

もともとインフレは、金利上昇とともに、有事発生時に目立つ事象でした。1960から1970年代に発生した、中東戦争(第3次・第4次)、オイルショック(第1次・第2次)、在イラン米国大使館人質事件、イラン革命、旧ソ連のアフガニスタン侵攻など、複数の有事が発生した際、「有事ムードの高まり」と同時に、原油の供給減少懸念が増大して「インフレが目立ち」ました。

そして、金利が上昇して、国債として売られる強い有事が示されました。以前の「[Vol.2017] インフレ対策としての金(ゴールド)とその実態」において、相関係数の期間(1)で確認した通り、金(ゴールド)価格も、上昇しました。この頃が、インフレ対策に、金(ゴールド)が有用、というシナリオができたタイミングだったと言えます。

しかし、2008年のリーマンショックを経て、大規模な金融緩和が断続的に行われるようになり、金融政策を検討・決定する「中央銀行」の影響力が増大しました。特に米国の中央銀行にあたる機関、連邦準備制度理事会(FRB)が金融緩和を実施すれば景気が劇的に良くなる、という考え方が刷り込まれ始めました。2010年ごろです。

このことをきっかけとして、中央銀行が操作し得る「金利(上下)」と、それと関わりが深い「インフレ」が、有事の影響から切り離されたと筆者は考えています。そして切り離された要素と、その他さまざまな事象の影響を受ける「株価(上下)」が、「有事ムード」「代替資産」「代替通貨」の短中期の三つのテーマに集約されたと考えられます。

現在の七つのテーマにおいて、「昔の有事」由来のテーマは、短中期のテーマの三つとして据え置かれています。中長期に置いている「中央銀行」は、金融政策を行う機関としてではなく、対外的に何かあった時に備えて蓄えておく外貨準備高を積み上げる存在として、記載しています。

中央銀行の影響が大きくなったことによって、有事の影響が変化したことを認識することは大変に重要です。このことによって、インフレが急伸しても金(ゴールド)相場が上昇しない場合があることを、認識できるようになります。

引いてはこれが、有事でも金(ゴールド)相場が上昇しない場合があること(ウクライナ戦争勃発から半年間、など)、株価と金(ゴールド)相場が同時に上昇する場合があること(2009年から2011年、2024年から2025年など)、という過去の常識で説明しにくい事象を説明できるようにしてくれます。

この認識がないまま、現代の金(ゴールド)相場と対峙(たいじ)することは、リスクを伴う行為であると、筆者は考えています。

図:インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)

出所:筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。3,367.80ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は15,245元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は508.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1941.8ドル(前日比2.00ドル縮小)、円建てで9,946円(前日比39円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月24日 18時26分時点 6番限)

金 15,995円/g

白金 6,049円/g

ゴム 330.6円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「金(ゴールド)は安全と過信して見落とすリスク」

前回は、「なぜインフレ急伸で金(ゴールド)が下がったのか」として、米CPI(前年同月比)と金(ゴールド)現物価格の推移を、確認しました。

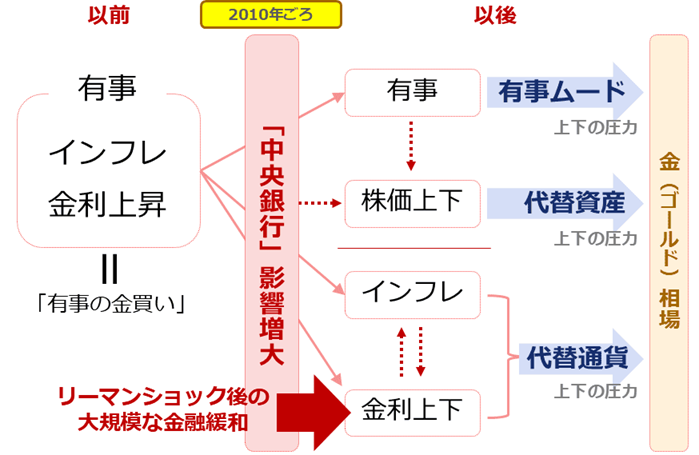

今回は、「金(ゴールド)は安全と過信して見落とすリスク」として、インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)を、確認します。

前回、米国でCPIが+1.4%から+9.0%に急伸し、インフレが大いに目立ったタイミングで金(ゴールド)が下がったことを説明するためには「七つのテーマ」が有用であると述べました。その七つのテーマの考え方が生まれたタイミングと背景を確認します。

下の図は、インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)です。

もともとインフレは、金利上昇とともに、有事発生時に目立つ事象でした。1960から1970年代に発生した、中東戦争(第3次・第4次)、オイルショック(第1次・第2次)、在イラン米国大使館人質事件、イラン革命、旧ソ連のアフガニスタン侵攻など、複数の有事が発生した際、「有事ムードの高まり」と同時に、原油の供給減少懸念が増大して「インフレが目立ち」ました。

そして、金利が上昇して、国債として売られる強い有事が示されました。以前の「[Vol.2017] インフレ対策としての金(ゴールド)とその実態」において、相関係数の期間(1)で確認した通り、金(ゴールド)価格も、上昇しました。この頃が、インフレ対策に、金(ゴールド)が有用、というシナリオができたタイミングだったと言えます。

しかし、2008年のリーマンショックを経て、大規模な金融緩和が断続的に行われるようになり、金融政策を検討・決定する「中央銀行」の影響力が増大しました。特に米国の中央銀行にあたる機関、連邦準備制度理事会(FRB)が金融緩和を実施すれば景気が劇的に良くなる、という考え方が刷り込まれ始めました。2010年ごろです。

このことをきっかけとして、中央銀行が操作し得る「金利(上下)」と、それと関わりが深い「インフレ」が、有事の影響から切り離されたと筆者は考えています。そして切り離された要素と、その他さまざまな事象の影響を受ける「株価(上下)」が、「有事ムード」「代替資産」「代替通貨」の短中期の三つのテーマに集約されたと考えられます。

現在の七つのテーマにおいて、「昔の有事」由来のテーマは、短中期のテーマの三つとして据え置かれています。中長期に置いている「中央銀行」は、金融政策を行う機関としてではなく、対外的に何かあった時に備えて蓄えておく外貨準備高を積み上げる存在として、記載しています。

中央銀行の影響が大きくなったことによって、有事の影響が変化したことを認識することは大変に重要です。このことによって、インフレが急伸しても金(ゴールド)相場が上昇しない場合があることを、認識できるようになります。

引いてはこれが、有事でも金(ゴールド)相場が上昇しない場合があること(ウクライナ戦争勃発から半年間、など)、株価と金(ゴールド)相場が同時に上昇する場合があること(2009年から2011年、2024年から2025年など)、という過去の常識で説明しにくい事象を説明できるようにしてくれます。

この認識がないまま、現代の金(ゴールド)相場と対峙(たいじ)することは、リスクを伴う行為であると、筆者は考えています。

図:インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)

出所:筆者作成