原油反発。米主要株価指数の反発などで。66.28ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。3,346.55ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は15,585元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は512.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1923.75ドル(前日比9.25ドル縮小)、円建てで9,953円(前日比18円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月25日 17時57分時点 6番限)

金 16,028円/g

白金 6,075円/g

ゴム 333.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

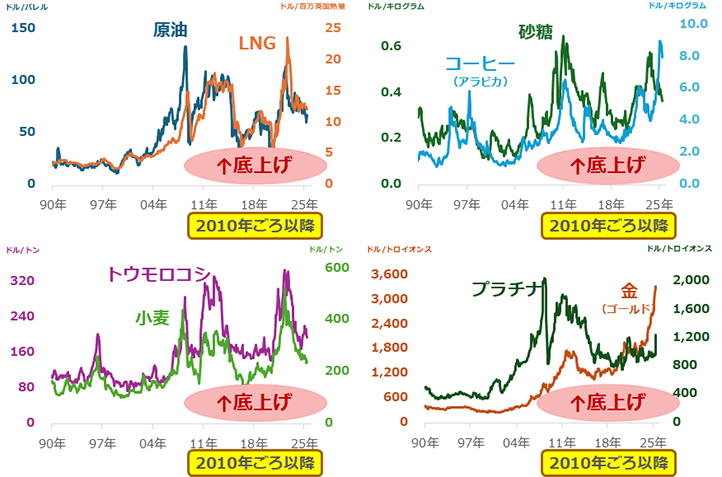

●本日のグラフ「インフレ対策としてのコモディティ指数」

前回は、「金(ゴールド)は安全と過信して見落とすリスク」として、インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)を、確認しました。

今回は、「インフレ対策としてのコモディティ指数」として、主要なコモディティの価格推移を、確認します。

インフレは二種類あります。景気が過熱感を帯びる中で需要が増加して起きる「ディマンド・プル」インフレと、コモディティ(国際商品)価格が上昇し、それによりさまざまなコストが上昇して起きる「コスト・プッシュ」インフレです。米国のCPIがインフレ傾向を示す時、どちらかが根拠になっています。同時進行もあり得ます。

また、多くの市場関係者が注目する米国のCPIは、多くの場合、「前年同月比」です。文字通り、前の年の同じ月と比べてどうか、という数値です。

近年、統計データを収集・分析をする際、前年だけでなく、「前々年同月比」を確認する機会が増えているようです。より長期視点の傾向を把握する意図があると、考えられます。

その意味では、資産形成という数十年単位に及ぶ場合があるプロジェクトにおいては、前年同月比(前々年同月比も含めて)ではなく、実数値を確認する必要があるかもしれません。

以下は、主要なコモディティ銘柄の実数値です。過去と比較した比ではなく、長期的な流れ(大局)を確認することができます。この実数値で見ると、エネルギー(左上)、農産物(右上)、穀物(左下)、貴金属(右下)、いずれも2010年以降、長期視点の「底上げ」が発生しています。

インフレというと、前年同月比で測るもの、という認識がまだ一般的かもしれません。ですが、コスト・プッシュ型のインフレの根本原因であるコモディティ価格の推移は、実数値で確認する場合がほとんどです。

筆者は長期視点でこの底上げは続くと考えています。インフレ対策として「インフレそのものを利用する」「インフレをインフレで対策する」などのアイデアも一計かもしれません。

図:主要なコモディティの価格推移

出所:各種情報源より筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。3,346.55ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。25年09月限は15,585元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年09月限は512.9元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで1923.75ドル(前日比9.25ドル縮小)、円建てで9,953円(前日比18円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(7月25日 17時57分時点 6番限)

金 16,028円/g

白金 6,075円/g

ゴム 333.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

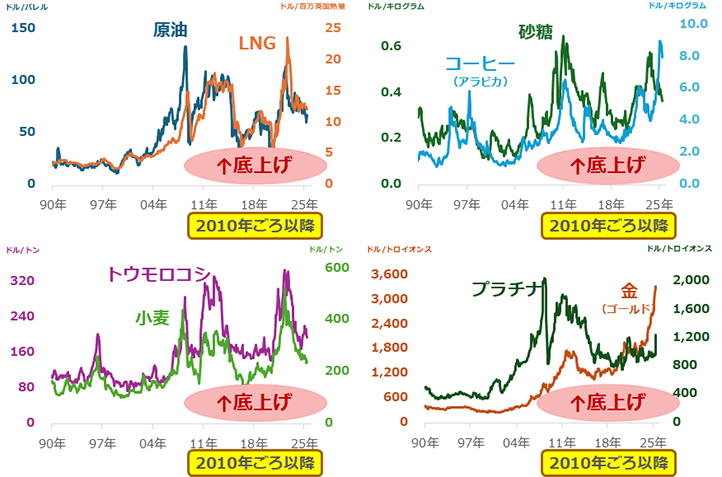

●本日のグラフ「インフレ対策としてのコモディティ指数」

前回は、「金(ゴールド)は安全と過信して見落とすリスク」として、インフレを含んだ有事の影響が分離した過程(イメージ)を、確認しました。

今回は、「インフレ対策としてのコモディティ指数」として、主要なコモディティの価格推移を、確認します。

インフレは二種類あります。景気が過熱感を帯びる中で需要が増加して起きる「ディマンド・プル」インフレと、コモディティ(国際商品)価格が上昇し、それによりさまざまなコストが上昇して起きる「コスト・プッシュ」インフレです。米国のCPIがインフレ傾向を示す時、どちらかが根拠になっています。同時進行もあり得ます。

また、多くの市場関係者が注目する米国のCPIは、多くの場合、「前年同月比」です。文字通り、前の年の同じ月と比べてどうか、という数値です。

近年、統計データを収集・分析をする際、前年だけでなく、「前々年同月比」を確認する機会が増えているようです。より長期視点の傾向を把握する意図があると、考えられます。

その意味では、資産形成という数十年単位に及ぶ場合があるプロジェクトにおいては、前年同月比(前々年同月比も含めて)ではなく、実数値を確認する必要があるかもしれません。

以下は、主要なコモディティ銘柄の実数値です。過去と比較した比ではなく、長期的な流れ(大局)を確認することができます。この実数値で見ると、エネルギー(左上)、農産物(右上)、穀物(左下)、貴金属(右下)、いずれも2010年以降、長期視点の「底上げ」が発生しています。

インフレというと、前年同月比で測るもの、という認識がまだ一般的かもしれません。ですが、コスト・プッシュ型のインフレの根本原因であるコモディティ価格の推移は、実数値で確認する場合がほとんどです。

筆者は長期視点でこの底上げは続くと考えています。インフレ対策として「インフレそのものを利用する」「インフレをインフレで対策する」などのアイデアも一計かもしれません。

図:主要なコモディティの価格推移

出所:各種情報源より筆者作成