原油反落。ドル指数の反発などで。63.09ドル/バレル近辺で推移。

金反落。米10年債利回りの反発などで。3,430.62ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,760元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年10月限は479.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2085.72ドル(前日比2.12ドル拡大)、円建てで10,361円(前日比44円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月27日 18時17分時点 6番限)

金 16,266円/g

白金 5,905円/g

ゴム 319.9円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

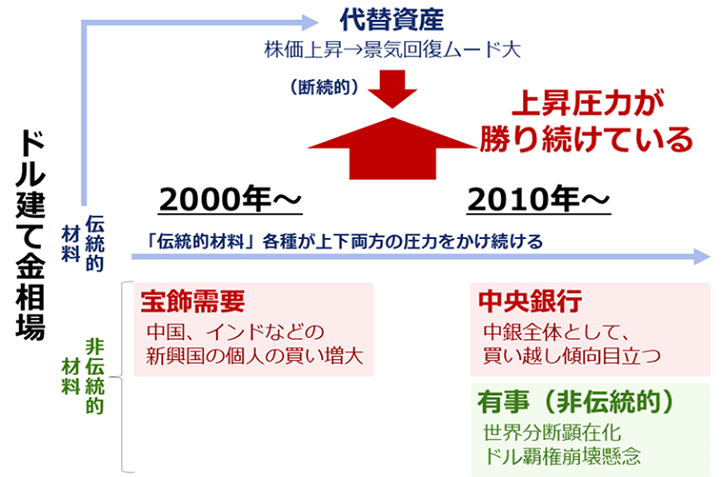

●本日のグラフ「非伝統が呼び起こす長期視点の株高・金(ゴールド)高」

前回は、「伝統が織りなす短期視点の株高・金(ゴールド)高」として、FRBの利下げ時の国内外の金(ゴールド)相場への影響を、確認しました。

今回は、「非伝統が呼び起こす長期視点の株高・金(ゴールド)高」として、2000年ごろ以降のドル建て金(ゴールド)相場を巡る環境を、確認します。

以前の「[Vol.2040] 金市場で伝統的材料と非伝統的材料が両立」で述べた、非伝統的材料による値動きの例を確認します。1990年から足元までの、長期視点のS&P500と金(ゴールド)相場の推移を確認すると、長期視点で見れば、「株高・金(ゴールド)高」であることがわかります。

もし逆相関なのであれば、S&P500が急騰すればするほど、金(ゴールド)は急落しなければなりません。実際は、そのような急落は起きていません。

2000年ごろ以降の、長期視点の「株高・金(ゴールド)高」は、以下の図で説明できます。2000年ごろからリーマンショック発生(2008年)ごろまで、中国やインド、中東諸国といった新興国の個人の金(ゴールド)買いが膨らみました。

宝飾需要自体は伝統的な需要の一つですが、2000年代前半に目立って需要が増えたことを考慮すると、比較的新しいテーマ(非伝統的材料)と考えることができます。

2010年ごろ以降は、景気悪化や価格(購入時の単価)が高騰したことで買いにくくなったことを受け、新興国の個人による宝飾需要は鳴りを潜めました。

しかし、中央銀行が全体として買い越しに転じたことや、世界の分断深化やドル覇権の崩壊懸念などが目立ち、有事(非伝統的)が目立ち始めたことが長期視点の上昇圧力をかけ始めました。

もちろん、株価が同時に上昇していたため、代替資産をきっかけとした下落圧力が断続的に発生していました。しかし、非伝統的材料が、そうした下落圧力を相殺して余りある上昇圧力を提供し続けてきました。だから、長期視点で「株高・金(ゴールド)高」が起き得たのです。

前回、短期的の順相関の箇所で述べた、一つの材料のみで動いていない、上下の圧力が混在している、それらの圧力が連続的に相殺されていることは、長期視点の値動きにも当てはまります。

図:2000年ごろ以降のドル建て金(ゴールド)相場を巡る環境

出所:筆者作成

金反落。米10年債利回りの反発などで。3,430.62ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,760元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年10月限は479.7元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2085.72ドル(前日比2.12ドル拡大)、円建てで10,361円(前日比44円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(8月27日 18時17分時点 6番限)

金 16,266円/g

白金 5,905円/g

ゴム 319.9円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 日足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

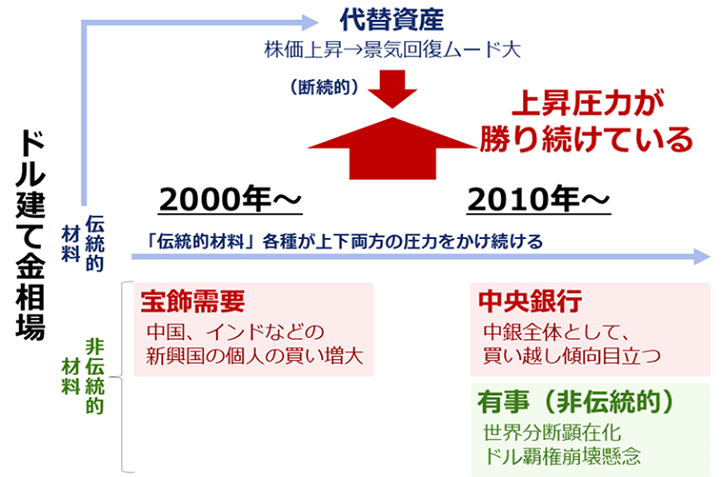

●本日のグラフ「非伝統が呼び起こす長期視点の株高・金(ゴールド)高」

前回は、「伝統が織りなす短期視点の株高・金(ゴールド)高」として、FRBの利下げ時の国内外の金(ゴールド)相場への影響を、確認しました。

今回は、「非伝統が呼び起こす長期視点の株高・金(ゴールド)高」として、2000年ごろ以降のドル建て金(ゴールド)相場を巡る環境を、確認します。

以前の「[Vol.2040] 金市場で伝統的材料と非伝統的材料が両立」で述べた、非伝統的材料による値動きの例を確認します。1990年から足元までの、長期視点のS&P500と金(ゴールド)相場の推移を確認すると、長期視点で見れば、「株高・金(ゴールド)高」であることがわかります。

もし逆相関なのであれば、S&P500が急騰すればするほど、金(ゴールド)は急落しなければなりません。実際は、そのような急落は起きていません。

2000年ごろ以降の、長期視点の「株高・金(ゴールド)高」は、以下の図で説明できます。2000年ごろからリーマンショック発生(2008年)ごろまで、中国やインド、中東諸国といった新興国の個人の金(ゴールド)買いが膨らみました。

宝飾需要自体は伝統的な需要の一つですが、2000年代前半に目立って需要が増えたことを考慮すると、比較的新しいテーマ(非伝統的材料)と考えることができます。

2010年ごろ以降は、景気悪化や価格(購入時の単価)が高騰したことで買いにくくなったことを受け、新興国の個人による宝飾需要は鳴りを潜めました。

しかし、中央銀行が全体として買い越しに転じたことや、世界の分断深化やドル覇権の崩壊懸念などが目立ち、有事(非伝統的)が目立ち始めたことが長期視点の上昇圧力をかけ始めました。

もちろん、株価が同時に上昇していたため、代替資産をきっかけとした下落圧力が断続的に発生していました。しかし、非伝統的材料が、そうした下落圧力を相殺して余りある上昇圧力を提供し続けてきました。だから、長期視点で「株高・金(ゴールド)高」が起き得たのです。

前回、短期的の順相関の箇所で述べた、一つの材料のみで動いていない、上下の圧力が混在している、それらの圧力が連続的に相殺されていることは、長期視点の値動きにも当てはまります。

図:2000年ごろ以降のドル建て金(ゴールド)相場を巡る環境

出所:筆者作成