原油反落。米主要株価指数の反落などで。63.03ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。3,689.90ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,535元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年11月限は487.0元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2294.5ドル(前日比16.40ドル拡大)、円建てで11,313円(前日比28円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月19日 18時22分時点 6番限)

金 17,546円/g

白金 6,233円/g

ゴム 306.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NYプラチナ先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「プラチナ積み立ては怒りを利益に変える手段」

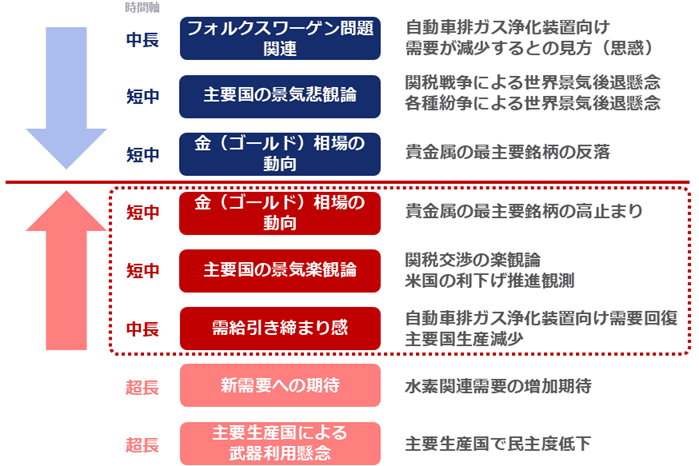

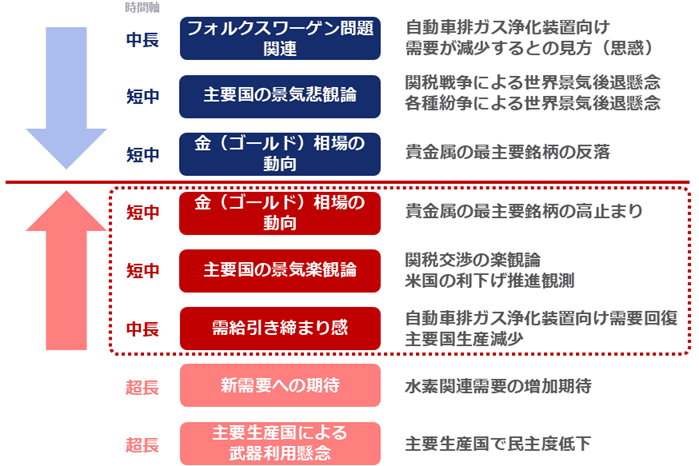

前回は、「値動きの要因まとめ、利下げも上昇圧力」として、プラチナ市場を取り巻く環境(2025年)を、確認しました。

今回は、「プラチナ積み立ては怒りを利益に変える手段」として、金(ゴールド)とプラチナの積立投資の結果(2015年9月から約10年間)を、確認します。

前回の図「プラチナ市場を取り巻く環境(2025年)」で、中長期視点の上昇圧力に分類した「需給引き締まり感」の一要素である「主要国生産減少」、超長期視点の上昇圧力に分類した「主要生産国による武器利用懸念」の背景である「主要生産国で民主度低下」について、確認します。どちらも、プラチナの供給に関わる材料です。

プラチナの鉱山生産量は、2010年ごろから減少傾向にあります。主要生産国である南アフリカ共和国の生産減少が、目立っています。

隣国のジンバブエの生産がやや増加していますが、その増加分を含めても、アフリカ大陸の南端に位置する両国からの供給は減少傾向にあります。これらの点は、中長期視点のプラチナ相場への上昇圧力になり得ます。

また、2010年ごろから、プラチナの主要鉱山生産国・地域の自由民主主義指数が、低下傾向にあります。

同指数は、ヨーテボリ大学(スウェーデン)のV-Dem研究所が行政の抑制と均衡、市民の自由の尊重、法の支配、立法府と司法の独立性など、自由や民主主義に関連する複数の要素を基に算出した、その国の自由度・民主度を計る目安です。

0と1の間で決定し、0に近ければ近いほど、民主的な傾向が弱い(民主的ではない)、1に近ければ近いほど、民主的な傾向が強いことを示します。

自由度や民主度が低下することは、その国・地域において、世界のルールに基づいて自国の資源を自由に輸出するムードが停滞することを意味します。このムードが加速すればするほど、資源の出し渋りを意味する「資源の武器利用」が横行する懸念が強まります。

プラチナの鉱山生産量が減少し始めたタイミングは、2010年ごろでした。自由民主主義指数の低下が始まったタイミングも、2010年ごろでした。すでにプラチナにおいて、「資源の武器利用」が、始まっている可能性があります。

2010年ごろは、世界全体の自由民主主義指数の低下が始まったタイミングでもあります。プラチナの鉱山生産国の自由民主主義指数の低下は、世界全体の自由度・民主度が低下する流れの中で起きていると言えます。

世界全体の自由度・民主度の低下は、西側と非西側の分断が深まっていること、そうした分断にSNSなどの新しい技術や考え方のマイナス面が拍車をかけていることなどによって起きている、超長期視点の後戻りしにくい流れであると言えます。

その意味で、今後も世界全体の自由度・民主度の低下が続く可能性があり、その流れを受け、プラチナの鉱山生産国の自由民主主義指数の低下も続く可能性があります。ひいては、プラチナの鉱山生産国による「資源の武器利用」がさらに目立つ可能性があります。

プラチナ市場において、供給面をきっかけとした中長期・超長期視点の上昇圧力が継続する可能性がある点に、留意が必要です。

前々回および前回に述べたとおり、プラチナ相場は需給バランスだけでは説明できない、長期低迷は人為的な力学によってもたらされた可能性があると、考えられます。

EV促進と整合性を取るため、投資家に金(ゴールド)を売るため、フォルクスワーゲン問題発覚を皮切りに、「プラチナはもうダメだ」「プラチナの価格はもう上がらない」「プラチナは買ってはいけない」などの言説が広がった可能性があります。こうした状況を重く見たあるアナリストは、「風評被害だ」と冷静に述べました。

この件について、筆者も同じ思いです。10年という長期にわたり強いられてきた低迷期において、プラチナ市場は怒りを募らせてきたのではないかと、筆者は想像をしています。

ただし、見方を変えれば、その積年の怒りは今後、投資家の利益を大きくするきっかけになる可能性があります。長期低迷を強いられたからこそ、例えば金(ゴールド)に比べて、積立投資を有利に進めやすくなったためです。

仮にこの10年間、プラチナと金(ゴールド)で積立投資をしていたとします。下の図の条件で10年間、積み立てを続けた場合、累積の保有数量はプラチナが314グラム、金(ゴールド)が191グラムでした。プラチナの保有数量はなんと金(ゴールド)の1.6倍以上になりました。

積立投資の最終的な資産の額は、最終的な価格と最終的な保有数量をかけて計算します。図の左上のとおり、価格は短期的にやや反発しました。この「やや」程度の反発で、図の左下のとおり、累積資産額が「大きく」増加しました。10年の長期低迷時に、こつこつと地道に、風評被害に耐えながら、効率よく保有数量を増やしてきたためです。

プラチナ相場は、もう、フォルクスワーゲンの呪縛を気にすることはないでしょう(自動車排ガス浄化装置向け需要は回復した)。

それでいて、短中期視点では米国の利下げ観測で二つの経路で上昇圧力がかかり得るタイミングにあり、中長期視点では「量」「質」両面で自動車排ガス浄化装置向け需要の増加が見込まれ、超長期視点では主要鉱山生産国による「資源の武器利用」が横行して供給不足が懸念されています。

今のところ、まだ、プラチナは価格低迷期にあると言えます。積年の怒りを本格的に利益に変えていくタイミングは、ここからだと筆者は考えています。

プラチナと金(ゴールド)において、今後5年間、価格が横ばいで、その後の5年間、大きく反発したとします。先ほどと同じ条件で合計10年間、積み立てを続けるとプラチナの最終的な保有数量は金(ゴールド)の2.4倍以上になる計算です。

これまで低位に追いやられていたからこそ、保有数量を増やしやすい環境が残っていると言えます(その意味では、10年前、プラチナを批判した関係者に感謝を述べなくてはなりません)。プラチナの最終的な資産額は金(ゴールド)の1.2倍以上になる計算です。最終的な価格が金(ゴールド)のおよそ半値でも、利益が大きくなることが見込まれます。

10年間、風評被害によって上値を抑えられ、我慢し続けたプラチナと、超就職氷河期に社会人になり、人生の多くの時間を耐えながら過ごしている筆者の思いは、どこか重なるような気がします。

数年後、十数年後、あるいは数十年後に花開く可能性があるプラチナを、資産形成という長期視点のプロジェクトに加えてみてはいかがでしょうか。資産形成が一つの「物語」になるかもしれません。

図:金(ゴールド)とプラチナの積立投資の結果(2015年9月から約10年間)

出所:楽天証券「金・プラチナ取引」のデータを基に筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。3,689.90ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,535元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年11月限は487.0元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2294.5ドル(前日比16.40ドル拡大)、円建てで11,313円(前日比28円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月19日 18時22分時点 6番限)

金 17,546円/g

白金 6,233円/g

ゴム 306.1円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NYプラチナ先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「プラチナ積み立ては怒りを利益に変える手段」

前回は、「値動きの要因まとめ、利下げも上昇圧力」として、プラチナ市場を取り巻く環境(2025年)を、確認しました。

今回は、「プラチナ積み立ては怒りを利益に変える手段」として、金(ゴールド)とプラチナの積立投資の結果(2015年9月から約10年間)を、確認します。

前回の図「プラチナ市場を取り巻く環境(2025年)」で、中長期視点の上昇圧力に分類した「需給引き締まり感」の一要素である「主要国生産減少」、超長期視点の上昇圧力に分類した「主要生産国による武器利用懸念」の背景である「主要生産国で民主度低下」について、確認します。どちらも、プラチナの供給に関わる材料です。

プラチナの鉱山生産量は、2010年ごろから減少傾向にあります。主要生産国である南アフリカ共和国の生産減少が、目立っています。

隣国のジンバブエの生産がやや増加していますが、その増加分を含めても、アフリカ大陸の南端に位置する両国からの供給は減少傾向にあります。これらの点は、中長期視点のプラチナ相場への上昇圧力になり得ます。

また、2010年ごろから、プラチナの主要鉱山生産国・地域の自由民主主義指数が、低下傾向にあります。

同指数は、ヨーテボリ大学(スウェーデン)のV-Dem研究所が行政の抑制と均衡、市民の自由の尊重、法の支配、立法府と司法の独立性など、自由や民主主義に関連する複数の要素を基に算出した、その国の自由度・民主度を計る目安です。

0と1の間で決定し、0に近ければ近いほど、民主的な傾向が弱い(民主的ではない)、1に近ければ近いほど、民主的な傾向が強いことを示します。

自由度や民主度が低下することは、その国・地域において、世界のルールに基づいて自国の資源を自由に輸出するムードが停滞することを意味します。このムードが加速すればするほど、資源の出し渋りを意味する「資源の武器利用」が横行する懸念が強まります。

プラチナの鉱山生産量が減少し始めたタイミングは、2010年ごろでした。自由民主主義指数の低下が始まったタイミングも、2010年ごろでした。すでにプラチナにおいて、「資源の武器利用」が、始まっている可能性があります。

2010年ごろは、世界全体の自由民主主義指数の低下が始まったタイミングでもあります。プラチナの鉱山生産国の自由民主主義指数の低下は、世界全体の自由度・民主度が低下する流れの中で起きていると言えます。

世界全体の自由度・民主度の低下は、西側と非西側の分断が深まっていること、そうした分断にSNSなどの新しい技術や考え方のマイナス面が拍車をかけていることなどによって起きている、超長期視点の後戻りしにくい流れであると言えます。

その意味で、今後も世界全体の自由度・民主度の低下が続く可能性があり、その流れを受け、プラチナの鉱山生産国の自由民主主義指数の低下も続く可能性があります。ひいては、プラチナの鉱山生産国による「資源の武器利用」がさらに目立つ可能性があります。

プラチナ市場において、供給面をきっかけとした中長期・超長期視点の上昇圧力が継続する可能性がある点に、留意が必要です。

前々回および前回に述べたとおり、プラチナ相場は需給バランスだけでは説明できない、長期低迷は人為的な力学によってもたらされた可能性があると、考えられます。

EV促進と整合性を取るため、投資家に金(ゴールド)を売るため、フォルクスワーゲン問題発覚を皮切りに、「プラチナはもうダメだ」「プラチナの価格はもう上がらない」「プラチナは買ってはいけない」などの言説が広がった可能性があります。こうした状況を重く見たあるアナリストは、「風評被害だ」と冷静に述べました。

この件について、筆者も同じ思いです。10年という長期にわたり強いられてきた低迷期において、プラチナ市場は怒りを募らせてきたのではないかと、筆者は想像をしています。

ただし、見方を変えれば、その積年の怒りは今後、投資家の利益を大きくするきっかけになる可能性があります。長期低迷を強いられたからこそ、例えば金(ゴールド)に比べて、積立投資を有利に進めやすくなったためです。

仮にこの10年間、プラチナと金(ゴールド)で積立投資をしていたとします。下の図の条件で10年間、積み立てを続けた場合、累積の保有数量はプラチナが314グラム、金(ゴールド)が191グラムでした。プラチナの保有数量はなんと金(ゴールド)の1.6倍以上になりました。

積立投資の最終的な資産の額は、最終的な価格と最終的な保有数量をかけて計算します。図の左上のとおり、価格は短期的にやや反発しました。この「やや」程度の反発で、図の左下のとおり、累積資産額が「大きく」増加しました。10年の長期低迷時に、こつこつと地道に、風評被害に耐えながら、効率よく保有数量を増やしてきたためです。

プラチナ相場は、もう、フォルクスワーゲンの呪縛を気にすることはないでしょう(自動車排ガス浄化装置向け需要は回復した)。

それでいて、短中期視点では米国の利下げ観測で二つの経路で上昇圧力がかかり得るタイミングにあり、中長期視点では「量」「質」両面で自動車排ガス浄化装置向け需要の増加が見込まれ、超長期視点では主要鉱山生産国による「資源の武器利用」が横行して供給不足が懸念されています。

今のところ、まだ、プラチナは価格低迷期にあると言えます。積年の怒りを本格的に利益に変えていくタイミングは、ここからだと筆者は考えています。

プラチナと金(ゴールド)において、今後5年間、価格が横ばいで、その後の5年間、大きく反発したとします。先ほどと同じ条件で合計10年間、積み立てを続けるとプラチナの最終的な保有数量は金(ゴールド)の2.4倍以上になる計算です。

これまで低位に追いやられていたからこそ、保有数量を増やしやすい環境が残っていると言えます(その意味では、10年前、プラチナを批判した関係者に感謝を述べなくてはなりません)。プラチナの最終的な資産額は金(ゴールド)の1.2倍以上になる計算です。最終的な価格が金(ゴールド)のおよそ半値でも、利益が大きくなることが見込まれます。

10年間、風評被害によって上値を抑えられ、我慢し続けたプラチナと、超就職氷河期に社会人になり、人生の多くの時間を耐えながら過ごしている筆者の思いは、どこか重なるような気がします。

数年後、十数年後、あるいは数十年後に花開く可能性があるプラチナを、資産形成という長期視点のプロジェクトに加えてみてはいかがでしょうか。資産形成が一つの「物語」になるかもしれません。

図:金(ゴールド)とプラチナの積立投資の結果(2015年9月から約10年間)

出所:楽天証券「金・プラチナ取引」のデータを基に筆者作成