原油反発。米主要株価指数の反発などで。63.65ドル/バレル近辺で推移。

金反落。ドル指数の反発などで。3,802.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,620元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年11月限は482.3元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2320.5ドル(前日比10.90ドル拡大)、円建てで11,535円(前日比94円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月24日 17時57分時点 6番限)

金 18,153円/g

白金 6,618円/g

ゴム 312.0円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「『2010年』から始まった『見えない有事』」

前回は、「上昇した株価指数が『多すぎる』」として、主要株価指数(現地通貨建て)の地域別騰落率(2010年9月終値と2025年9月19日を比較)を、確認しました。

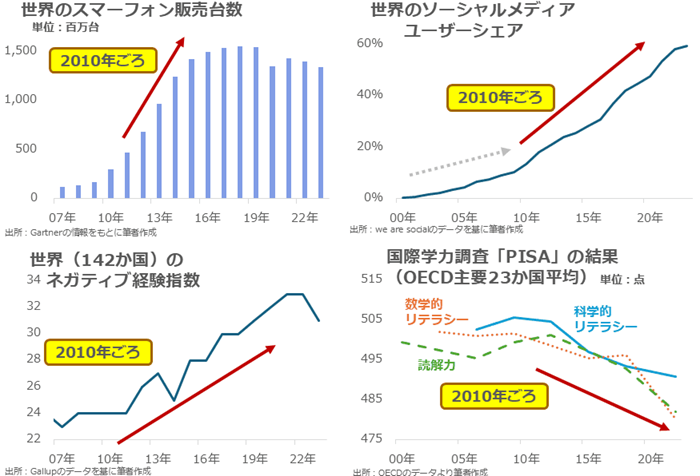

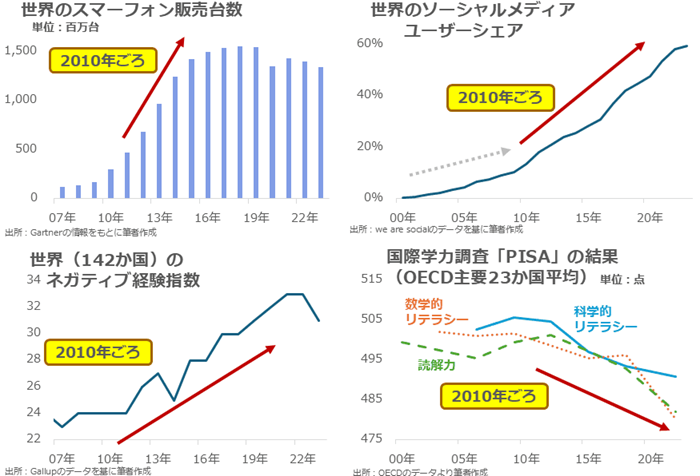

今回は、「『2010年』から始まった『見えない有事』」として、2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータを、確認します。

前回述べたS&P500の異常なまでの長期視点の急騰が始まったタイミングは、「2010年ごろ」でした。このタイミングは、以下の左上のグラフのとおり、IT技術が目覚ましい発展を遂げ、世界のスマートフォンの販売台数が急増し始めたタイミングでした。日本で「iPhone4」が発売されたタイミングです。

それに呼応するように、右上のグラフのとおり、世界のソーシャル メディアのユーザーシェアの上昇に拍車がかかりました。「SNS(ソーシャル ネットワーキング サービス)」の一般化が始まったタイミングだったと言えます。

人間が持っている「誰かとつながりたい」という欲求を満たしてくれるSNSが、スマートフォンの飛躍的な普及とともに世界中に浸透したのは自然の流れだったと言えます。当時、この流れを否定する人は少数だったと、筆者は認識しています。

しかし、振り返ってみれば、SNSがもたらした社会的な問題は、計り知れないくらい甚大でした。日本では、高校程度までの教育の現場でSNSの利用に慎重を期すよう求められる場面があります。

2024年にオーストラリアで16歳未満のSNS利用を禁じる法律が成立したり、欧州連合(EU)でもSNSを規制する新法案を2026年後半に提出する方針が示されたりしています(未成年の利用禁止も議論されている)。

依存(逆に言えば支配)や誤情報の拡散などが社会問題になっていることが、その背景の一つとして述べられています。人類は今、善意から生まれた技術が、生活を脅かす一面を持っていることに気が付き、規制を始めようとしています。

同じ2010年ごろから、左下のグラフで示した、米国の世論調査・コンサルティング企業であるGallup社が集計・公表する指数「世界のネガティブ経験指数」は、上昇が目立ち始めました。同指数の上昇は心配、悲しみ、ストレス、怒りなどを感じる人が世界で増加していることを示します。

また、右下のグラフで示した、経済協力開発機構(OECD)が先進国の15歳の子供たちを対象(日本では高校1年生が対象)として実施している学力調査「学習到達度調査(PISA)」の結果から、数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー、いずれも、2010年ごろから低下し始めたことが分かります。

2010年ごろから、スマートフォンの普及、SNSの台頭、ネガティブ経験指数の上昇、先進国の子供たちの学力低下が、同時進行しています。特にネガティブ経験指数の上昇は、世の中が「生きることが難しくなってきた」ことを、示唆しています。SNSのマイナス面の影響が甚大であることは想像に難くありません。

SNSに人工知能(AI)を加えた新しい技術がもたらした社会的な問題の一例を、示しています。

(1)短文会話が日常化

SNSで短く言い切る機会が激増し、長文で目にしていた行間を感じる機会が激減した。日常に行間などの非言語の領域が小さくなった。スマートフォンの画面に収まるかどうかといった見た目が重視されていることも背景にある。

(2)間を味わう機会が激減

番組や動画編集の際のジェットカット(無音の時間帯や、あー、えーなどの無意識の挿入語が述べられている時間帯を切り取ること)が一般化し、映像コンテンツ上の「間」が激減した。編集者は視聴者に微弱な刺激を与え続けることを優先するケースが多い。このため、視聴者は、待つ、味わうなどの機会を逸することとなった。

(1)にも関連するが、「間」を味わう機会の減少は、読み手や視聴者から考える機会を奪い、引いては「待てない」習慣を植え付けるきっかけになり得る。

(3)「マウント」が羨望の的に

「論破」などで人間関係における「縦」が強く意識されるようになった。強固な社会基盤構築に必要な「横(≒受容)」が意識されにくくなった。また、SNSで活発に行われている「推し活」にもマウントの一面がある。フォロワー(推す人)の間で、課金した額や足を運んだイベントの数でマウントの取り合いがあるという。

本来の「推す」という行為が見えなくなっているケースが発生するのは、SNSという環境ならではと言える。

(4)インプレッション数が正義

閲覧数・再生数が多いことが「正しい」と認識されやすくなった。これにより、「真実が乱立」するようになった。この傾向を逆手にとり、閲覧数・再生数を増やすために、事実を脚色してコンテンツを作成するケースが増えているという。

(5)隠ぺい体質が拡大

一部のSNSには、都合の悪いコメントを隠す機能がある。この機能の利用が拡大し、「議論が偏る」「真実が隠れる」機会が増えた。

(6)現実と虚構の差が縮小

生成AIが作り出す世界が現実のように見えるケースが増えている。誤った思い込み、それを逆手に取ったニセ情報が横行する場面が見られる。また、「虚構を現実と勘違いする」機会が増えた。

SNSなどの新技術は、プラス面が多数あることは言わずもがなですが、自己顕示欲、承認欲、支配(被支配)欲などの欲望や喜怒哀楽などの感情が暴走する場となり、人々の間・国家間の争い増加・分断深化を加速させていると言っても、言い過ぎではありません。

新技術に関する興味深い話題があります。米国の科学雑誌「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」は、「終末時計(人類最後の日までの残り時間)」を算出・公表する、ユニークな取り組みをしています。

元々は、核の脅威を世界の脅威と位置づけ、その脅威の大きさによって世紀末までの残り時間の長短を算出していました。近年は「さまざまな新しい技術(a variety of emerging technologies)」も脅威の一つとして、残り時間の算出を行っています。

今年は、残り「89秒」と、1947年に同時計の公表が始まって以来、最も終末に近づいた年ですが、その背景に、さまざまな新しい技術の一つに位置する「破壊的技術(Disruptive Technologies)」による脅威が高まったことが挙げられています。

破壊的技術にはAIやSNSが含まれ、AIについては戦争兵器への応用、ディープフェイク(AIを用いて作成・改変された、実在しない人やモノを描く、極めて精巧な合成情報)を生成する、SNSについてはディープフェイクを拡散させるプラットフォームとなり、世界の情報環境に混沌(こんとん)、機能不全をもたらし、真実や民主主義を脅かす存在になっている可能性があるとしています。

その意味で、SNSなどの新技術がもたらすマイナス面は世界の脅威・有事であり、それらの新技術の利用拡大は有事の拡大だといえます。戦争やテロと異なり感じにくく、目に見えにくいため、さしずめ「見えない有事」だと言えるでしょう。

図:2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータ

出所:各種情報源より筆者作成

金反落。ドル指数の反発などで。3,802.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反発。26年01月限は15,620元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年11月限は482.3元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2320.5ドル(前日比10.90ドル拡大)、円建てで11,535円(前日比94円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月24日 17時57分時点 6番限)

金 18,153円/g

白金 6,618円/g

ゴム 312.0円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「『2010年』から始まった『見えない有事』」

前回は、「上昇した株価指数が『多すぎる』」として、主要株価指数(現地通貨建て)の地域別騰落率(2010年9月終値と2025年9月19日を比較)を、確認しました。

今回は、「『2010年』から始まった『見えない有事』」として、2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータを、確認します。

前回述べたS&P500の異常なまでの長期視点の急騰が始まったタイミングは、「2010年ごろ」でした。このタイミングは、以下の左上のグラフのとおり、IT技術が目覚ましい発展を遂げ、世界のスマートフォンの販売台数が急増し始めたタイミングでした。日本で「iPhone4」が発売されたタイミングです。

それに呼応するように、右上のグラフのとおり、世界のソーシャル メディアのユーザーシェアの上昇に拍車がかかりました。「SNS(ソーシャル ネットワーキング サービス)」の一般化が始まったタイミングだったと言えます。

人間が持っている「誰かとつながりたい」という欲求を満たしてくれるSNSが、スマートフォンの飛躍的な普及とともに世界中に浸透したのは自然の流れだったと言えます。当時、この流れを否定する人は少数だったと、筆者は認識しています。

しかし、振り返ってみれば、SNSがもたらした社会的な問題は、計り知れないくらい甚大でした。日本では、高校程度までの教育の現場でSNSの利用に慎重を期すよう求められる場面があります。

2024年にオーストラリアで16歳未満のSNS利用を禁じる法律が成立したり、欧州連合(EU)でもSNSを規制する新法案を2026年後半に提出する方針が示されたりしています(未成年の利用禁止も議論されている)。

依存(逆に言えば支配)や誤情報の拡散などが社会問題になっていることが、その背景の一つとして述べられています。人類は今、善意から生まれた技術が、生活を脅かす一面を持っていることに気が付き、規制を始めようとしています。

同じ2010年ごろから、左下のグラフで示した、米国の世論調査・コンサルティング企業であるGallup社が集計・公表する指数「世界のネガティブ経験指数」は、上昇が目立ち始めました。同指数の上昇は心配、悲しみ、ストレス、怒りなどを感じる人が世界で増加していることを示します。

また、右下のグラフで示した、経済協力開発機構(OECD)が先進国の15歳の子供たちを対象(日本では高校1年生が対象)として実施している学力調査「学習到達度調査(PISA)」の結果から、数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー、いずれも、2010年ごろから低下し始めたことが分かります。

2010年ごろから、スマートフォンの普及、SNSの台頭、ネガティブ経験指数の上昇、先進国の子供たちの学力低下が、同時進行しています。特にネガティブ経験指数の上昇は、世の中が「生きることが難しくなってきた」ことを、示唆しています。SNSのマイナス面の影響が甚大であることは想像に難くありません。

SNSに人工知能(AI)を加えた新しい技術がもたらした社会的な問題の一例を、示しています。

(1)短文会話が日常化

SNSで短く言い切る機会が激増し、長文で目にしていた行間を感じる機会が激減した。日常に行間などの非言語の領域が小さくなった。スマートフォンの画面に収まるかどうかといった見た目が重視されていることも背景にある。

(2)間を味わう機会が激減

番組や動画編集の際のジェットカット(無音の時間帯や、あー、えーなどの無意識の挿入語が述べられている時間帯を切り取ること)が一般化し、映像コンテンツ上の「間」が激減した。編集者は視聴者に微弱な刺激を与え続けることを優先するケースが多い。このため、視聴者は、待つ、味わうなどの機会を逸することとなった。

(1)にも関連するが、「間」を味わう機会の減少は、読み手や視聴者から考える機会を奪い、引いては「待てない」習慣を植え付けるきっかけになり得る。

(3)「マウント」が羨望の的に

「論破」などで人間関係における「縦」が強く意識されるようになった。強固な社会基盤構築に必要な「横(≒受容)」が意識されにくくなった。また、SNSで活発に行われている「推し活」にもマウントの一面がある。フォロワー(推す人)の間で、課金した額や足を運んだイベントの数でマウントの取り合いがあるという。

本来の「推す」という行為が見えなくなっているケースが発生するのは、SNSという環境ならではと言える。

(4)インプレッション数が正義

閲覧数・再生数が多いことが「正しい」と認識されやすくなった。これにより、「真実が乱立」するようになった。この傾向を逆手にとり、閲覧数・再生数を増やすために、事実を脚色してコンテンツを作成するケースが増えているという。

(5)隠ぺい体質が拡大

一部のSNSには、都合の悪いコメントを隠す機能がある。この機能の利用が拡大し、「議論が偏る」「真実が隠れる」機会が増えた。

(6)現実と虚構の差が縮小

生成AIが作り出す世界が現実のように見えるケースが増えている。誤った思い込み、それを逆手に取ったニセ情報が横行する場面が見られる。また、「虚構を現実と勘違いする」機会が増えた。

SNSなどの新技術は、プラス面が多数あることは言わずもがなですが、自己顕示欲、承認欲、支配(被支配)欲などの欲望や喜怒哀楽などの感情が暴走する場となり、人々の間・国家間の争い増加・分断深化を加速させていると言っても、言い過ぎではありません。

新技術に関する興味深い話題があります。米国の科学雑誌「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」は、「終末時計(人類最後の日までの残り時間)」を算出・公表する、ユニークな取り組みをしています。

元々は、核の脅威を世界の脅威と位置づけ、その脅威の大きさによって世紀末までの残り時間の長短を算出していました。近年は「さまざまな新しい技術(a variety of emerging technologies)」も脅威の一つとして、残り時間の算出を行っています。

今年は、残り「89秒」と、1947年に同時計の公表が始まって以来、最も終末に近づいた年ですが、その背景に、さまざまな新しい技術の一つに位置する「破壊的技術(Disruptive Technologies)」による脅威が高まったことが挙げられています。

破壊的技術にはAIやSNSが含まれ、AIについては戦争兵器への応用、ディープフェイク(AIを用いて作成・改変された、実在しない人やモノを描く、極めて精巧な合成情報)を生成する、SNSについてはディープフェイクを拡散させるプラットフォームとなり、世界の情報環境に混沌(こんとん)、機能不全をもたらし、真実や民主主義を脅かす存在になっている可能性があるとしています。

その意味で、SNSなどの新技術がもたらすマイナス面は世界の脅威・有事であり、それらの新技術の利用拡大は有事の拡大だといえます。戦争やテロと異なり感じにくく、目に見えにくいため、さしずめ「見えない有事」だと言えるでしょう。

図:2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータ

出所:各種情報源より筆者作成