原油反落。米主要株価指数の反落などで。57.14ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。4,344.94ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は14,695元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は435.0元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2637.29ドル(前日比87.79ドル拡大)、円建てで13,900円(前日比120円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月17日 17時09分時点 6番限)

金 21,995円/g

白金 8,095円/g

ゴム 303.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「米国でうごめく新しい有事とは?」

前回は、「有事(伝統的)と有事(非伝統的)の違い」として、有事(伝統的)と有事(非伝統的)の例を、確認しました。

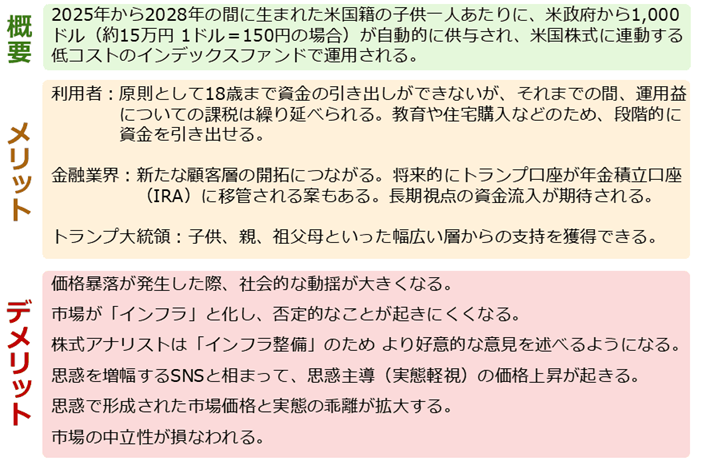

今回は、「米国でうごめく新しい有事とは?」として、トランプ口座の概要とメリットおよび想定されるデメリットを、確認します。

米国で今、「トランプ口座」が話題です。米連邦議会で調整が進んでいる「大型減税・歳出法案(One Big Beautiful Bill Act)」に盛り込まれた、新生児向けの投資口座の創設案です。

現在の案では、2025年から2028年の間に生まれた米国籍の子供一人あたりに、米政府から1,000ドル(約15万円 1ドル=150円の場合)が自動的に供与され、米国株式に連動する低コストのインデックスファンドで運用されます。

利用者は、原則として18歳まで資金の引き出しができないものの、それまでの間、運用益についての課税は繰り延べられ、その後、教育や住宅購入などのため、段階的に資金を引き出せるようになるとされています。

米国の金融業界にとって、新たな顧客層の開拓につながる、長期視点の資金流入が期待されるなど、期待が膨らんでいます。将来的にトランプ口座が年金積立口座(IRA)に移管される案もあるとのことです。また、トランプ大統領は、子供、親、祖父母といった幅広い層からの支持獲得を企図している、との声もあります。

各種メディアで報じられているトランプ口座ですが、同口座について、現時点で、筆者はやや懐疑的に見ています。例えば、株価が暴落した場合、社会的な動揺が大きくなることが想定されます。仮に元金がゼロで始まった投資であったとしても、価格が下がり、子供の口座の状況が悪化すれば、本人やその親、祖父母は不安を感じるでしょう。

また、市場が「インフラ化」する懸念があります。市場は、多数の売り注文と多数の買い注文が見合って、公正な価格が形成される場です。そこで形成された価格は経済情勢の今を分析したり、今後を見通す大きなヒントになったりします。

しかし「トランプ口座」という、ある意味、「市場をインフラ」と捉えた政策が実施されれば、インフラは社会を支える重要な要素であり、毀損(きそん)されてはいけない、充実したものであり続けなければならない、という基本的な発想から「相場を支えることが当たり前」という、市場原理と異なる考え方が持ち込まれる可能性があります。

米国の金融機関や市場関係者、特に株のアナリストらは、株価が上昇する趣旨の情報を発信するかもしれません。インフラを支えるのは当然、我々はインフラを支え、社会に貢献していると言わんばかりに、反落しても「大丈夫」「今が買い場」などと報じるようになるかもしれません。

そして、株価上昇を誘発することを述べたアナリストが高評価され、ポピュリズム(人気取り)がさらに進むかもしれません。こうしたことと思惑を増幅するSNSが相まって、思惑主導(実態軽視)の株価上昇が起きる可能性があります。そうなれば、市場の中立性は地に落ちかねません。

前回の図「有事(伝統的)と有事(非伝統的)の例」で、有事(伝統的)の例に「実態を伴わない株価上昇」と書きました。最近、日本の個人投資家の皆さんと話をしていると「景気が良い実感がないまま株価だけ上昇していることが怖い」という趣旨の言葉を聞きます。

こうした不安もまた、有事(伝統的)を大きくしていると言えます。「トランプ口座」の対象となる新生児は、今のところ、2025年から2028年生まれとされています。この期間は、トランプ大統領の任期とほぼ一致します。市場の公正性が損なわれるリスクが最小限にとどまることが望まれます。

本レポートで述べたとおり、金(ゴールド)相場を取り巻く環境は1980年代後半のように単純ではありません。ですが、時間軸を「短中期」「中長期」「超長期」の三つに分けた七つのテーマに沿って分析をすれば、きちんと説明をすることが可能であると、筆者は考えています。

現在の金(ゴールド)相場は、歴史的な高騰を演じていますが、中長期の「中央銀行」と超長期の「有事(非伝統的)」がもたらす上昇圧力が続けば、細かい上下を繰り返しながら、長期視点で上値を伸ばす可能性は十分あると考えます。将来的に5,000ドルに達する可能性もあると考えています。

図:トランプ口座の概要とメリットおよび想定されるデメリット

出所:各種情報源より筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。4,344.94ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は14,695元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反落。25年12月限は435.0元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2637.29ドル(前日比87.79ドル拡大)、円建てで13,900円(前日比120円拡大)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(10月17日 17時09分時点 6番限)

金 21,995円/g

白金 8,095円/g

ゴム 303.3円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

●本日のグラフ「米国でうごめく新しい有事とは?」

前回は、「有事(伝統的)と有事(非伝統的)の違い」として、有事(伝統的)と有事(非伝統的)の例を、確認しました。

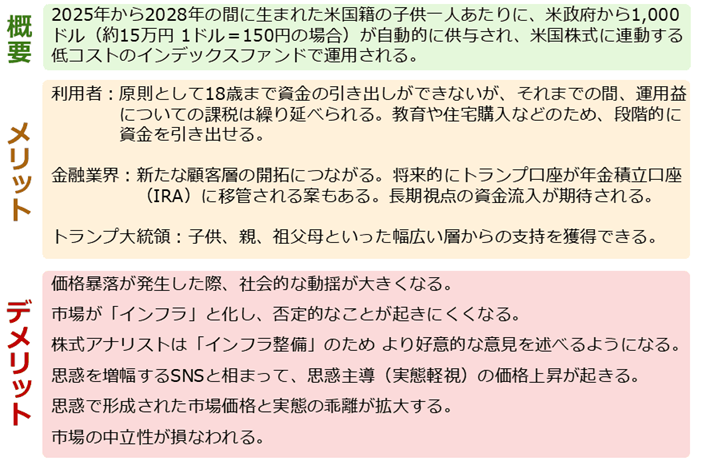

今回は、「米国でうごめく新しい有事とは?」として、トランプ口座の概要とメリットおよび想定されるデメリットを、確認します。

米国で今、「トランプ口座」が話題です。米連邦議会で調整が進んでいる「大型減税・歳出法案(One Big Beautiful Bill Act)」に盛り込まれた、新生児向けの投資口座の創設案です。

現在の案では、2025年から2028年の間に生まれた米国籍の子供一人あたりに、米政府から1,000ドル(約15万円 1ドル=150円の場合)が自動的に供与され、米国株式に連動する低コストのインデックスファンドで運用されます。

利用者は、原則として18歳まで資金の引き出しができないものの、それまでの間、運用益についての課税は繰り延べられ、その後、教育や住宅購入などのため、段階的に資金を引き出せるようになるとされています。

米国の金融業界にとって、新たな顧客層の開拓につながる、長期視点の資金流入が期待されるなど、期待が膨らんでいます。将来的にトランプ口座が年金積立口座(IRA)に移管される案もあるとのことです。また、トランプ大統領は、子供、親、祖父母といった幅広い層からの支持獲得を企図している、との声もあります。

各種メディアで報じられているトランプ口座ですが、同口座について、現時点で、筆者はやや懐疑的に見ています。例えば、株価が暴落した場合、社会的な動揺が大きくなることが想定されます。仮に元金がゼロで始まった投資であったとしても、価格が下がり、子供の口座の状況が悪化すれば、本人やその親、祖父母は不安を感じるでしょう。

また、市場が「インフラ化」する懸念があります。市場は、多数の売り注文と多数の買い注文が見合って、公正な価格が形成される場です。そこで形成された価格は経済情勢の今を分析したり、今後を見通す大きなヒントになったりします。

しかし「トランプ口座」という、ある意味、「市場をインフラ」と捉えた政策が実施されれば、インフラは社会を支える重要な要素であり、毀損(きそん)されてはいけない、充実したものであり続けなければならない、という基本的な発想から「相場を支えることが当たり前」という、市場原理と異なる考え方が持ち込まれる可能性があります。

米国の金融機関や市場関係者、特に株のアナリストらは、株価が上昇する趣旨の情報を発信するかもしれません。インフラを支えるのは当然、我々はインフラを支え、社会に貢献していると言わんばかりに、反落しても「大丈夫」「今が買い場」などと報じるようになるかもしれません。

そして、株価上昇を誘発することを述べたアナリストが高評価され、ポピュリズム(人気取り)がさらに進むかもしれません。こうしたことと思惑を増幅するSNSが相まって、思惑主導(実態軽視)の株価上昇が起きる可能性があります。そうなれば、市場の中立性は地に落ちかねません。

前回の図「有事(伝統的)と有事(非伝統的)の例」で、有事(伝統的)の例に「実態を伴わない株価上昇」と書きました。最近、日本の個人投資家の皆さんと話をしていると「景気が良い実感がないまま株価だけ上昇していることが怖い」という趣旨の言葉を聞きます。

こうした不安もまた、有事(伝統的)を大きくしていると言えます。「トランプ口座」の対象となる新生児は、今のところ、2025年から2028年生まれとされています。この期間は、トランプ大統領の任期とほぼ一致します。市場の公正性が損なわれるリスクが最小限にとどまることが望まれます。

本レポートで述べたとおり、金(ゴールド)相場を取り巻く環境は1980年代後半のように単純ではありません。ですが、時間軸を「短中期」「中長期」「超長期」の三つに分けた七つのテーマに沿って分析をすれば、きちんと説明をすることが可能であると、筆者は考えています。

現在の金(ゴールド)相場は、歴史的な高騰を演じていますが、中長期の「中央銀行」と超長期の「有事(非伝統的)」がもたらす上昇圧力が続けば、細かい上下を繰り返しながら、長期視点で上値を伸ばす可能性は十分あると考えます。将来的に5,000ドルに達する可能性もあると考えています。

図:トランプ口座の概要とメリットおよび想定されるデメリット

出所:各種情報源より筆者作成