原油反落。米主要株価指数の反落などで。58.58ドル/バレル近辺で推移。

金反発。米10年債利回りの反落などで。4,172.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,125元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。26年01月限は448.6元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2608.15ドル(前日比3.00ドル縮小)、円建てで13,894円(前日比17円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月25日 17時03分時点 6番限)

金 21,160円/g

白金 7,266円/g

ゴム 335.8円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

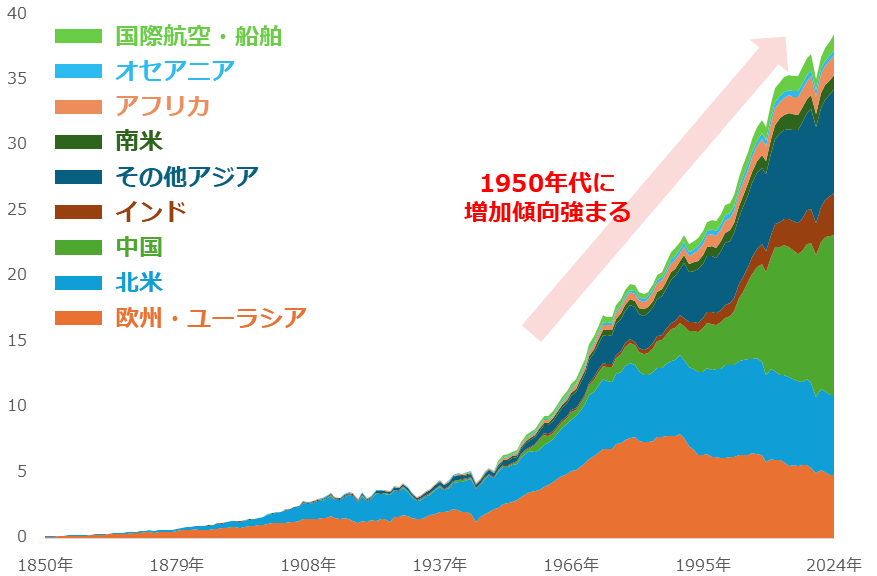

●本日のグラフ「気温上昇とCO2排出量増加は1950年代から」

前回は、「目的・手段・材料の時間軸を合わせる」として、ドル建て金(ゴールド)に関わる七つの材料(2025年)を、確認しました。

今回は、「気温上昇とCO2排出量増加は1950年代から」として、世界の二酸化炭素排出量(国・地域別)(土地利用による吸収・放出を除く)を、確認します。

2025年11月、ブラジル北部のベレンで開催された国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)では、米国のトランプ大統領の不参加や新たなCO2削減目標の提出遅延など、各国の足並みがそろわない現状が露呈しました。地球温暖化対策が難航する中、この課題に対処するための最良の方法について、今後数回に渡り考察します。

「産業革命前を基準とした世界の平均気温の推移」は、2015年12月に行われた国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第21回締約国会議(COP21)で採択され、2016年11月に発効した国際的な気候変動対策の枠組み「パリ協定(Paris Agreement)」が世界中で知られるようになって以降、特に注目されるようになりました。

同協定は、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前(1850年から1900年ごろ)に比べ、長期視点でプラス2度に抑えることを世界共通の目標としています。努力目標として、プラス1.5度に抑えることも掲げています。

足元、産業革命前を基準とした世界平均気温は、すでにプラス1.5度に達しています。1950年代に始まった気温の上昇傾向が今後も続けば、同協定で掲げた目標であるプラス2度も上回る懸念があります。

さまざまな科学的な研究・検証を経て、地球温暖化の進展は人類が経済活動の中で排出した二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスが原因であるとされています。確かに、以下のグラフの通り、気温の上昇が目立ち始めた1950年代に、二酸化炭素の排出量の増加が目立ち始めたことが分かります。

1950年代は、国際連合の設立(1945年)を機に、第2次世界大戦後の混乱期から徐々に世界各地で経済発展の芽が出始めた時期です。この時期に「欧州・ユーラシア」「北米」の二酸化炭素の排出が増加し始めました。経済発展のため、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料を大量に消費し始めたためです。

1990年代、日本や韓国、東南アジア諸国などを含む「その他アジア」の増加が目立ち始めました。そして近年、特に排出量が多い国・地域は、「中国」です(全体のおよそ32%)。次いで「その他アジア」(20%)、「北米」(16%)、「欧州・ユーラシア」(13%)が続きます。

今なお、気温の上昇と二酸化炭素の排出量の増加は、続いています。気候変動がもたらす深刻な被害を食い止める策を講じることは、急務だと言えます。

図:世界の二酸化炭素排出量(国・地域別)(土地利用による吸収・放出を除く) 単位:十億トン

出所:Our World in Dataのデータをもとに筆者作成

金反発。米10年債利回りの反落などで。4,172.70ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,125元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。26年01月限は448.6元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2608.15ドル(前日比3.00ドル縮小)、円建てで13,894円(前日比17円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(11月25日 17時03分時点 6番限)

金 21,160円/g

白金 7,266円/g

ゴム 335.8円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY原油先物 月足 単位:ドル/バレル

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

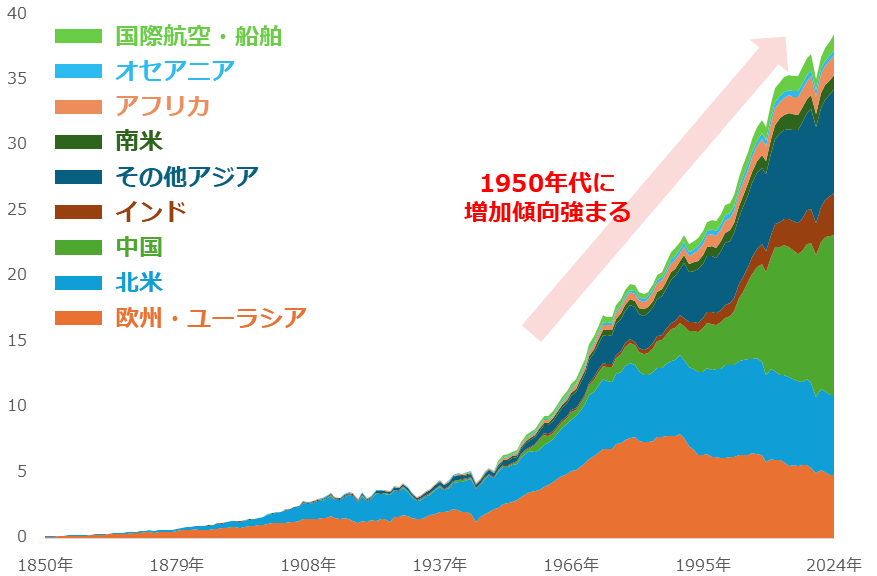

●本日のグラフ「気温上昇とCO2排出量増加は1950年代から」

前回は、「目的・手段・材料の時間軸を合わせる」として、ドル建て金(ゴールド)に関わる七つの材料(2025年)を、確認しました。

今回は、「気温上昇とCO2排出量増加は1950年代から」として、世界の二酸化炭素排出量(国・地域別)(土地利用による吸収・放出を除く)を、確認します。

2025年11月、ブラジル北部のベレンで開催された国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)では、米国のトランプ大統領の不参加や新たなCO2削減目標の提出遅延など、各国の足並みがそろわない現状が露呈しました。地球温暖化対策が難航する中、この課題に対処するための最良の方法について、今後数回に渡り考察します。

「産業革命前を基準とした世界の平均気温の推移」は、2015年12月に行われた国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第21回締約国会議(COP21)で採択され、2016年11月に発効した国際的な気候変動対策の枠組み「パリ協定(Paris Agreement)」が世界中で知られるようになって以降、特に注目されるようになりました。

同協定は、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前(1850年から1900年ごろ)に比べ、長期視点でプラス2度に抑えることを世界共通の目標としています。努力目標として、プラス1.5度に抑えることも掲げています。

足元、産業革命前を基準とした世界平均気温は、すでにプラス1.5度に達しています。1950年代に始まった気温の上昇傾向が今後も続けば、同協定で掲げた目標であるプラス2度も上回る懸念があります。

さまざまな科学的な研究・検証を経て、地球温暖化の進展は人類が経済活動の中で排出した二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスが原因であるとされています。確かに、以下のグラフの通り、気温の上昇が目立ち始めた1950年代に、二酸化炭素の排出量の増加が目立ち始めたことが分かります。

1950年代は、国際連合の設立(1945年)を機に、第2次世界大戦後の混乱期から徐々に世界各地で経済発展の芽が出始めた時期です。この時期に「欧州・ユーラシア」「北米」の二酸化炭素の排出が増加し始めました。経済発展のため、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料を大量に消費し始めたためです。

1990年代、日本や韓国、東南アジア諸国などを含む「その他アジア」の増加が目立ち始めました。そして近年、特に排出量が多い国・地域は、「中国」です(全体のおよそ32%)。次いで「その他アジア」(20%)、「北米」(16%)、「欧州・ユーラシア」(13%)が続きます。

今なお、気温の上昇と二酸化炭素の排出量の増加は、続いています。気候変動がもたらす深刻な被害を食い止める策を講じることは、急務だと言えます。

図:世界の二酸化炭素排出量(国・地域別)(土地利用による吸収・放出を除く) 単位:十億トン

出所:Our World in Dataのデータをもとに筆者作成