原油反落。米主要株価指数の反落などで。64.58ドル/バレル近辺で推移。

金反発。ドル指数の反落などで。3,782.40ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,570元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年11月限は490.6元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2259.45ドル(前日比24.65ドル縮小)、円建てで11,249円(前日比118円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月25日 18時19分時点 6番限)

金 18,141円/g

白金 6,892円/g

ゴム 312.2円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

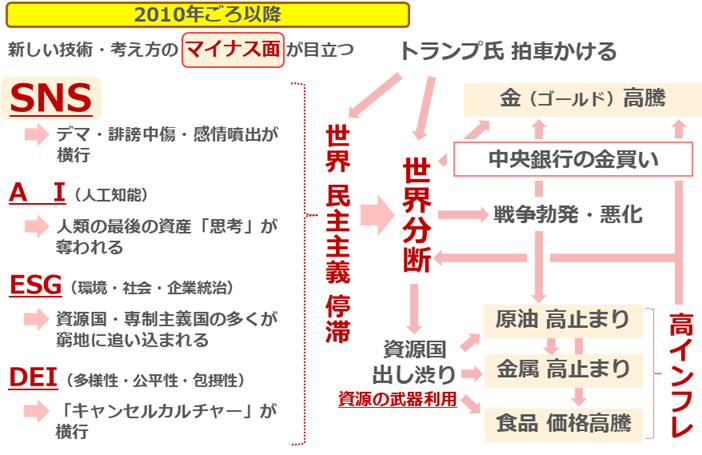

●本日のグラフ「『見えない有事』の各種市場への影響」

前回は、「『2010年』から始まった『見えない有事』」として、2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータを、確認しました。

今回は、「『見えない有事』の各種市場への影響」として、SNSなどの新技術・新発想のマイナス面がコモディティ(国際商品)相場に与えた影響を、確認します。

前回述べたとおり、SNSは欲望や感情が暴走し得る場です。「思惑が増幅する場」とも言えます。往々にして、プラスの思惑である「期待」は、実態を度外視し、発生源すら想像できないくらい膨張することがあります(ブームはこの状態を指す)。

2010年ごろ以降、情報の受け手と発信者がSNSを多用する環境になったことで、思惑や感情を多分に含んだり、その思惑を増幅したりする情報があふれるようになりました。この事は日本だけではなく、SNSが存在する国・地域のほとんどで起きていると言えます。

折しも2010年は、2008年に発生したリーマンショックから経済を立て直すべく主要国の中央銀行が躍起になって金融緩和を行っていたタイミングでした。

中央銀行によって社会に放出された莫大(ばくだい)な額の資金は、一部が投機資金となり、さまざまな市場を縦横無尽に行き交い、市場に「熱」を与えていました。その「熱」をさらに高めるきっかけをつくったのが、「SNS」だったと考えられます。

各種市場では、思惑が増幅すればするほど、相対的に実態の優先度が低下する傾向があります。そしてプラスの思惑である期待が増幅すると、比較的思惑が反映されやすい株式相場は上昇しやすくなります。期待が「膨張」すれば「急騰」が起き得ます。「思惑主導」や「いいところ取り」などと表現される状態です。

以前の[Vol.2059] 上昇した株価指数が「多すぎる」で述べたS&P500の長期視点の急騰の背景がまさに、ここにあると筆者は考えています。その意味では、現在のS&P500を含めた複数の株価指数はすでに、経済学では説明できない領域にあると言えます。株式市場にとって、経済学が通用しにくい環境は、ある意味「見えない有事」だと言えるでしょう。

コモディティ(国際商品)市場にも、SNSがもたらす「見えない有事」の影響が及んでいると、考えられます。以下の図とおり、SNSなどの新しい技術の「マイナス面」は、民主主義の後退の一因になり得ます。

以前の本欄で述べた「自由民主主義指数」の世界平均の低下が始まったタイミングもまさに、2010年ごろでした。民主主義の後退は、民主主義を良いと考えている西側諸国とそうでないと考えている非西側諸国との間の分断が深まるきっかけとなり得ます。民主主義が後退すればするほど、西側と非西側の間の分断は深まることになります。

世界の分断が深まることで、非西側の資源を持っている国々は、自国の資源の安全保障、価格維持、西側諸国に対する影響力維持などを企図し、「資源の武器利用」を加速させるきっかけを得ます。

現在、ロシアが西側諸国に対する穀物やエネルギーの輸出量を減らしたり、中国が自国のレアアースの輸出に制限をかけたり、OPECプラス(石油輸出国機構に一部の非加盟国を加えた産油国のグループ)が原油の減産を実施したりしていますが、いずれも資源の武器利用の意図が見え隠れしています。

このことは、2010年ごろ以降、長きにわたり続いているコモディティ(国際商品)相場の底上げの一因と言えます。

また、コモディティ相場高をきっかけとしたインフレ、世界の民主主義後退や世界の分断深化をきっかけとした戦争勃発・悪化などが、中央銀行の金(ゴールド)保有への意識を高め、それが引いては金(ゴールド)相場を押し上げる要因にもなっていると考えられます。

SNSがもたらす「見えない有事」は、間接的にコモディティ相場を長期視点で底上げ・上昇に導いていると言えます。

ここからは、有事を「見えるかどうか」を基準に、分解してみます。「見える有事」とは、どのような有事でしょうか。戦車や戦艦が往来したり、ミサイルが飛び交ったり、暴動が起きたりすることです。まさに「見て」認識する有事です。大規模な暴風雨、地震、噴火などの天災も、同様です。

では、「見えない有事」とは、どのような有事でしょうか。時間軸が長いことや、発生のきっかけが技術や考え方といった概念であること、さらには善意の後に隠れているケースがあることなどで、ほとんど目には見えません。

具体的には世界分断、世界分断の一因である民主主義の後退、民主主義の後退の一因である新技術・新発想のマイナス面、これらがもたらす増幅した不安心理などです。こうした有事は、「感じることで存在を明らかにできる有事」とも言えます。

筆者が提唱する金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマに当てはめれば、見える有事は短中期視点の「有事(伝統的)」に、見えない有事は超長期視点の「有事(非伝統的)」に、分類することができます。構造的には、見えない有事は見える有事の土台(遠因)といえます。

図:SNSなどの新技術・新発想のマイナス面がコモディティ(国際商品)相場に与えた影響

出所:筆者作成

金反発。ドル指数の反落などで。3,782.40ドル/トロイオンス近辺で推移。

上海ゴム(上海期貨交易所)反落。26年01月限は15,570元/トン付近で推移。

上海原油(上海国際能源取引中心)反発。25年11月限は490.6元/バレル付近で推移。

金・プラチナの価格差、ドル建てで2259.45ドル(前日比24.65ドル縮小)、円建てで11,249円(前日比118円縮小)。価格の関係はともに金>プラチナ。

国内市場は以下のとおり。(9月25日 18時19分時点 6番限)

金 18,141円/g

白金 6,892円/g

ゴム 312.2円/kg

とうもろこし (まだ出来ず)

LNG 1,799円/mmBtu(25年8月限 5月27日15時39分時点)

●NY金先物 月足 単位:ドル/トロイオンス

出所:MarketSpeedⅡより筆者作成

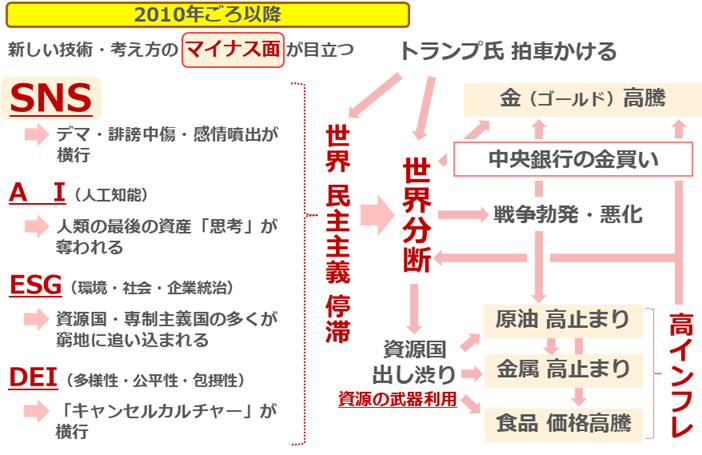

●本日のグラフ「『見えない有事』の各種市場への影響」

前回は、「『2010年』から始まった『見えない有事』」として、2010年ごろに変化が生じた世界情勢の急変を示す四つのデータを、確認しました。

今回は、「『見えない有事』の各種市場への影響」として、SNSなどの新技術・新発想のマイナス面がコモディティ(国際商品)相場に与えた影響を、確認します。

前回述べたとおり、SNSは欲望や感情が暴走し得る場です。「思惑が増幅する場」とも言えます。往々にして、プラスの思惑である「期待」は、実態を度外視し、発生源すら想像できないくらい膨張することがあります(ブームはこの状態を指す)。

2010年ごろ以降、情報の受け手と発信者がSNSを多用する環境になったことで、思惑や感情を多分に含んだり、その思惑を増幅したりする情報があふれるようになりました。この事は日本だけではなく、SNSが存在する国・地域のほとんどで起きていると言えます。

折しも2010年は、2008年に発生したリーマンショックから経済を立て直すべく主要国の中央銀行が躍起になって金融緩和を行っていたタイミングでした。

中央銀行によって社会に放出された莫大(ばくだい)な額の資金は、一部が投機資金となり、さまざまな市場を縦横無尽に行き交い、市場に「熱」を与えていました。その「熱」をさらに高めるきっかけをつくったのが、「SNS」だったと考えられます。

各種市場では、思惑が増幅すればするほど、相対的に実態の優先度が低下する傾向があります。そしてプラスの思惑である期待が増幅すると、比較的思惑が反映されやすい株式相場は上昇しやすくなります。期待が「膨張」すれば「急騰」が起き得ます。「思惑主導」や「いいところ取り」などと表現される状態です。

以前の[Vol.2059] 上昇した株価指数が「多すぎる」で述べたS&P500の長期視点の急騰の背景がまさに、ここにあると筆者は考えています。その意味では、現在のS&P500を含めた複数の株価指数はすでに、経済学では説明できない領域にあると言えます。株式市場にとって、経済学が通用しにくい環境は、ある意味「見えない有事」だと言えるでしょう。

コモディティ(国際商品)市場にも、SNSがもたらす「見えない有事」の影響が及んでいると、考えられます。以下の図とおり、SNSなどの新しい技術の「マイナス面」は、民主主義の後退の一因になり得ます。

以前の本欄で述べた「自由民主主義指数」の世界平均の低下が始まったタイミングもまさに、2010年ごろでした。民主主義の後退は、民主主義を良いと考えている西側諸国とそうでないと考えている非西側諸国との間の分断が深まるきっかけとなり得ます。民主主義が後退すればするほど、西側と非西側の間の分断は深まることになります。

世界の分断が深まることで、非西側の資源を持っている国々は、自国の資源の安全保障、価格維持、西側諸国に対する影響力維持などを企図し、「資源の武器利用」を加速させるきっかけを得ます。

現在、ロシアが西側諸国に対する穀物やエネルギーの輸出量を減らしたり、中国が自国のレアアースの輸出に制限をかけたり、OPECプラス(石油輸出国機構に一部の非加盟国を加えた産油国のグループ)が原油の減産を実施したりしていますが、いずれも資源の武器利用の意図が見え隠れしています。

このことは、2010年ごろ以降、長きにわたり続いているコモディティ(国際商品)相場の底上げの一因と言えます。

また、コモディティ相場高をきっかけとしたインフレ、世界の民主主義後退や世界の分断深化をきっかけとした戦争勃発・悪化などが、中央銀行の金(ゴールド)保有への意識を高め、それが引いては金(ゴールド)相場を押し上げる要因にもなっていると考えられます。

SNSがもたらす「見えない有事」は、間接的にコモディティ相場を長期視点で底上げ・上昇に導いていると言えます。

ここからは、有事を「見えるかどうか」を基準に、分解してみます。「見える有事」とは、どのような有事でしょうか。戦車や戦艦が往来したり、ミサイルが飛び交ったり、暴動が起きたりすることです。まさに「見て」認識する有事です。大規模な暴風雨、地震、噴火などの天災も、同様です。

では、「見えない有事」とは、どのような有事でしょうか。時間軸が長いことや、発生のきっかけが技術や考え方といった概念であること、さらには善意の後に隠れているケースがあることなどで、ほとんど目には見えません。

具体的には世界分断、世界分断の一因である民主主義の後退、民主主義の後退の一因である新技術・新発想のマイナス面、これらがもたらす増幅した不安心理などです。こうした有事は、「感じることで存在を明らかにできる有事」とも言えます。

筆者が提唱する金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマに当てはめれば、見える有事は短中期視点の「有事(伝統的)」に、見えない有事は超長期視点の「有事(非伝統的)」に、分類することができます。構造的には、見えない有事は見える有事の土台(遠因)といえます。

図:SNSなどの新技術・新発想のマイナス面がコモディティ(国際商品)相場に与えた影響

出所:筆者作成